こんにちは 書道部です。

芦屋さくらまつりにて

書道パフォーマンスをすることができるようになりましたので

お知らせします。

桜にちなんだ私たちの作品をぜひ見に来てください。

日時:平成27年4月4日(土) 12:00~

場所:松の内緑地

文責:書道部顧問

こんにちは 書道部です。

芦屋さくらまつりにて

書道パフォーマンスをすることができるようになりましたので

お知らせします。

桜にちなんだ私たちの作品をぜひ見に来てください。

日時:平成27年4月4日(土) 12:00~

場所:松の内緑地

文責:書道部顧問

3月16日・17日球技大会が実施されました。

優勝クラスを紹介

2日間おつかれさまでした。

両日とも天候に恵まれ、あたたかな日差しのもと無事全行程を終えることができました。朝早くからの準備や審判をしてくださった部活動のみなさん、ルールを守って楽しく取り組んでくださった芦高生のみなさんのおかげです。ありがとうございました。今のクラスで取り組む最後の行事となりましたがいかがでしたか?みなさんのクラス最後の良い思い出として心に残っていれば幸いです。

自治会執行部より

文責:生徒課

71期では、3年になる前に、1・2年の学習内容の復習をしておこう!

ということで、国語・数学・日本史等 補習&学習会をしました。

日程は3月5日~23日のうち8日間でした。

(当初の予定では6日間でしたが2日延長となりました)

自宅学習+小テストの科目、入試演習と講義形式の科目、自学+質問形式の科目と様々でしたが、私語もなくひたすら問題を解く姿は、すでに受験生としての、自覚を強く感じることができました。

本日、進路ナビ(本校今年度の3年生の受験体験を聞く会)があり、「先輩の話を聞いてやる気が出た!」との感想も多く聞けました。受験生として良いスタートを切ってほしいと思います。

文責:71期年次団

「著作権について~他人の作品の二次的利用について考える~」

3月9日(月)、甲南大学法科大学院の板倉集一先生に著作権についての講演をしていただきました。

2年次生にとっては、「社会と情報」の授業の中で少し勉強をした内容でしたが、1年次生にとってははじめての内容です。

板倉先生は事前の打ち合わせの際、普段は大学で時間をかけて講義する内容を、1時間で高校生の皆さんに理解してもらえるものになるだろうかと気にされていました。そこで、「ドラえもんの最終話問題」や、具体的な事例をとりあげていただくなど、生徒の皆さんにとってわかりやすい内容になるように工夫してくださいました。

講演後、先生方の中から、「~の場合は著作権侵害になりますか?」という質問もあり、今回の講演会を「学校における著作権」について考えるよいきっかけとすることができたように感じます。

改めまして、板倉先生、ありがとうございました。

さて、今回の講演のおわりに、板倉先生が出された解決策は以下の4つでした。

・著作権者の許諾を得る

・自由利用の範囲で利用する

・アイディアを利用する

・オリジナル作品を作る

また、板倉先生は、「どんなに偉大な作家でも画家でも過去の文化的所産である著作物に学ばなければ新しい作品を産み出すことはできない。」

「学ぶは『まねぶ(学ぶ)』と同源であり、『まねる(真似る)』と同じ語源である。」ともおっしゃいました。

3月7日(土) 西宮の甲南大学西宮キャンパスで兵庫県の阪神南地区ビジョン 委員会 「平成26年度阪神南地域夢会議・さわやかフォーラム」にて 習い始めたばかりのハンドベルを演奏しました!

兵庫県には全県10地域のビジョン委員会があり活発な活動をしておられます。

今回、阪神南地区ビジョン委員会では、地域の皆さんと阪神南地域のビジョン委員さんが一緒により良い「まちづくり」を考え、またビジョン委員さんの活動を知る機会として夢会議・さわやかフォーラムを開催されたそうです。

5つのグループがあります。 芸術文化活動G・あにあんクリエイトG・自然と共生するまちづくりG・コミニュティ夢の小槌G・ほっとかれへんG・・・です。

その中の 芸術文化活動グループの活動報告の中のハンドベル体験&演奏で参加させていただきました。委員の方や見学に来られた地域の方にも一緒に「きらきら星」を体験していただきました。また、ひとりでハンドベルを演奏する中学1年生とも出会いました。

ハンドベルとの出会いは、昨年の12月。芦屋市民活動センターからお誘いを受け、渡邉先生が芦屋高校に来てくださり体験をさせてくださいました。美しい音色で、みんなでも少人数でも演奏でき、楽しい!!と感動しました。

ボランティアでの交流時に自分たちから披露できるものがなかった部としては、心をつなぐツールとして、是非習いたいと部員全員一致でお願いしました。

今後いろんなボランティアでの出会いの時などに少しでも披露していけたら素敵だなと考えています。 また、この日はボランティア部腕章の初使用の日でした。自治会の部活動予算で購入していただきました。いろいろな団体や地域での活動時に、芦屋高校ボランティア部でるあることを判っていただけると思います。

また、この日はボランティア部腕章の初使用の日でした。自治会の部活動予算で購入していただきました。いろいろな団体や地域での活動時に、芦屋高校ボランティア部でるあることを判っていただけると思います。

ボランティア部の2年はとても行動派。少し慎重派な1年は、2年に追いつきたいと思っていました。が、なかなかうまくいきませんでした。1年間一緒に活動し、今回ハンドベルで同じ曲を完成することができ、一体感ができ、部活動として嬉しい限りです。

文責:ボランティア部顧問

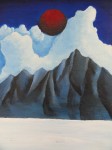

第6回油絵具「デュオ」で描く

高校生の油絵アートコンテストで受賞

全国の高校生118点の応募作品の中から、美術部1年(2015.3.31現在)多田未佑さん、塩塚桃子さんの2名が優秀賞を受賞しました。ヨット部3年(2015.3.31現在)の玉井碧さんが佳作に選出されました。

美術部の制作活動はホルベイン工業が発売している次世代油絵具「デュオ」を使用している。最大の理由は近年絵画制作に於いて、環境汚染問題抜きにはできない状態になっているからだ。例えば自宅で従来の油絵具で制作する場合、揮発性の悪臭が漂い不快感と健康を損ねるおそれがある。又使用後の用具処理をする場所がない。

これらの理由から石油系などの揮発性の溶剤を使わず水で描ける次世代油絵具「デュオ」は21世紀の油絵具であると捉え、美術部で使用している。

美術部に入部し最初に多田未佑さんが制作したのが「火星」である。「火星」で多田さんはイメージ構築と未知の世界をリアルに表現し、その作品は高く評価された。

塩塚桃子さんの「nami」は自然の美しさと波の強さと優しさを巧みに同在表現し、その描写力は完璧なものであるので受賞した。

ヨット部3年の玉井碧さんに「デュオ」絵具を紹介した所、自宅で絵画制作されました。

そして個人応募された「私とは」で佳作に選出されました。

文責:美術部顧問

「日本の文化」の授業は、毎年「小笠原雛」作りで締めくくられます。「小笠原雛」は武家礼法家元小笠原家に伝わるもので、折紙による雛人形としては最古といわれています。江戸時代には将軍家のみにゆるされた「御留流」でした。授業では小笠原流礼法をたよりにこれまで「立つ」「座る」「歩く」「礼」「結ぶ」などを学んできましたが、最後は「折る」を取り上げました。また雛祭りを素材に、伝統的な年中行事で大切な五節句についても学びました。

年次末考査にかえて、以下のレポートを作成し、一年の講座を終えました。

レポート課題:「日本の文化」の特質について、「礼の文化」「座の文化」「型の文化」「見立の文化」という視点の一つもしくは複数を用いて、具体的に述べなさい。

文責:「日本の文化」担当者

2月9日(月)の外務省JENESYS2.0プログラム韓国青年訪日研修団来校について、今回の交流に主に関わったバディの感想を紹介します。

「私が緊張していたら日本語でたくさん話しかけてくれました。外国に来てもしっかり自分の事や思った事を説明できる、いい意味での自己主張が強く、上手だなと感心しました。韓国では学校が終わってからも夜遅くまで勉強しているそうで、みんな頭の回転がよく、明らかな学力の差を感じました。今回の交流では考えさせられる発見がたくさんありました。とても心に残る交流でした。」

「この経験はとても外国、外国語に対する興味や関心がわいた良い経験だったと思います。異文化に触れる事によって今までとは違う観点で世界を見られるようになりました。」

「日本語、日本の文化を学び、日本を愛してくれている研修団の方々に対してどのように感謝の気持ちを伝えたらいいのかわからないほど感謝しています。そして今回の出会いがきっかけでもっと自分が日本の事を知り、学び、好きになるべきだと実感しました。本当に私たちにとってとてもよい経験になりました。」

「一緒に日本史の授業を受けましたが、日本の歴史上の人物の名前をたくさん知っていて驚きました。本当に短い時間でしたが、とても楽しかったです。」

「一緒に笑ったり、お弁当を食べたりしている間にお互い少し打ち解け始め、伝えたいという気持ちと理解したいという気持ちがより強くなるにつれ、伝わる事が増えていきました。」

「バディが日本の文化・歴史についてとても興味を持ってくれていたこと、また言語が違っていても同じ話を共有して笑いあえるということにとても感激しました。」

「自分では気づかなかった日本の素晴らしさを知り、誇りを持つ事ができました。言語や文化の違いという壁はありますが、今はそれに不安を抱くより、その先にある人と人同士のつながりに注目したいと思います。」

生徒の言葉から感じることは、文化の違いを超えた”Face to face” “Heart to heart”の交流になったということでした。そして芦高生が世界へと目をむけグローバルな考え方を持ち始めていると実感しました。

文責:国際理解教育担当

2月9日(月)の外務省JENESYS2.0プログラム 韓国青年訪日研修団来校について報告します。

全校生で開催した歓迎レセプションでは、韓国からの中・高生36名が、自治会長の横畑さん、副会長の足立さんの司会・進行のもと、全員の拍手で迎えられ体育館に入場しました。訪問団の生徒たちは、芦高生全員での出迎えに大変感動するとともに、アリランの演奏と歌を披露し、芦高生も熱心に聞き入っていました。

続いて、あしかび会館で自治会執行部の宮崎君がDVDによる学校説明を行うと、訪問団の生徒はカヌーやヨットの選択授業にとても興味を持ったようで、声を上げて感心していました。自治会執行部による校舎案内の後、4限、5限はバディーと共に授業を受け、昼食時間はバディーと一緒に楽しく過ごしました。

6時間目は自治会執行部主催の生徒交流を行いました。

両校生徒代表挨拶の後、会長の横畑さんが「千と千尋の神隠し」のお琴での演奏を披露すると、訪問団の生徒が一緒に歌を口ずさんでいました。

続いて、茶道部は抹茶と和菓子の接待。JポップとKポップを交えた書道部による歓迎パフォーマンスなど、邦楽部・茶道部・書道部の日本の伝統文化を交えたパフォーマンスの全てに訪問団の生徒はとても興味を示し、感激しながら「日本文化は素敵だね」と口ぐちにバディに伝えていました。最後は、訪問団の生徒によるJポップ・絢香の「ワインディングロード」で締め括られました。

とても短い時間の交流でしたが、生徒たちはお互いにすぐに打ち解け仲良くなりとても充実した時間を過ごしていました。訪問団の生徒は皆、日本語がとても上手で、英語の授業でも自分の日本語を使いたいという気持ちがとても強く、最後は日本語で芦高生と話をしていました。

次回は国際交流を楽しんだ生徒の感想をお伝えします。

文責:国際理解教育担当