令和5年2月11日(土)三田市総合福祉センター多目的ホールで、「三田学生サミット ~学生まちづくりコンテスト&交流会~」が行われ、本校人間科学類型からは、森本君と丈野君の2名が参加しました。

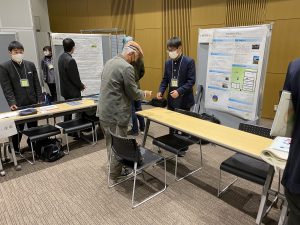

三田市の地域活性化のための取り組みや政策提言などを、行政や民間企業の方々に聞いてもらいアドバイスを頂きました。丈野君は「廃幼稚園の活用法」について地域活性化の目線から、森本君は「公の塾構想」を地域の少子化対策の目線から発表しました。同じ高校生だけでなく、大学生なども参加しており、とてもレベルの高い取り組みに触れることができ、大きな刺激を受けました。

発表の後は、一般の方や民間企業の方々と交流を含め、意見交換させてもらいました。今後の研究に協力、支援、アドバイスを頂けそうな方と名刺交換もできて、とても有意義な交流会となりました。

最後に、全員で集合写真を撮りました。三田の活性化のために、たくさんの若い人たちが、レベルの高い取り組みをしていることに触れることができ、また起業家の方々からのアドバイスも頂くことができ、本当に実りのある発表会・交流会だったと思います。

是非、今後の研究にいかして欲しいと思います。7月の研究発表会に向けて、研究の質をアップさせていきましょう!!