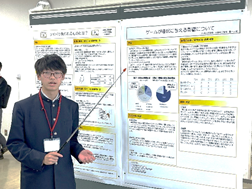

7月22日(火)1年6組の生徒6名は大阪万博の会場で行われた、朝日放送のテレビ番組収録に参加してきました。番組は「Q-1 ~U18が未来を変える★研究発表SHOW~」という、高校生が課題研究発表の内容を競いあうものです。今回6名は大会の決勝戦の審査員として参加しました。

ちなみに「Q1」とは、朝日放送公式番組HPによると

超ハイレベルな、まさに“知の甲子園”とのことで、未来・世界を超える探究(QUEST)に取り組むU-18たちが、その探究の中で見つけた課題に対して、自ら問い(QUESTION)を立てて考え「9」分間のプレゼンテーションにまとめて発表する大会です。

生徒の感想

Q-1のイノベーター達が専門家や教授の質問に的確に答えていて凄かったです。(生徒I)

Q-1グランプリはどのチームも大きな努力と団結力が伝わってくる本当に素晴らしい発表で正直とても感動するとともに聞きに行って良かったと思いました。(生徒Y)

Q-1の発表とてもレベルが高くてすごくいい経験になりました。楽しかったです!(生徒K)

イノベーター達の研究にかける情熱を感じ、たくさんの刺激を受けた一日でした。(生徒N)

他校生の質の高い研究発表を聞き、これからそれぞれ課題研究を始める生徒たちにとって良い経験となりました。