39回生模索の後期授業では、「ディベート」活動(全9回)と「プレ課題研究」を理系・文系の分野ごとに行いました(全6回)。

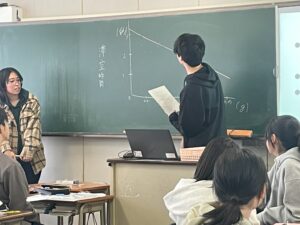

「ディベート」は2022年ディベート甲子園のテーマ「日本はすべての石炭火力発電を代替発電に切り替えるべきである。是か非か」を題材に、信頼に値する情報を集めて処理する力、論理的思考力、物事に対する多面的多角的な視野を養うことを目的として活動しました。

【生徒の感想】「核融合など知らないことまで知ることができ新鮮で楽しかった。複数人で取り組むことで自分が持たない視点を取り入れることができた。調べるほど深く知りたくなり時間が足りなかった」「自分が調査した内容について出典などを明記しなければならない理由がわかった。また違う意見を持つ人たちと議論する楽しさ、日本のエネルギーについても知ることができ、とてもためになった」「言いたいことが多くて、制限時間の中で何を言えば論理的に伝わるかを考えるのが難しかった」「物事を多角的な視点で見られるようになった。ディベートで学んだ情報の選び方、主張、質疑応答などをこれから他のことにも活かしていきたい」

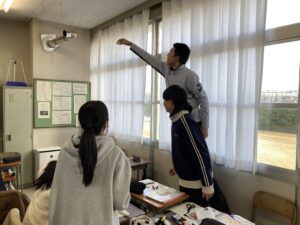

「プレ課題研究」はまず「問いの生成」練習から開始し、その後次年度から始まる個人課題研究の練習として、≪リサーチ・クエスチョン(RQ)⇔仮説の設定⇔仮説検証計画⇔発表≫などの各プロセスを、グループで経験することを目的に活動しました。「プレ課題研究(理系)」では「紙の滞空時間」をテーマに、実験計画を立てる際に気を付けるべきポイントなども同時に学習しました。 「プレ課題研究(文系)」では「選挙とSNS」をテーマに、文系研究で特に難しいRQの焦点化と仮説の検証計画立案(班によっては考察まで)を経験しました。

【生徒の感想】「RQを少しずつ具体化していく作業が楽しかった。これを長期的に進められるようにいいテーマを見つけたい」「文系分野は数学や理科のように決まった値が出るわけではないので、自分の思い込みに影響されないように確実なデータを集め論理的に結論を出すことが大切だと感じた」「発表では同じテーマなのに同じ研究をしている班が一つもなく、様々な研究を聞けた。自分が課題研究をするときも研究の切り口は一つではないことを意識して取り組みたい」

1年間で得た様々な経験と学びを基に、次年度から始まる個人課題研究が楽しく深いものになることを願っています。

(ディべート令和6年12月、理系課題研究令和7年1月撮影)

い-第1回-探究学習オリエンテーション.pdf-300x169.png)