2月27日(金)、38回生の卒業式を挙行しました。

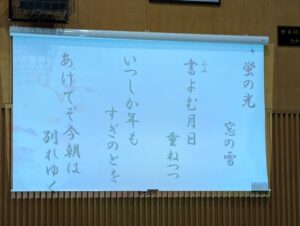

生徒代表の答辞は、聞いているうちに3年間の思い出がよみがえり、思わず目から涙があふれだすものでした。

全体での校歌斉唱で、卒業式が終了しました。

卒業生の退場前に、学年の先生方へサプライズの「愛をこめて花束を」の合唱と花束贈呈がありました。

卒業生の退場後、保護者代表の方からのお礼の挨拶と学年主任からの挨拶をもって、すべての行事が終了しました。

おめでとう38回生!!みんなが今後の人生で大きく飛躍してくれることを願っています!

また北三にも顔を出してくださいね。