2年生球技大会

2年生最後の球技大会でサッカーをしました。クラスでA・Bのに分かれ、クラス対抗で優勝を目指して全員で協力し合いながら全力で楽しみました。試合がすべて終了して、私たちのクラスは「優勝」という結果を残すことができました。クラスみんなの精一杯の努力のおかげだと思います。

球技大会の後、みんなが

「このクラスになれて最高!!」

を言っていて感動しました。今回の球技大会を通して、クラスメイトの仲がより一層深まったと思います。全員が最大限の力を発揮して一つの目標に向かっていく姿はとてもすばらしいことなのだと実感しました。

3年生では残り1回の球技大会があります。全力で楽しんで優勝したいです。

(2年5組広報委員)

投稿者「admin」のアーカイブ

京大-HGLC 科学者育成プログラム②

京都大学大学院理学研究科サイエンス連携探索センターの協力のもと、課題研究に必要なリテラシーや研究者としての資質を学ぶ目的で、3つのステップに分かれた段階的な学習プログラムを実施しています。3年前から研究分野を天文学に設定し、天文学の基礎から研究発表までの一連のプログラムを学ぶことで、研究者としての資質の向上を目指しています。

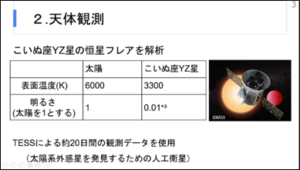

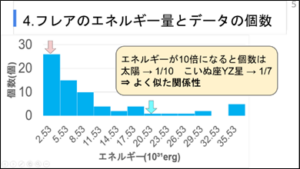

2日目はジュニアセッションでの発表です。並行して開催されている日本天文学会の2日目に、日本中の高校生が日頃の天文学の研究成果を披露する研究発表会です。新型コロナウイルスの影響で4年ぶりに現地で対面形式の発表会が行われました。本校の研究テーマは『TESSの観測データによるこいぬ座YZ星の恒星フレアと太陽フレアの比較』です。宇宙から太陽系外惑星を探査するための人工衛星(TESS)によって観測されたこいぬ座YZ星の恒星フレアを解析し、太陽フレアとフレアエネルギーの観点から比較したものです。

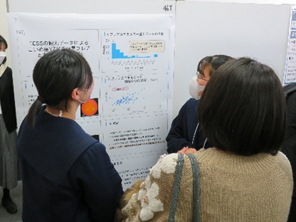

午前は他の学校の口頭発表の見学です。どの学校もしっかりとした研究で、その後の質疑応答も活発な議論が展開されました。次は、昼食も兼ねたポスター発表の時間です。ここでは私たちも交代で90分間ポスターの前に立ち、聴講者に説明や質疑応答を行いました。午後からはいよいよ本番の口頭発表です。4分間のスライド発表と1分間の質疑応答を行いました。すべての学校の口頭発表が終わった後に、もう一度ポスター発表が行われました。私たちの説明に対して、熱心に耳を傾けてくださる方もいて、興味を持ってもらえることにとても嬉しく感じました。また、今後に向けてのアドバイスをしてくださる方もいて、とても参考になりました。

あっという間の2日間でしたが、終わってみるととても充実した時間を過ごすことができました。日本の天文学の最高峰の場に居合わせることができ、同じ天文学を学ぶ高校生からもたくさんの刺激を受けました。まだまだ自分たちの研究が未完成で未熟であることに改めて気づかされました。一方で、今まで研究してきたこと、この場で発表できたことはとても貴重な経験でした。研究者としての第1歩を踏み出せたようにも感じました。最後に、何も知らない私たちをここまで鍛えて導いてくださった“反保さん”、ありがとうございました。2年後に立派な課題研究を完成させて恩返しをしたいと思います。またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。

帰りの新幹線の車内で、東京で桜が開花したニュースを知りました。研究者としての第一歩を踏み出した私たちを祝福してくれているようにも思えました。いつか立派な満開の花を咲かせられるよう頑張ろうと心に誓いました。

保健講演会(2 年生 性教育)

3月15日(水)、新宮市立医療センターより、東田太郎先生にお越しいただき、「いのちって何だ」と題して保健講演会を実施しました。

初めに病院内部の様子などを紹介していただき、手術室や新生児室、医局の様子など普段見ることができない写真をたくさん見せていただきました。

そして、誰もが100点満点の出産を望んでいるので、たとえ研修医であっても、医師免許をかけて全力で毎回の出産に挑んでいること、一番初めに命に触れることができることが産婦人科医の魅力であることなど産婦人科医の立場でのお話も聞かせていただきました。

また、日々命の現場で働いておられるため、出会うこともある悲しい現実やご自身が体験されたことなども話してくださり、生徒たちに「生きることだけは諦めないで」という心のこもった温かいメッセージも伝えていただきました。

最後には、過去に北摂三田高校の野球部が取材された新聞記事も紹介してくださり、私たちにたくさんの元気や生きる希望を与えていただきました。

お忙しい中、大変貴重なご講演、本当にありがとうございました。

京大-HGLC 科学者育成プログラム①

京都大学大学院理学研究科サイエンス連携探索センターの協力のもと、課題研究に必要なリテラシーや研究者としての資質を学ぶ目的で、3つのステップに分かれた段階的な学習プログラムを実施しています。3年前から研究分野を天文学に設定し、天文学の基礎から研究発表までの一連のプログラムを学ぶことで、研究者としての資質の向上を目指しています。

今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、夏休みに予定していた3日間の「ベーシック(basic)コース 京都大学大学院理学研究科・附属花山天文台」が中止になりました。それに伴い、本校で実施が可能な「アドバンスト(advanced)コース」と「エキスパート(expert)コース」のみ実施しました。京都大学大学院理学研究科の大学院生(M2)反保雄介氏の指導のもと、人間科学類型1年生のうち参加を希望した7名でこのプログラムは始まりました。初回の9/6から始まり、3/2まで10回実施されたアドバンストコースでは、実際に天文台で観測を行ったデータを分析しながら、新たな発見に向けて協力して研究を進めていきました。その研究成果をもとにして、研究発表会に向けた資料作成やプレゼンテーションを実践的に学びました。そしてその後のエキスパートコースでは、実際に研究発表会に参加し、その研究成果を発表しました。

1日目は、東京の立教大学で実施(3/13~16)されている日本天文学会春季年会に参加しました。日本で天文学を研究する最も権威のある学会が半年に一度開催している研究発表会です。分野ごとに10の部屋に分かれており、それぞれ興味のある分野の発表を見学した。その後、指導者である反保雄介氏の研究発表『史上最大規模の矮新星アウトバースト』を全員で見学した。スライドによる口頭発表の後は、場所を変えてポスター発表も行われた。このプログラムが始まってから天文学のことを学んだつもりでいましたが、この学会で発表されている内容はあまりにも難解で、私たちはほとんど誰も理解できませんでした。その中で、普段優しく丁寧に指導してくださる反保先生が、まるで別人のように発表する様子を見て、改めて尊敬の念を抱きました。この1日は、レベルの高さにとにかく圧倒されてばかりで、自分たちの無知を嫌というほど実感しました。しかし、高校生の私たちにとっては当然のことで、天文学の最高峰の学会に参加して、直接その雰囲気に触れることができただけでも、何物にも代えがたいとても貴重な経験になりました。

生徒会 広報委員報告

37回 1年生球技大会

3月3日(火)37回生の球技大会が行われました。

球技大会では、男子がバスケットボールとサッカーに、女子がバレーボールとドッヂボールに取り組みました。普段関わることのないクラスと交流する機会にもなり、各種目で一人一人が全力で楽しむことができました。

私はバレーボールでしたが、みんなでボールをつなげて声をかけ合いながら点を入れることができ、準優勝することができました。

今夏の球技大会で、クラスの仲がより一層深まったように思います。

(1-5 広報委員)

生徒会 広報委員報告

学年末考査

2月20日から27日まで、学年末考査がありました。学年末だったこともあり、ほぼ全教科のテストがありました。数学はこれまでよりもレベルアップした問題が多かったように感じました。

2年生になるとなくなる教科もあったため、最後のテストに向けてみんな気合が入っていました。今はもうすべての教科が返却されたと思います。頑張れた人も、頑張り切れなかった人も、まずは休んでから、復習に取り組みましょう。そして、準備万端で来年度を迎えましょう。学年末考査お疲れさまでした。(1-6 広報委員)

阪大-HGLCプレゼンテーション研修

人間科学類型は、地域課題の解決やグローバルリーダーとしての資質を育成することを目標に課題研究活動に取り組んでいます。その活動の一環として、2月27日(月)に大阪大学大学院工学研究科森勇介教授を招き、課題研究のプレゼンテーションに関する研修会が行われました。昨年度に続き、今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響から、会場を大阪大学から本校へ移して行われました。

まず初めに森先生がプレゼンテーションの要点について解説をしていただきました。それによると、プレゼンには「起承転結」がとても大切だそうです。特に「承」と「転」が重要で、この「承」と「転」を上手に表現することで全体の流れや構成がはっきりし、研究の成果が際立つことを教わりました。その後、6つの班に分かれて、その中の1人の研究内容に対して意見を出し合い、プレゼンテーションの改善につなげていく作業を行いました。いざ作業をしてみると、「起承転結」に区分することや、「承」と「転」を上手に設定することが思いの外難しく、メンバーで熟慮を重ねながら議論を進めていきました。そして最後に、作業をしたポスターについて、6つの班それぞれの発表が行われました。

これまで、自分の課題研究の内容を深めていくことを考えていたため、なかなかそれを上手に表現する(プレゼンテーション)ことまで考えることができませんでした。今回の研修で、初めてプレゼンの大切さに気付かされました。ここで学んだことを活かして、7月の課題研究発表会に向けて、研究を進めていきたいと思います。

1年生対象がん教育講演会(1月30日(月)7限実施)

本講演会は、生涯のうち国民の2人に1人は何らかのがんにかかると言われていることを受け、「がんに関する正しい認識を深め、がん予防や早期発見につながる行動変容を促し、がんと共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力の育成を図る」目的で行いました。今年度は、三田市のけやき台でクリニックを営む「たなかホームケアクリニック」の田中章太郎先生と、訪問介護士として働き、一般社団法人エンドオブライフ・ケア協会に所属し、自らもがん患者である津野采子さんにお話していただきました。

前半は田中先生が津野さんへインタビューしながら、告知を受けた時の気持ちや治療費、がん保険の話等、津野さんの実体験をご自身の仕事での経験から学ばれたことを交えながら、非常に具体的にわかりやすく教えていただきました。その話し方からは悲壮感などは一切感じられず、前向きに生きている生の姿を見せていただきました。

後半は「折れない心を育てる心の授業」と題して、苦しみの原因は何か、わかってくれる人とはどのような人か、反復法を大切にすること等を教わりました。途中、生徒が詩の朗読をし、最後に謝辞を伝えました。

「重い話を聞かされるのかな」「講演会か、堅苦しいなぁ」と思っていた生徒たちも、「現実を受け入れて前を向いて生きている方がとても素敵」、「普段の生活にある幸せを見つけることが大切」という感想を持つようになり、がんに対する印象が変わったようでした。

また多くの生徒にとって「いのち」について深く考える良い機会になったようです。自分の大切な人々の闘病生活を思い浮かべながら聴いていた人もいました。家族にも今日の講演の内容を伝えたい、という生徒も多かったです。がん教育を通じて、大切な「いのちの教育」「折れない心」について教えていただきました。

公私ともにお忙しい中、大変貴重な機会を準備していただいた田中先生、自分の経験を惜しみなく伝えてくださった津野さんをはじめ、関係してくださった皆様に心よりの感謝をお伝えします。

人間科学類型(2-5)特別授業②

2月17日(金)4限、シスメックス株式会社バイオ診断薬技術センター バイオ分析技術部部長の 一口毅(いもあらいたけし)先生に「グローバル企業と仕事」というテーマで特別授業をおこなっていただきました。

神戸に本社を置くシスメックスは、血液や尿などを採取して調べる検体検査の分野で世界有数の技術を誇り、世界190カ国と取引をしています。取引をしていない国は、北朝鮮などほんの数か国だそうです。これほどまでのグローバル企業でありながら、私たち高校生はほとんど耳にしたことがありません。実際、2‐5のほとんど生徒がこの授業までシスメックスの企業名すら知りませんでした。しかしそれもそのはずで、製品やサービスが直接消費者に接しない、いわゆるB to Bの代表的な企業だと知りました。

まず、自己紹介として、一口先生のこれまでの生い立ちを説明して頂きました。幼いころは海や川で遊ぶのが大好きで、将来は漁師になりたいと思っていたそうです。バイクに夢中になったあと、バイオテクノロジーに興味を抱き、それが今の仕事に繋がっているそうです。また、新型コロナウイルス(COVID-19)の話をしていただきました。ちょうど3年前から世界で猛威を振るっているこのウイルスについて、社内でのプロジェクトチームの一員として従事しているそうです。また、シスメックスは同じ神戸の川崎重工業などとともに、手術支援ロボットhinotori™の開発も進めているそうで、ますます急成長していくシスメックスに、日本の将来の可能性を感じるようになりました。

人間科学類型(2-5)特別授業①

2月16日(木)3限、ブライトリング・ジャパン(株)ムスタファ・ギュル先生に「遠くてとても近い国トルコ」というテーマで特別授業をおこなっていただきました。

「流暢な日本語を操るトルコ人の日本通」がギュルさんの第一印象でした。トルコで生まれたこと、日本で結婚したこと、日本にあるスイスの時計会社に勤めていること、など生い立ちを聞くうちに、2-5の生徒はどんどんギュルさんの魅力に引き込まれていきました。トルコの一般的な紹介に始まり、トルコシリア地震の最新情報など、そこから垣間見られるトルコ人の人柄や特徴と、日本人との比較まで話をしてくださいました。

エルトゥールル号の話やイラン・イラク戦争の際の日本人救出秘話では、日本とトルコの親密さを改めて確認しました。トルコは親日国だとは聞いたことがありますが、このような由来があることは初めて知りました。そして、ヨーロッパとアジアの境界にあり、両方の特性を持つトルコという国に、生徒たちはとても興味を持ったようです。

今日の特別授業で、「日本人とは違うけど、どこか日本人にも似ている」トルコの特徴を深く学びました。異文化理解という言葉は、最近聞き慣れた言葉ですが、このようなきっかけから理解が始まるのだと感じました。