本日の花材

ソケイ、ヒマワリ、コギク

緑鮮やかなソケイを使い、中心に黄色いヒマワリ、足元に黄緑色の小菊でまとめました。

本日の花材

ソケイ、ヒマワリ、コギク

緑鮮やかなソケイを使い、中心に黄色いヒマワリ、足元に黄緑色の小菊でまとめました。

令和4年9月29日(木)~10月1日(土)

場所 立山三山(富山県)

秋休みを利用して、北アルプスの立山へ秋山合宿に出かけました。3日間とも快晴で、紅葉し始めた北アルプスの山々を堪能できました。

1日目(9月29日)

三田駅に6:00に全員時間通り集合し、電車に乗った。秋山合宿2022のスタートである。その後、大阪駅から特急サンダーバードに乗った。平日ではあったが、私たちと同じような登山客の方も見られ、テンションが上がってきた。金沢に着くと、北陸新幹線に乗車した。車窓には美しい立山連峰の山々を望むことが出来た。富山で乗り換え、富山地方鉄道で立山へと向かう。朝が早かったこともあり、うとうとしている部員も見受けられた。11:37に立山駅に到着し、先生と合流。パッキングなどの準備をした。12:40発の立山ケーブルカーに乗車し、多くの登山客の方と、普段乗ることのないケーブルカーを楽しむことができた。外の景色を見ようとしたら、同じく外の景色を見ようとしたおじいさんと頭をぶつけた笑。その後、バスに乗り換え、立山高原バスで室堂に向けて出発した。称名滝などの名所も見ることができた。しっかり説明もあり、落ち着いて景色を見ることができるよう停車してくれるのはありがたい。13:50に室堂到着。乗り物旅はここで終了だ。室堂は立山の山々を一望することができる場所にある。晴れていたが、すでに寒かった。14:10に室堂を発ち、14:53に雷鳥沢キャンプ場に到着した。2泊、滞在することができるようにテント設営などの準備をした。紅葉もすでに始まっていたキャンプ場周辺の景色は非常に美しかった。夕食づくりを16:00に開始し、16:50に夕食をとった。メニューは、キムチ鍋と白米だった。お米は鍋のサイズが小さかったこともあり、芯が残ったものとなった。次回から、しっかりおいしい米を炊くことができるようにしていきたい。白米を上手に炊けるかどうかは、かなり大切である。夜は非常に寒かったが、満天の星空がきれいであった。20:00就寝。 【2年 M.K】

2日目(9月30日)

2日目朝は3:00に起床した。あたりはまだ暗く、気温がとても低かった。3:35までに朝ごはんとしてパンを4個食べて4:00にキャンプ場を雄山に向けて出発した。穏やかな砂利道と丸太の階段を何度か繰り返し、砂利道が急になってきた頃、自分たちの2~3メートル先で雷鳥が急に飛び立った時には近くを歩いていた2人とともに声を上げて驚いた。4:55から10分の休憩を取った後、一の越まで舗装された坂道を歩いた。30分ほど歩いた5:38分一の越に到着した。この時点で朝日は昇っていたようだが一の越からは見えず向かいの山と空がオレンジ色に染まっていた。一の越で6:00まで休憩した後雄山頂上に向けて険しい岩場をゆっくり登った。岩に赤色の矢印が書いてあり、それをたどって登った。後ろを振り返ると、今まで登ってきた道やキャンプ場が見えた。岩場を登りながらふと上を見ると頂上の小屋が見え、6:34ついに雄山に登頂した。頂上からは富士山や槍ヶ岳含む周りの山々が全方位望めた。頂上では登山バッチが買えたり記念スタンプが押せたりした。お菓子の袋がパンパンに膨らんでいた。 【1年 I.T】

7:34に雄山頂上を出発した。8:15に富士の折立に到着。巨大な岩のてっぺんに登り記念写真を撮った。すぐ下は崖のようになっていて、とても怖かった。そして富士の折立を8:56に真砂岳についた。真砂岳までの道は砂漠のように砂が多く、周りには何も障害物が見られなかった。またとても風が強かった。10:28には別山へ到着。そのあと10:47に剣御前に到着し、11:20にはキャンプ場へ向かうため下山を開始した。帰りは岩場をひたすら下るため、どの岩が動かないかなどに気を使っていて高い集中力が必要だった。12:23にキャンプ場に到着した。みんな朝早くから登山を始めたのでとても疲れていて、夕食までの2時間は昼寝などをした。15:50には食事の準備を開始して、17:00には食事が完成した。2日目はハヤシライスで、ルーは成功したが米があまりうまくいかなかった。食事を食べた後はみんなで星を見ながらカフェオレを飲んだ。各々就寝時間まで自由に行動し就寝した。 【1年 M.N】

3日目(10月1日)

4:00起床。朝食はとんこつ味の棒ラーメン。完成した棒ラーメンはなぜか汁がなく、麺にとんこつ味のあんをあえたような感じになっていた。テントの撤収時、私がテントとそのフライの間に入れていたゴミ袋がなくなっていた。二日間の生ごみが入った袋はランドセルくらいの大きさがあり、そもそもフライとの間に挟んでいたので風に飛ばされるはずはない。このキャンプ場には、キツネが出るという噂がある。もしかして、キツネが夜中に…。その現実はまだしも、持って行ったごみを山で散らかしてしまうのはよくない。次からはテントの中にしまっておこうと思った。 6:02二日間お世話になったキャンプ場を出発。雷鳥沢キャンプ場から室堂に登るまでの階段が天までそびえ、正直一番きつかった。 7:10室堂に着き荷物を最小限にし、いざ浄土山へ向かう。 8:22浄土山登頂。山頂に登ったのはいいものの、山頂の標がなくて本当に登頂したのか疑問に思った。しかし、峰の向こうに覘く槍ヶ岳は絶景だった。ここから槍ヶ岳まで尾根づたいに行けるということを教えてもらい、私は少しだけ興味がわいた。 9:55室堂ターミナルに戻る。まもなくバス発車5分前のアナウンスが流れたため、おもむろに荷物を背負って階段を下りた。 10:00発のバスに乗り、室堂ターミナルを後にした。行きと同じ観光バスだったが、皆の疲れはピークに達したようだ。今までの疲れが眠気を誘い、ほとんどの人は眠りについていた。帰りに見た立山は、行きに見たものとはまた違って見えた。 【1年 O.M】

感想〔1年 I.T〕

今回の秋山合宿は初めての2泊でしたがスケジュールに遅れることもなく無事に立山と浄土山に登れてよかったです。今回はサブザック行動だったからかへとへとになるということもなく、景色もよかったので楽しかったです。2日目の縦走をしているときはキャンプ場も見え、自分たちがかなり登ってきていたことに驚きました。夜ご飯も前回よりもクオリティが上がっていておいしかったです。ただとても寒く、防寒について無知だったので次回からは現地の気温により防寒を考えられるようにしたいです。

感想〔1年 M.N〕

初めての3000m級の山への挑戦で、とても楽しかったです。富山県までの過程も今回の秋山合宿の魅力だったと思います。新幹線だけでなく、レトロな電車にも乗りとても新鮮でした。キャンプ場は夜になるととても寒く、ダウンがないと凍え死ぬところでした。夜のキャンプ場はテントの明かりしかなく、星がとても綺麗に見えました。立山は氷ノ山ほど道が険しいわけでもなかったのでとても楽に頂上まで行くことが出来ました。頂上からは周りの山が一望出来てとても綺麗でした。頂上からは富士山も見ることが出来ました。3日目も朝早くから登り、秋山合宿が終わりました。今回の山は今まで登ってきた山とは地形が違い、様々な登り方を学ぶことが出来ました。また機会があったら立山に登ってみたいです。

感想〔1年 O.M〕

今回の進捗としてまず、靴連れの件を挙げたい。私はこの部に入部してからというものの、ずっと靴ずれに悩まされてきた。原因は私の足型の特徴のせいであろう。私は足の縦幅に比べて横幅が広く、縦は丁度だけど横はきついという状況が発生してしまう。そのため実際の足のサイズより大きいものを購入する。しかし、そうすると足と靴の間に隙間ができてしまい、これが靴ずれの原因になる。私は今回事前に治療用の分厚い絆創膏を張り、その上から摩耗を抑えるためテーピングをした。今回は靴ずれを軽減することができた。靴ずれを気にしないおかげで、今回は少しだけ景色を見る余裕があった。私はその景色に魅せられた。本当にこの景色を見られてよかったと思った。

感想〔2年 M.K〕

秋山合宿として、立山(富山県)へ行ってきました。実際には立山という山は存在せず、「大汝山」や「雄山」などの山が集まっている連山が立山と呼ばれているそうです。キャンプ地では、すでに紅葉も始まり、夜はかなり冷え込みました。また、夜は満天の星空で、流れ星も見ることができました。 立山は非常に自然豊かな場所で、国の特別天然記念物である雷鳥にも出会うことができました。早朝の闇の中での行動時に急に飛び立ったので、非常に驚きましたが…。各山頂からの景色は非常に美しく、「富士山🗻」、「槍ヶ岳」、「剣岳」、「白山」などの有名な山々を一望でき、楽しかったです。 ぜひ、また訪れてみたいと思う立山でした。今回の経験や、反省点をしっかりと次の丹有新人大会につなげていくことができるようにしていきたいと思います。 最後に、ひとつ謎が残りました。それは2日間のゴミの行方です。2日目の夜まであったのですが、3日目の朝には消えていました。「What did the fox do?」キツネ🦊の仕業でしょうか…。

北摂三田高校HP 生物野外活動部のページ (前年までの記録)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/seikatsu/bukatsu/seibutsu.html

本日の花材

ヒマワリ、クルクマ、シオン

黄色と赤が混ざっているヒマワリを高く

中心に緑色のクルクマを入れ、紫のシオンを足元と広がりに使いました。

10 月考査 2 日目の 10 月 21 日(金)、体育館で職員救急法講習会を実施しました。今回は、アクションカードを使用した救急法ということで、

① 体育館で傷病者が発生

② 応援要請 (救急車要請) と AED を取りに行ってもらい、心肺蘇生法を開始

③ 職員室から応援に駆け付け、現場のリーダーと本部のリーダーを 決める

④ リーダーの指導の下、保護者連絡係、救助係、周りの生徒対応係、救急車誘導係などの役割に分かれてそれぞれの任務を行う

というような流れで訓練を実施しました。

訓練を行う中で、「第一発見者の役割が多すぎる」や「本部(職員室)からは現場の状況が見えてこないため、現場の指示と重なる部分があった(救急車誘導にどちらからも向かってしまった)」「体育館から職員室まで応援要請を実施してから、先生方が到着するまで4 分近くかかった」「心臓マッサージは本当に体力を消耗するため、しっかり圧迫を続けるためには交代要員がたくさん必要」などの 感想や改善点が出てきました。

これらの改善点は今後訓練を実施していく中で、修正していきたいと思います。

今回、お忙しい中、講師としてお越しいただきました神戸医療福祉専門学校三田校の荒木様、藤谷様本当にありがとうございました。

10 月考査初日の 10 月 20 日(木)放課後、「生徒の抱える課題への対応~カウンセリングマインドと生徒の人権尊重に着眼して~」と題して研修会を実施しました。

毎年、人権研修会やカウンセリングマインド研修会は外部講師を招聘して実施していましたが、今回は北摂三田高校の現状をより良いものにするために!ということで、本校生徒指導部保健担当の西先生が講師となり実施しました。

今回の研修会はまず「四季の中で自分が好きな季節の場所に座る、前から6 列目までに座る」という普段とは異なる状況で始まりました。

開始してすぐに行われた、 「なぜあなたはその季節が好きなのですか?」というグループワークでは、どの季節のグループも大盛り上がりで様々な意見が出されていました。

研修会の中で出てきた、「価値観は違って当たり前」「特別支援教育とは様々な視点を持つこと」「生徒には複数の教員で多面的にかかわる」などを念頭に置いて、可能な限りリスクマネジメントをしながら、生徒同士のちょっとした衝突なども見守りつつ日々の業務に励みたいと思います。

祝! 男子団体優勝!!(二年ぶり)

祝! 女子団体優勝!!(二連覇)

祝! 男女アベック優勝!!!

昨年度、コロナ禍において実施されませんでした丹有ジュニア大会(1・2年生の大会)が、今年度は無事に開催されました。昨年度、試合が中止となり、がっかりしている選手を間近に見てきましたので、無事に開催されたことは、本当に良かったと思います。

さて、本大会は例年、多くの選手がベスト記録を更新したり、チーム得点を獲得したりと、“一人一人が輝く大会”と認識していますが、今回も多分に漏れず、本大会において、3位入賞の表彰状を男女合わせて45枚獲得しました。また、出場していない種目(男女ハンマー投げ・女子砲丸投げ)以外のすべての種目において6位入賞の得点を得ることができました。「強い選手一人では6点しかとれない。2位3位4位を北摂三田がとれば、12点取れる」という想いの下、一致団結したことが男女アベック優勝という結果につながったと思います。

今回の結果、丹有地区総体の男女優勝カップと合わせて4つの丹有地区大会の表彰(優勝カップ・優勝盾)が北摂三田高校に揃いました。10月考査期間中の10月22日(土)にある丹有地区高校駅伝大会の優勝旗2つ獲得を目指し、これからも進んでいってほしいと思います。

北摂三田高校陸上競技部の応援をこれからもよろしくお願いいたします。

顧問

https://www.jaaf.or.jp/guide/rule/

祝! 1年男子400mH 第1位

僕は今回、近畿ユースの400mHで優勝をすることができました。

5月のインターハイ予選で出した記録から、なかなかベストを更新できず、不安と焦りを感じていた中、県ユースで3ヶ月ぶりのベストを更新し、いい流れで近畿ユースに臨むことができました。

当日は周りの選手や会場の雰囲気を自信に変えることができ、予選から自分の走りができました。予選を通過して迎えた決勝、近畿インターハイの時のような緊張感はなく、強い気持ちをもってレースに挑むことができました。レース展開としては課題点が多いレースとなり、自分で立てた目標も達成できず、優勝できた嬉しい気持ちの反面悔しい気持ちもありました。

今回の大会は来年のインターハイの前哨戦ということでこの優勝は自分にとって大きな自信となりました。ですが、この結果に満足してしまうのではなく、来年北海道で行われる全国インターハイ出場に向けて自分がしなければいけないことを逆算して考え、日々の練習に励みたいと思います。

この結果は決して自分一人では成し得なかったことです。先生のご指導、チームメイトや家族の応援、サポート、多くの方々のおかげです。ありがとうございました。

これからも応援よろしくお願いします。

兵庫県立北摂三田高等学校

陸上競技部 白髭怜士

令和4年8月26日(金)~ 27日(土)

場所 氷ノ山(兵庫県)

今年度の近畿大会が兵庫県開催ということもあり、県下出場校恒例の強化合宿に本校の部員(男女各1名)も参加させていただきました。1日目は天気図・知識審査の講習会を受講、2日目は近畿大会のコースを読図のポイントを確認しながら歩きました。兵庫県の強豪校からたくさん刺激をうけました。

感想〔1年O.M〕

氷ノ山に登ったのは2回目ですが、今回とても自身の成長を感じました。 前回は、自分のペースができておらず、一緒の行動の人に追いつこうとして、体力を消費してしまいました。また、しんどくなっては止まるの繰り返しで、早くなったり遅くなったりしていました。

今回は、登山系の本に書いてあった「心拍数を一定に保つ」というのを意識してみました。登山は、始めはきつさを感じますが、それになれるとなくなってきます。その現象を常に起こしておけば、最後まで割と楽に登れるということです。 この案は自分の中で大成功でした。しんどさは、ルートが逆周りなのを加味しても、前回よりとても減りました。次からも意識して取り組みたいです。

文化部出身なので、運動のコツに関しては生まれたての雛ぐらいです。もう高校生ですが、最近運動が好きになってきました。これからも登山を通して、運動をより楽しく行える方法を考えていこうと思います。

感想〔2年M.K〕

今年度、登山の近畿大会が兵庫県にて開催されるということもあり、僕たち野活も近畿大会の強化合宿に参加しました。兵庫県内の山岳系部活動でも、強豪校が集まっていたので、各校の練習の様子など聞くことができ、非常に勉強になりました。

今回は総体で登った兵庫県最高峰「氷ノ山」に登りましたが、いつもとは逆向きのルートでした。同じ道ですが逆向きに進むとこんなにも感触が違うものかというくらいとても歩きやすく感じました。頂上はあいにくのくもりで、景色は一切見えませんでしたが、登山を楽しめたと思います。非常によい経験になりました。

次は、秋山合宿です。しっかり秋山に向けてトレーニングを積んでいきたいと思います!

北摂三田高校HP 生物野外活動部のページ (前年までの記録)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/seikatsu/bukatsu/seibutsu.html

祝! 1年男子400mH 第1位

祝! 1年男子400m 第3位

祝! 共通男子4×400m 第4位

祝! 2年女子400mH 第3位

以上、近畿ユース出場権獲得

以下、入賞種目

1年男子400m 第5位

1年男子1500m 第4位

1年男子110mJH 第5位

1年男子やり投 第4位

2年男子400mH 第5位

2年男子砲丸投 第4位

2年男子円盤投 第7位

2年男子やり投 第4位

1年女子100m 第6位

1年女子400m 第6位

1年女子やり投 第8位

男子総合5位 53点 / トラック第6位 32点

僕たち陸上競技部は8月20、21、22日にユニバー記念競技場で開催された県ユースに出場しました。。1年生は2度目の上につながる大きな大会として、2年生は最後のユース大会として臨んだ本大会。大会前の練習では、丹有ユースでの反省を生かし、個々が頑張るのではなく、チームとして練習に取り組むことを意識してきました。その結果、顧問の先生の「練習で積み上げてきたものが、試合の結果として出る。」という言葉通りにチームとして努力してきたからこそ、ベスト記録を更新した人が多くおり、結果、男女合わせて4種目で近畿ユースに進むことができたと思います。

また、大会当日にも応援や選手のアイシングなどでサポートし合っている北摂三田の選手たちの姿を見ることができました。個々が少しチーム大会で万全に動くためには出場する選手だけでなくそれをサポートする人のおかげもあって成り立つものだとつくづく痛感しました。近畿ユースに出場する人は出場することに満足することなく上を目指せるように、また、今大会で見つかった課題を改善できるように新チーム一丸となって勇猛果敢に取り組んでいきたいと思います。

兵庫県立北摂三田高等学校

陸上競技部 主将 加治大武

令和4年8月20日(土)

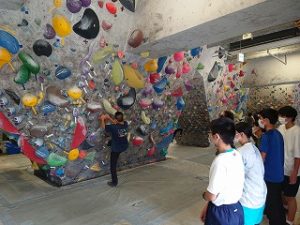

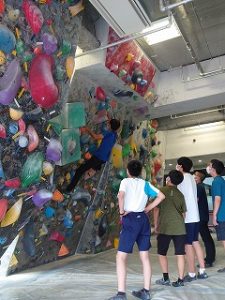

場所 グラビティリサーチ梅田

例年はロープを使ったクライミング体験を行っていましたが、今年は室内でできるボルダリングを体験しました。ほとんどの部員が全く初めてのボルダリングでしたが、徐々にグレードをアップしながら個々の限界に挑戦しました。

感想〔1年I.T〕

今回ボルダリングに参加した感想は2つあります。1つ目は意外と難しかったことです。テレビなどでボルダリングをしているところを見たり実際に登るのがうまい人を見ると、するするっと上まで登っていくので最初は、簡単ですぐに上まで登れるものでと思っていました。しかしいざやってみると、腕と足に大きな負担がかかりうまく上へあがれませんでした。改めてボルダリングの難しさを実感し、うまく上へ登っていく人たちがどれだけ難しいことをやっているかを知りました。2つ目は上まで上がれた時の達成感が大きく、周りからの祝福の声がうれしかったことです。今回のボルダリングの最後に黒のコースを登った時、先生や部員のほかにも周りにいたその日初めて会った人たちにも祝福の声をもらいました。逆に自分もその人たちがコースをクリアしたときは祝福の声を送りました。こんな風に昨日まで知らなかった人と一体となって目前の壁に挑み、目標を達成できてとてもうれしかったです。以上2つを今回の感想にしたいと思います。

感想〔1年W.S〕

初めてのボルダリングでしたが、楽しくやることができました。初心者用のコースはかなり簡単だったので、少しだけレベルの高い手と足の置き場所が指定されているコースでは、いきなり難易度があがって難しかったです。特に指の先の力で体重を支えなければいけにところはとてもしんどく、次の日には筋肉痛がひどかったです。けれど、自分は身長があったので、ところどころ飛ばして進むことができて気持ち良かったです。のぼりきった上の景色は室内だったのできれいとは言えませんでしたが、達成感がものすごくあり、楽しかったです。また、上る前に手や足をどう動かすのか考え、うまくいくと嬉しかったです。すごく疲れるけれど非常に楽しかったので、また行ってみたいです。

感想〔2年M.K〕

今年は昨年とは異なり、大阪梅田にあるクライミングジムで、クライミングを行いました。今回のクライミングはボルダリングと呼ばれる形式のものです。 クライミングは手や腕にも疲労はたまりますが、頭も多く使用する競技で、どのように登ったら効率が良いのか、最後までたどり着けるのか考えました。この、考えるという作業が難しかったです。1年生は上手な部員も多く、非常に頼もしく感じました。先輩として負けてはいられないのですが…。

クライミングも生物野外の活動の一つです!興味のある人はぜひ、野活へお越しください! 第1回オープンハイスクールにお越しくださった中学生と、その保護者の皆様、ありがとうございました。

北摂三田高校HP 生物野外活動部のページ

http://www.hyogo-c.ed.jp/~hokusetsusanda-hs/seikatsu/bukatsu/seibutsu.html