全行程が無事終了し、無事に関西国際空港に到着しました。4泊5日のフィリピンでの研修が終了し、全員無事に日本に戻りました。日本に帰って来れて安心しました。今回の経験をこれからの学校生活に活かします。(by KR)

全行程が無事終了し、無事に関西国際空港に到着しました。4泊5日のフィリピンでの研修が終了し、全員無事に日本に戻りました。日本に帰って来れて安心しました。今回の経験をこれからの学校生活に活かします。(by KR)

空港内のお土産店で各自最後の買い物をして、まもなくフィリピンを出国します。今日はとてもいい天気なので飛行機からの景色も楽しみです。(by FM)

マクタン空港に到着しました。車内では5日間引率していただいたガイドの方から私たちの頑張りを褒めていただきました。本当にたくさんチャレンジし、充実した5日間になりました。これから荷物を預けます。 (by FM)

ホテルをチェックアウトしました。海やプール、おいしい食事などがありとても心地よく、最高の時間を過ごすことができました。忘れ物がないようこの場を出発したいと思います。(by HK)

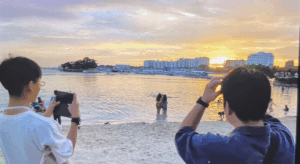

おはようございます。ついに最終日を迎えました。絶景のオーシャンビューで日の出を見ることができました。本日の予定は日本へ帰国することです。家に帰るまで気を引き締めて、このツアーに取り組んで行きたいと思います。ホテルではおいしい朝食をいただきました! (by HK)

最終日の夜になりました。ジャズミュージックの演奏や夜のビーチに囲まれて夕食を食べました。団員の一人は食事会場にいる人全員の前で音楽を披露し、会場を沸かしました。また、夕食後はビーチの浜辺でみんなで円になり、各々のこの期間で感じたことを共有しました。マインドシフトチャレンジを締めくくるのにふさわしい夜になりました。(by FR)

ホテルマリバゴブルーウォーターに到着しました。フィリピンらしい外装をした宿や美しいビーチにプールがあり、みんな旅の疲れを癒しました。(by FR)

孤児院を訪問しました!孤児院で生活している皆さんがダンスや歌を披露してくれてとても楽しかったです。そのお返しとして、学校からのお土産を贈呈したり、Joy to the worldを披露したりしました。みんなノリノリで踊ることができました。短時間の滞在でしたが、皆さん大変フレンドリーで、すく仲良くなることができました。 (by HU)

ローカルお土産店を訪問し、地域の空気を堪能しました。その後はイナワヤンにあるゴミ山を訪れました。日本では考えられないような景色が広がっており、刺激的な体験となり、いろいろ考えさせられました。またその後、セブ島最大級のショッピングモールであるSM seasideで買い物をしました。数多くの店舗が立ち並んでおり、たくさんお土産を買うことができました!昼食もここでいただきました。 (by NM)

4日目の朝を迎えました!昨日体調が悪かったメンバーも、今日は元気そうで何よりです。このツアーを実りあるものにするためにも、ご飯をしっかり食べて体の免疫力を高め、活動に臨もうと思います。 (by NM)