昨日の10kmウォーキングのクイズの正解発表、順位発表と先ほどの歌唱コンクールの審査結果発表を行いました。

10kmウォーキング 第一位 3組 第二位 1組、4組(同率)

歌唱コンクール 第一位 1組 第二位 2組

結果発表前の緊張感と発表後の歓声で各クラスの本気度の高さが伝わってきました!

全クラスお疲れ様でした!!

昨日の10kmウォーキングのクイズの正解発表、順位発表と先ほどの歌唱コンクールの審査結果発表を行いました。

10kmウォーキング 第一位 3組 第二位 1組、4組(同率)

歌唱コンクール 第一位 1組 第二位 2組

結果発表前の緊張感と発表後の歓声で各クラスの本気度の高さが伝わってきました!

全クラスお疲れ様でした!!

クラス制作発表の後は、校歌の歌唱コンクールです。

歌唱コンクールも制作発表に続き、各クラス共に非常にレベルの高いものとなりました!

審査もありますがどのクラスも差をつけられない校歌を披露し、3日間の成長ぶりに驚かされると共に感動させられました!!

初日から練習時間だけでなく、お風呂の中や布団の中などあらゆるところから歌声が聞こえてきて早速北三の校歌に親しみを持っていることが伝わってきました!

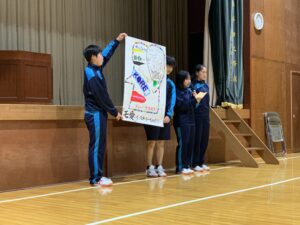

昨日、クラスアワーで制作したクラス制作の発表を行いました。

各クラスの個性がとても伝わる作品ばかりで、いいクラスにしたい!という思いがすごく伝わってきました!!

最終日の朝になりました。雲ひとつない快晴です!

今日も朝から体操をして体を起こしました。また、この後の歌唱コンクールに向けて全員で校歌を歌いました。

今日は、クラス制作発表、歌唱コンクールで3日間の頑張りを全体に披露します!

室長会議の前に、明日の歌唱コンクールの順番決めのくじ引きを委員長が行いました。

各クラス共にかなりモチベーションが高くさらに楽しみになりました!

室長会議では、最終日となる明日の確認を行いました。

合宿の締めくくりにふさわしい1日にしましょう!!

おいしいすき焼きを食べた後は、明日の歌唱コンクールに向けてクラスで歌唱練習です。

外に出て歌うクラスがあったり、寝ながら腹式呼吸の練習したりクラスの色が出てきました!

明日のコンクールが今から楽しみです!!

2日目の夕食はすき焼きです!

すき焼きを前に生徒もテンションが上がっています!

夕食後もクラスで校歌の歌唱練習があります。

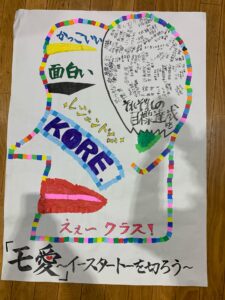

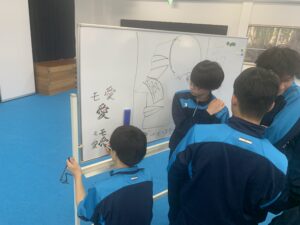

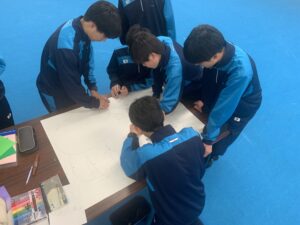

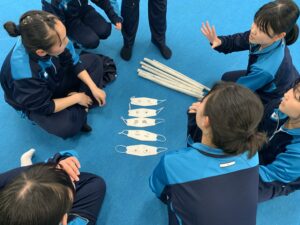

オリエンテーションの後は、クラスで模造紙1枚の作品を作り上げるクラス制作です。

「自分たちはどんなクラスを目指すのか」というテーマのもと各クラスで協力して取り組みました!

完成品は明日、全体で発表します。各クラスどんな作品を作り上げるのか楽しみです!!

英語の学習の後は、クラスアワーでレクリエーションです。

各クラスで企画したレクリエーションで絆を深めました!

10kmウォーキングで使ったエネルギーを昼食で補った後は、学習③としてサンダイフクの体育館で英語の学習です。

眠たい時こそ単語を覚えよう!と疲れの色が少し見える中、頑張って取り組みました!