人間科学類型は、地域課題の解決やグローバルリーダーとしての資質を育成することを目標に課題研究活動に取り組んでいます。その活動の一環として、3月20日(日)に大阪大学大学院工学研究科森勇介教授を招き、課題研究のプレゼンテーションに関する研修会が行われました。昨年度に続き、今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響から、会場を大阪大学から本校へ移して行われました。

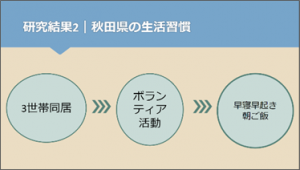

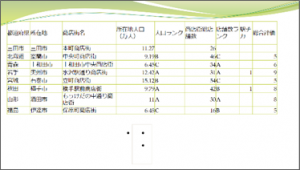

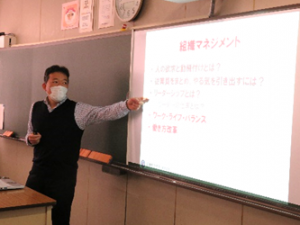

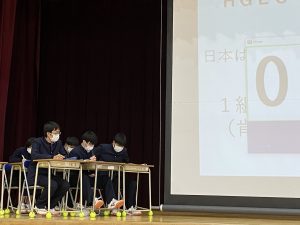

まず初めに森先生がプレゼンテーションの要点について解説をしていただきました。それによると、プレゼンには「起承転結」がとても大切だそうです。特に「転」が重要で、この「転」を上手に表現することで全体の流れや構成がはっきりし、研究の成果が際立つことを教わりました。その後、代表の2名がスライドで研究発表を行い、森先生からそれぞれに改善点を指摘していただきました。次に6つの班に分かれて、その中の1人の研究内容に対して意見を出し合い、プレゼンテーションの改善につなげていく作業を行いました。いざ作業をしてみると、「起承転結」に区分することや、「転」を上手に設定することが思いの外難しく、メンバーで熟慮を重ねながら議論を進めていきました。そして最後に、作業をしたポスターについて、6つの班それぞれの発表が行われました。

これまで、自分の課題研究の内容を深めていくことを考えていたため、なかなかそれを上手に表現する(プレゼンテーション)ことまで考えることができませんでした。今回の研修で、初めてプレゼンの大切さに気付かされました。ここで学んだことを活かして、7月の課題研究発表会に向けて、研究を進めていきたいと思います。