第40代生徒会長を決める、立会演説会が、行われました。

生徒会長候補1名と、副会長候補2名。そして、それぞれの応援者の合計6名が演説し、北摂三田高校への熱い想いを語りました。

今日の選挙で、生徒会長1名と副会長2名が信任されました。一年間、よろしくお願いします。

第40代生徒会長を決める、立会演説会が、行われました。

生徒会長候補1名と、副会長候補2名。そして、それぞれの応援者の合計6名が演説し、北摂三田高校への熱い想いを語りました。

今日の選挙で、生徒会長1名と副会長2名が信任されました。一年間、よろしくお願いします。

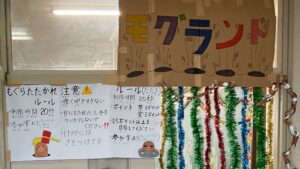

6月13,14日に北摂祭が行われました。

一年生は、合唱と縁日です。合唱ではそれぞれのクラスが美しいハーモニーを披露しました。

二年生は、展示と模擬店です。各クラスの工夫を凝らした展示はお客様にも大好評でした。

三年生は劇を行いました。脚本を一から作り上げたクラスや、ダンスや歌声を披露したクラス。変わった演出も多く、各クラスの個性が光る時間となりました。

文化部の展示発表やステージ発表も充実しており、大変見ごたえがありました。

生徒会企画や、有志によるステージ発表も盛り上がり、大変充実した二日間となりました。

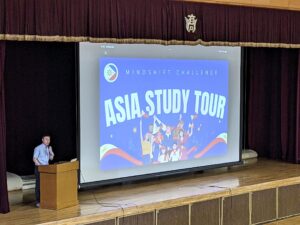

6月2日、全校集会で、「MINDSHIFT CHALLENGE アジアスタディツアー」の紹介と募集が行われました。

本校は国際理解教育を積極的に推進しています。生徒たちが多様な価値観に触れ、多角的な視野を養えるよう、多くの生徒の皆さんの、チャレンジを期待しています。

参加を希望する人は、書類提出期限が6月20日16時になっています。質問の機会も設けていますので、積極的に行動してみてください。

5月15日(木)、NIT情報技術推進ネットワーク株式会社取締役兼ネット見守り隊監視員であり、大阪府教育委員会ネット対応アドバイザーの筒崎 眞美(つつさき まみ)先生をお招きし、情報モラル講演会が行われました。

保護者の方々にもご参加いただき、スマートフォンの正しい使い方と危険性について、大変分かりやすくご教授いただきました。加害者にも被害者にもならないために、改めて、スマートフォンの利用法やSNSトラブルについて学べる貴重な機会となりました。

本日午前中には着任式と始業式、午後には第40回入学式が行われました。

生徒たちは式場設営を手際よく進め、式後には運動部員も体育館の片づけに協力してくれました。新着任の先生方の紹介時には、北三生たちが思慮深い態度で静かに配慮していた様子が印象的です。桜が彩る新クラスでの高校生活が充実するよう、職員一同全力でサポートしてまいります。ご来賓や保護者の皆様のご出席にも深く感謝いたします。

38回生(現2年生)が本校体育館にて課題研究発表会を行いました。

関西学院大学名誉教授の高畑氏をお招きし、1年次から行っていた探索・思索・人間科学の締めくくりとなる発表会で、ポスター発表から始まり、後半ではスライド発表が行われ、各々興味深いタイトルのもと代表者が発表を行ってくれました。

植物と音楽の関係性やいい学校とは何か、JR西日本や神姫バスに問い合わせて公共交通機関をよりよくする方法を模索している人などなど、一つ一つのテーマにその人の努力や工夫を感じるものばかりでした。

高畑氏の講評では

研究には

オリジナリティ(自分の視点を持っているか)

リアリティ(確立された根拠があるか)

ストーリー(このテーマにはこんな面白いところがあり、みんなと共有したいという気持ち)

が大事であり、特にプレゼンにはストーリーが重要視されている。

この発表に何の意味があるのかとおもうことがあるかもしれないが、日ごろ不思議に思うことを深く考えストーリーにすることがこれからの大学生活、社会人になった時のみんなの力になる。

という言葉をいただきました。

晴天に恵まれ、本日体育祭が行われました。

開会式

綱引き

台風の目

部活動行進・部活動リレー

玉入れ

棒引き

リレー

大縄跳び

閉会式

強い日差しに負けない生徒たちの熱気でどの種目も盛り上がりました。競技に出場する生徒も、応援する仲間も、一つになって熱い闘いを楽しく終えることができました。

たくさんの保護者のみなさまに応援に来ていただき本当にありがとうございました。

2月7日(水)5限、朝日放送テレビ株式会社 総務局総務部 神田雅之 先生に「放送局での仕事と働く人々」というテーマで特別授業をおこなっていただきました。私たちに対し事前に宿題(「おはよう朝日です」を見て来ること)が出されたこともあり、講師の先生からどんな話が聞けるのか期待が膨らんでいました。

先生の話をよく聞いていると、私たちの知っているテレビの中の世界はほんの一部分で、残りの大部分は意外にも他の民間企業と変わらないことに驚きました。人事や経理・営業など、いわゆるテレビ番組とは直接関係のない部門で働いている方たちも多くいて、毎日の放送が支えられているのだとわかりました。朝日放送テレビの社員のうち、実際にテレビの制作にかかわっている人は2.5人に1人の割合だそうです。神田先生ご自身は理系学部出身でテレビやラジオ放送を技術的に支える部門に所属されていましたが、一昨年からその部署を離れ総務局に所属されているそうです。

講演の途中で10分ほど、『「おはよう朝日です」を制作する現場紹介』の動画を観ました。宿題で見た番組がどのようにして作られているのかが、その裏側まで紹介されており、番組制作の大変さと面白さがとてもよくわかりました。

また神田先生からは、「思いを持ち続けていれば、いつかは叶う」と教えて頂きました。どうしても私たちは目先の結果や効果に囚われてしましますが、全く違う観点からアドバイスを頂けたように感じました。

ネットメディアの普及に伴い、従来のテレビメディアが縮小を余儀なくされています。その変化のなかで朝日放送テレビも変革が求められているそうです。それに対抗するために、番組のネット配信も始まってると聞きました。厳しいメディア環境の中でこれからも稼ぎ続ける自信のようなものを、先生の言葉の端々から感じられたことがとても印象的でした。今日のお話を聞いて、テレビを見る視点が少し変わったように感じました。

2月5日(月)6限、大阪大学大学院工学研究科 森勇介 教授に「試験で実力が発揮できるようになる心理学的アプローチ」というテーマで特別授業をおこなっていただきました。森先生には5月18日の模索講演会で講演をしていただき、その際の気さくな人柄や巧妙な話しぶりが印象に残っていました。今回は特別授業という形で再びお話をしていただけるということで、授業の前から期待が膨らんでいる生徒も多くいました。

北三生が憧れる大阪大学の教授ということもあり、難解な講義を思い描いていましたが、その予想は大きく裏切られました。ご自身の生い立ちから始まりました。幼少期からずっと強いトラウマを抱えていたこと。アメリカへ向かう飛行機で偶然隣に座ったカウンセラーとの出会いがきっかけでトラウマが解消されたこと。そしてその経験から、心理学アプローチを広く社会へ普及させようとしていること。さらに、トラウマから解放されたお陰で様々な人と出会い、その出会いが自らの研究に大いに役立ったこと。などを、お話しいただきました。

まさに今回の授業は“目からウロコ”のお話でした。周りからは成功しているように見える人でも、人それぞれ深い悩みがあり、前向きに物事を考えられるようになることで、目の前の世界が変わるのだと知りました。大学教授でありながら、起業家でもある森先生のお話に、生徒はすっかり魅了された50分でした。

1月31日(水)6限、兵庫県立大学国際商経学部 森谷義哉 准教授に「経営学とは -統計学の立場から-」というテーマで特別授業をおこなっていただきました。

授業の始まりは、その独特な朴訥とした話し方に、大学の先生らしくない?印象を受けました。しかし徐々に、テンポの良いプレゼン資料と巧妙なやり取りに惹き込まれ、あっという間の50分でした。

三田市民に馴染みの深いesコヤマや神戸電鉄を例に挙げて、マーケティングとは何かをわかり易く解説をしてくださいました。生徒からは続々と手が挙がり、活発な意見が交わされました。

また、数学と統計学との関わりや、日本の将来において数学や統計学を学ぶことの大切さを私たちに説いてくれました。一見違う学問分野でも実は関連性があることを学びました。今、高校の授業で学んでいるすべてのこと、学校生活すべてが、私たちの将来の学びにつながっていることを改めて教えて頂きました。