短期海外研修事前研修としてALTのエド先生と色々なことをテーマにTalkしました。

授業の合間・放課後・お昼休みと様々な時間にTalkにいきます。時には行列ができ、エド先生は大忙しでした。エド先生大変お世話になりました。ありがとうございました。

短期海外研修事前研修としてALTのエド先生と色々なことをテーマにTalkしました。

授業の合間・放課後・お昼休みと様々な時間にTalkにいきます。時には行列ができ、エド先生は大忙しでした。エド先生大変お世話になりました。ありがとうございました。

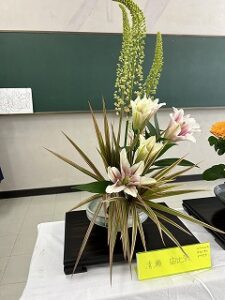

本日は3年生最後の活動となりました。夏らしいひまわりを使用してのお稽古です。

3年生のお別れ会を兼ねてお茶会をしました。3年生今までお世話になりました。進路実現頑張って下さい。応援しています。

見出しの会を7月20日(土)、兵庫県立人と自然の博物館 ホロンピアホールで開催しました。内容は以下のとおりです。

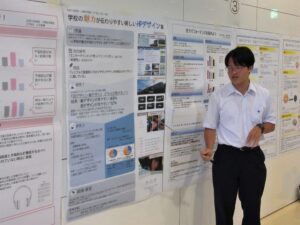

第1部:課題研究ポスター発表・・・3年6組の35名が、持ち時間8分(発表5分+質疑応答3分)を活用し、課題研究の成果を発表しました。「学生必見‼ 計算ミスを減らすには?」「自転車の荷物を置く位置と速さ、安全性との関係」「マスクが若者に与えた影響」など、身近な関心事を取り上げた研究が多く、類型の2年生・1年生だけでなく、一般の方々も興味津々の様子でした。

第2部:人間科学類型説明会・・・中学生とその保護者、約100組200名の出席がありました。①校長挨拶、②生徒会長挨拶、③類型紹介ビデオ上映、④職員(類型主任・教頭)による説明、⑤質疑応答により、類型の魅力や特色を伝えました。

第3部:卒業生による体験談・・・類型の卒業生2名が、類型ならではの強み(特長)や、課題研究の意義について、高校在学中の体験とその後の進路実現・職業選択等を関連づけて発表しました。在校生はもとより、説明会に出席した中学生もあこがれるような、説得力抜群の態度と内容でした。

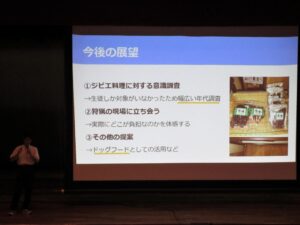

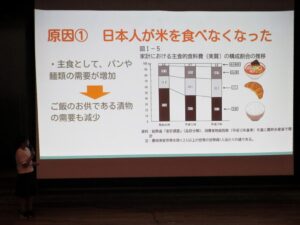

第4部:課題研究ステージ発表・・・持ち時間12分(発表8分+質疑応答4分)で、3年6組の4名が発表しました。タイトルは、1⃣黒板便利グッズでストレスを軽減しよう‼ 2⃣獣害被害に対するジビエ料理の活用 3⃣授業中の睡魔の正体はスマホだった⁇ 4⃣日本の食卓から「お漬物」が消える? ~日本の食文化を守るために~ です。いずれも、*自分を知る力、*主体的に行動する力、*協働する力、*正しい情報を収集し判断する力、*発信する力 などが、課題研究を通じて着実に身についていることを伺い知ることができる、素晴らしい発表でした。

全プログラムを通して、本校生の向学心・探究心が一層高まりました。また、ご来場いただいた中学生の皆さんや保護者の皆様にとっては、本校の人間科学類型が進路選択の有力候補になったのではないかと想像しています。

多くの高校で1学期終業式が行われた7月19日(金)、前後期(2学期)制の本校では、オンラインで夏季休業前の全校集会等を実施しました。オンライン開催は、熱中症警戒アラートが発表される酷暑のもと、生徒・教職員の健康への配慮と時間短縮が目的でした。

MC(司会)は事前に作成したAI音声。校長講話、生徒指導部長講話、部活動で近畿・全国大会に出場する生徒の表彰伝達及び壮行会、並びに生徒会役員認証式※はライブ中継。部活動地区大会・県大会レベルの表彰披露とオーストラリア短期留学参加生徒の紹介は、事前収録したスライド又は動画を上映。

空調の効いた快適なHR教室と、校内ネットワーク環境をフル活用する一方で、デジタルとアナログが適度に融合したユニークでテンポのよい進行。生徒は真摯に講話を傾聴したり、スクリーンに映った仲間の活躍を称え、あるいは大舞台での健闘を祈念する拍手を送ったりするなど、意義あるオンライン集会となりました。

※生徒会役員認証式については、別のブログでも紹介、写真掲載を しています。

三田市消防本部から救急隊の方にお越しいただき、職員に対して救急法講習会を実施していただきました。お忙しいところ、ありがとうございました。

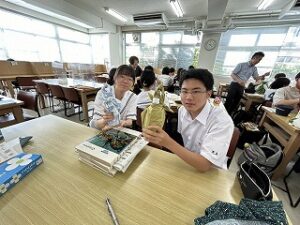

今年度8月3日から13日までの日程で、オーストラリアへ短期海外研修が行われます。

研修メンバーの選考を通過した25名が5月から事前研修を行ってきました。

今回は日本伝統文化研修として三田市内の西陣前田にお勤めの関さんに講師をしていただき、風呂敷の使い方、歴史について教えていただきました。

今回の研修を生かし、オーストラリアのホストファミリーの皆さんに喜んでいただける贈り物がしたいですね。また、風呂敷の使い方を伝えオーストラリアの友だちに日本文化の良さを伝える機会にしたいですね。

今年も北摂祭の展示として華道部全員で大作を生けさせていただきました。3年生は最後のお花となりました。来場くださった皆さま本当にありがとうございました。

2024年5月25日、令和6年度育友会総会と教育振興会総会が行われました。

最初に会長挨拶です。

昨年に引き続き会長を務めさせていただきます永井和浩です。宜しくお願い致します。

娘が小学生の時に副会長を務めて以来、小中高と本部役員を務めて14年目になりますが、子どもを通じてたくさんの出会いがあり、多くの経験を積ませてもらったことは、私にとって幸せなことです。

微力ではありますが、我々育友会一同、学校教育の何か一助になれればと思っています。

皆様と出会えた事に感謝し、一つ一つの活動を大切に一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。

続いて諸井議長のもと、報告事項や各議案、新役員体制など、すべての議事について審議が滞りなく行われ、承認されました。

校長先生のご挨拶では、今年から新しい学習指導要領がスタートし、授業の形も変化していくなか、子どもたちの主体性を重視しながら、思考力、判断力、表現力など今後の社会の変化に耐えうる力を養い、個の力を最大限発揮でき、さらに伸ばしていけるような学校を目指したいと、力強いお言葉をいただきました。

育友会一同、学校と協力しながら、子どもたちを中心としたサポート活動を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

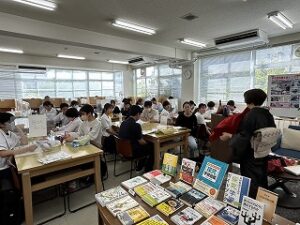

また、総会開催前後の時間を利用して、制服リサイクルを行いました。

昨年から私服登校も始まり、制服登校の機会は減っていますが、夏物や2着目にと、多数の方にご参加いただきました。

今年は販売のなかったジャンパースカートやカーディガンはリサイクルでしか手に入らないこともあり、希望される1年生の方もいらっしゃいました。

多少残った制服もありますので、そちらは北摂祭のフリーマーケットで販売いたします。今回ご参加できなかった方はぜひお求めください。

本日の花材 ういきょう、バラ、タバリファン

黄色の花火が上がっているようなういきょうを高く入れ、中心に赤いバラ、足下に薄緑のシダのタバリファンを配しました。

5月27日(月)、全校生徒並びに保護者(希望者)を対象に情報モラル講演会を開催しました。演題は「スマートフォンやSNSのトラブルから身を守るために」、講師は、NIT情報技術推進ネットワーク株式会社取締役の 筒崎 眞美 氏でした。

氏は、LINEやX、TikTokをはじめ、生徒にとって身近なアプリケーションを次々と取り上げ、そこに潜んでいる問題点を具体的に示しながら、生徒が加害者にも被害者にもならないよう、危険を未然に回避するために必要なスマートフォンの設定等を教えてくださいました。生徒の興味・関心も極めて高く、有意義なひと時となりました。