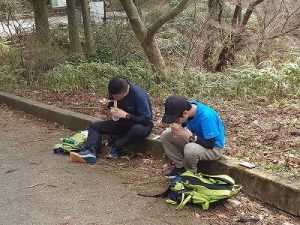

11時45分までに全ての実習班が無事に戻ってきて、オリエンテーリングが終わりました!

続々と到着し、アクエリアスを受け取ります。

ここではわかりませんが、決められた時間にゴールできるよう、ゴール時間を調整する班や、

ゴール手前でクイズ解答の最後の追い込みをする班など、さまざまでした。

昼食後、広場の前で学年全体写真を撮りました!

カメラマンが撮影した写真はきっともっと綺麗じゃないかな?仕上がりがワクワクですね!

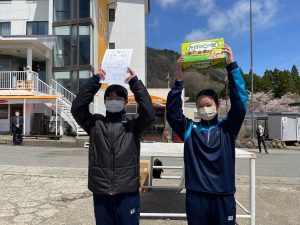

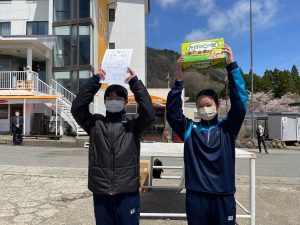

写真撮影後、オリエンテーリングの表彰式を行いました。

クイズ、各チェックポイントでの課題、到着時間、それぞれの項目を得点化して、合計点で順位を競いました。

第3位 4組17班

第2位 1組5班

優勝 4組18班

ちなみに入賞した班は表彰状と、豪華?景品を受け取りました。(自宅で勉強の合間に食べてください)

表彰式に続いて、退山式を行いました。

団長挨拶

宿舎支配人挨拶

生徒代表挨拶(3組委員長)

退山式後、クラス写真を撮影し、いよいよ帰宅バスに乗り込みます。

そして、いよいよ学校到着!

解散式を行い、帰宅します。

雨が続き、事前に計画した予定通りにはいかず、変更の繰り返しでした。しかしながら生徒たちは生活班の室長や、実習班の班長、正副の委員長を中心に5分前行動を徹底できました。結果的に予定していたプログラムを全て実行することができました!

学校での生徒の様子は疲労もありつつ、満足感もあるいい表情だったように思います。まずはゆっくり休んで体調を整えましょう。

提出課題がいくつかありますよ。何をどのようにするかは「自分で」配布プリントなどの資料を確認してくださいね。

来週からいよいよ日常の高校生活が始まります。この3日間で学んだこと、身につけたことを「実践」することが、「高校生」になることだと思います。期待してますよ!37回生!!

最後になりましたが、宿舎の方、添乗員の方を始め、お世話になった全ての方々に感謝申し上げます。