ありがとうございました。また会える日が来ます。そう信じています。(研修生dailyreportコメントより)

ありがとうございました。また会える日が来ます。そう信じています。(研修生dailyreportコメントより)

シドニー空港を発った研修生は長い空路をすごし、シンガポール空港に到着しました。

Duty Freeでお買い物しました。近くのスーパーに行った人もいます。

研修生はセントコロンバ高校とお別れをし、シドニー大学大学見学、シドニー市内で買い物をしました。今から元気にシドニー空港に向かいます。研修生全員元気にしています。

週末はそれぞれホストファミリーと過ごします。

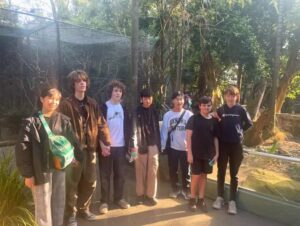

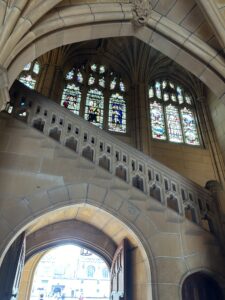

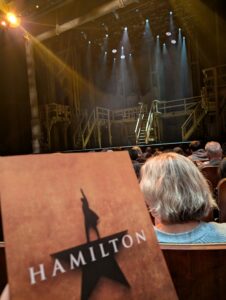

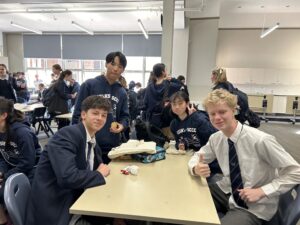

研修生がそれぞれ自分で撮影したphotoの中から本日のベストショットをあげてもらいました

研修生がそれぞれ自分で撮影したphotoの中から本日のベストショットをあげてもらいました

Farewell party(お別れ会)をしていただき、校長先生から一人ひとりプレゼントを頂きました。

ありがとうございました。

SCCCの皆さんの心温まるもてなしに感謝しております。研修生も笑顔いっぱいです。

素敵な時間を本当にありがとうございました。

授業が終わり、各自スクールバスや送迎の車でホストファミリーの家へ帰ります。

週末はホストファミリーと過ごします。良い週末を!