1月30日(月)から2月9日(月)にかけて計3回、人間科学類型1年6組を対象とした特別授業が実施されました。

1回目は朝日放送の神田様

2回目は大阪大学の森教授

3回目は兵庫県立大学の森谷准教授

を講師としてお招きしました。

神田様はご自身がテレビを作る職業を選ばれた経緯や、テレビ番組が作られるまでの工夫や苦労を動画を交えて教えて下さり、メディア関係の仕事に興味を持つ生徒たちも強く感化されていました。また、VRTカードという職業適性に関するカードゲームを交えてくださり、就きたい職種と適性の関係がどのようなものかを視覚的に判断でき、自分のこれからを考える一石を投じてくださいました。

森先生は自分自身のトラウマをもとに、緊張する場面でのメンタルコントロールを具体的に話してくださいました。日本人は、ひいては日本文化はトラウマに囚われていることが多く、可能性を無駄にしていることが多い。自分のトラウマと向き合い、取り除く取り組みもこれからの自分にとって必要な行動だと感じさせていただきました。

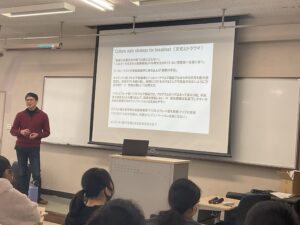

森谷先生はマーケティングや経営戦略というキーワードをもとに「考えることで経営の危険を切り抜け、より良くするためには」を多く問うてくださいました。受け身の統計学ではなく、考える楽しさ、柔軟な発想が危機を回避する手段であるということを感じさせてくださいました。また、逃げられないAIとの関係。AIとの向かい方や怖さの一端を教えてくださいました。

3名の先生方ありがとうございました。