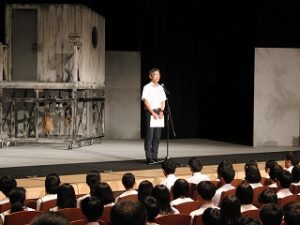

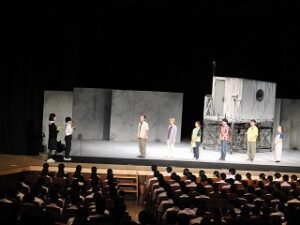

10月28日(月)7時間目、3年生を対象に保健講演会を実施しました。内容は「受験生のためのストレスマネジメントー受験ストレスやプレッシャーに勝つのではなく、付き合い方法―」と題して、兵庫教育大学大学院教授の伊藤大輔先生に講演していただきました。

過去を思い出して嫌な気持ちになったり、未来を想像して不安になった時は「今ここに」いることに注意を向けると余計な考えが浮かばなくなることを体験したり、それでも不安になった時は「・・・と考えた」と「思考」と「現実」を切り離して考えることなどの方法を教えていただきました。

最後には、実際に肩に力を入れて一気に脱力したり、腹式呼吸でリラックスする方法などを体験し、これから受験や就職試験などで緊張する場面を経験する際に簡単に実践できそうなスキルを身に着けることができました。

今日、学んだことの中から自分に合う方法を選んで、進路実現に向けて一歩ずつ進んでくれれば嬉しく思います。