令和4年10月23日(日)

本校を含む兵庫県内のスーパーサイエンスハイスクールが連携して「五国SSH連携プログラム」という科学プログラムを実施しています。今回、GS科1年生8名が参加したのは姫路西高校が企画した「データサイエンスコンテスト」というプログラムです。

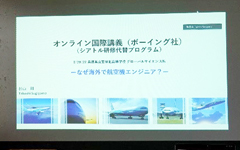

台湾とオーストラリアと日本の高校生が2名ずつ計6名のチームをつくり、7月から協働活動を続けてきました。ネット上のさまざまなデータを分析し、旅行者のニーズに応えた日本国内の旅行プランを作成し、英語でプレゼンをするプログラムです。

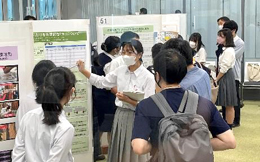

9月に旅行プランを提出し、22チームの中から5チームが決勝に進みました。本校の生徒も2チーム(4名)が決勝に進出し、10月23日(日)、コンテストの決勝会場である兵庫県立大学社会情報科学部キャンパスに行きました。

決勝当日の会場でもプレゼンの練習を熱心にしており、緊張した雰囲気の中で、オンラインでの決勝プレゼンをやり遂げました。結果は、3位と5位入賞でした。プレゼンまでの期間、テレビ会議を繰り返し、海外の高校生と協働活動をしたり、決勝プレゼンの際、英語での質問に一生懸命答えていたり、大いに健闘していました。素敵な賞状と賞品もいただきました。よく頑張りました!