令和7年3月17日(月)

中神戸法律事務所から八木和也弁護士をお招きし、主権者教育講演会を開催しました。若者の投票率が他の世代よりも低いことを指摘し、有権者になるということ、選挙に行くこと、投票することの大切さを説き、社会に関心を持ち、投票することで政治に自分たちの意見を反映させることができるとお話をいただきました。生徒たちは、社会の課題に目を向け、未来に向けて課題を解決するために、自立した主体として社会に参画する意味を改めて学ぶことができました。

令和7年3月17日(月)

中神戸法律事務所から八木和也弁護士をお招きし、主権者教育講演会を開催しました。若者の投票率が他の世代よりも低いことを指摘し、有権者になるということ、選挙に行くこと、投票することの大切さを説き、社会に関心を持ち、投票することで政治に自分たちの意見を反映させることができるとお話をいただきました。生徒たちは、社会の課題に目を向け、未来に向けて課題を解決するために、自立した主体として社会に参画する意味を改めて学ぶことができました。

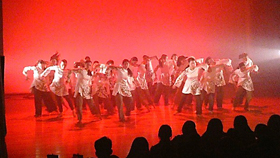

1月27日(月) 於 本校アポロンホール

1月27日、38回生 3年生のモダンダンスの授業の集大成となる、モダンダンス発表会がアポロンホールで行われました。講師の先生方のご指導のもと、長い時間をかけ準備・練習してきた9つの作品を披露しました。軽妙な司会進行とともに、本格的な照明・音響の中で迫力いっぱいに様々なジャンルのダンスが繰り広げられました。複数の作品に出演している人も多く、ゲネプロも含めて3回の公演はハードなものでしたが、最後まで力強く踊り切りました。

12月24日(火)、25日(水)、26日(木)、27日(金)の4日間にわたり、アポロンホールで舞台技術実習を行いました。

設備や機材の説明、プランの立て方などの講義を受け、その実践として、朗読劇の上演に向けて音響や照明、舞台美術、衣裳、演出等の役割分担を行い、実際にプランを作成し準備を進めました。

限られた時間の中で、やるべきこと、できることを判断し、自分たちで作業をしなくてはなりません。外部出演でうまくいったこと、いかなかったことも踏まえながら、話し合い、試行錯誤をしながら、無事に発表にこぎつけました。

まずは、動いてみる。経験をする。その経験が必ず、次へとつながる「なにか」になる。

……卒業公演に向けて大切なことを学ぶ貴重な機会となりました。

令和6年12月19日(木) 於 兵庫県立宝塚北高等学校

3限は1年生の普通科を対象に2年生で行うリス探の授業についてのガイダンスを行い、4限は1年生の普通科に加えGS科も一緒に講演会に参加しました。

ガイダンスでは2年生の先輩達がどういったテーマで探究活動をしているのか、そしてリス探の年度当初の流れの説明を聞きました。

講演会では株式会社メカノクロス 技術チーフの佐々木郁雄様をお招きし、普段研究されていることを高校生にも分かりやすく説明していただき、探究活動の楽しさを教えていただきました。講演会中そして講演会後も様々な質問に対応していただき、生徒たちも疑問を解決出来たようでとても嬉しそうにしていました。

普通科は2年生になるとすぐにこれから探究活動を行っていく分野の決定をしなければいけません。今のうちから、自分の興味のある分野や進路先のことを考える良い機会になりました。

2024年11月12日

GS科1年生が学校設定科目「GSⅠ」の授業として、大阪大学大学院理学研究科 教授 久保孝史先生、同研究科 教授 舩橋靖博先生 をお招きし講義を受けました。

ご講義の題目は「環境問題と新エネルギーシステム」、「酸化還元とエネルギー」で、エネルギー問題と酸化還元反応との関わりを交えつつ最近の研究のトレンドについてお話を伺いました。

「理数化学」の授業で「酸化還元」について学習し、それがどのように自然や社会と繋がっているのかを考える良い機会となりました。久保先生、舩橋先生 ありがとうございました。

これから「GSⅠ」では、2年生での課題研究に向けてミニ探究講座が始まります。授業時間、そして希望者は放課後を使って「電池」や「電気分解」についてのミニ探究をチームで実施していきます。その成果についての発表会を、1月7日大阪大学豊中キャンパスの南部ホールにて、久保先生、舩橋先生にもご参加頂き開催します。2年生から始まる課題研究はもうすぐそこです。

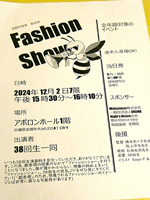

12月2日(月) 於 アポロンホール1階

3年生劇表現・月曜クラスの最終課題として、「アリモノ」を駆使して、「自分だとバレない姿」になって夢のランウェイを歩くというファッションショー、「アポロン・コレクション(ポロコレ)」を開催しました。

授業担当の枠を超えた講師の先生方の協力によりアポロンホールに組み上げられた本格的なランウェイで繰り広げられる想像を超えた奇想天外なファッションショーに、客席からは歓声と笑い声が絶えませんでした。

「被服の授業」として見学参加した1年生普通科クラスの生徒も、演劇科の自由な発想・豊かな個性に驚くとともに、ファッションの可能性を大いに感じ取り、非常に有意義な時間となりました。

2024年10月29日

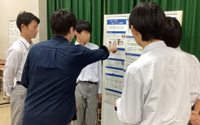

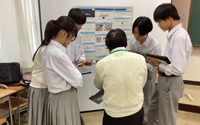

GS科2年生が学校設定科目「GSⅡ」の授業で取り組んでいる「課題研究」の中間検討会を実施しました。

本年度は11班で課題研究に取り組んでいます。助言者に、京都大学理学部名誉教授 馬場正昭先生、関西学院大学工学部教授 山本倫也先生、京都大学理学部4回生本校GS科OBの尾藤太宇さんをお招きし、班ごとに資料をパネルに貼り、目的、検討方法、現状の結果、課題、展望を発表し、助言者の先生方から質問に答えたり、アドバイスを受けたり、クラスメイトとのセッションを行ったりしました。

なかなか思うように研究が進まなかったり、今後どうしていけばよいのか悩んだりで、研究の道半ばですが、専門家の視点やOBの視点、クラスメイトの視点など様々な視点からアドバイスをもらい、自分たちの研究を見つめ直し、今後の方針をたてる上で非常に貴重な時間となりました。

お忙しい中時間を割いてお越しくださり、親身に耳を傾けアドバイス下さった馬場先生、山本先生、尾藤さん、本当にありがとうございました。本年度の課題研究発表会は令和7年3月22日(土)です。

2024年10月26日

GS科1年生が学校設定科目「GSⅠ」の授業で、「GSⅠ甲子園2024」を開催し、チームに分かれて数学、理科の知識、技能、思考力を競いました。

この「GSⅠ甲子園」は兵庫県で毎年開催される「数学・理科甲子園」を模した内容で実施し、今年度は「数学・理科甲子園2024」と同日開催となってしまったことより、出場する2年生チームの参加は叶いませんでしたが、甲南大学で奮闘している2年生に負けないように、本校第二セミナー教室で熱戦を繰り広げました。

クラスを7班に分け、前半は数学や理科の問題を個人で解いたり、班全員で考えて解答したり、後半は班員で飛行距離を予測し、実際に飛行させて予測精度を競う実技競技を行いました。

最後は大逆転で、飛行距離をみごとに予測した班が総合優勝し、優勝カップを手にしました。難問にも、班で協力して取り組み、大いに盛り上がりました。また、多くの1年生の保護者の方に参観いただき、保護者の方もはらはらドキドキの競技となりました。授業参観にお越しくださり、本会を盛り上げて頂きありがとうございました。

7月18日(木)5・6限、20日(土)3・4限 於 第2セミナー教室、アポロン1階

劇作家・演出家である6回生の角ひろみ氏を講師としてお迎えし、演劇科2年生が「劇作について」の講義を受けました。昨年、1年生の時にも、戯曲の構造や要素、作品作りの面白さについて講義を受けましたが、今回は、より実践的な内容で講義をしていただきました。

1日目は「10分de Sing!」をテーマとして、題名や登場人物などの作品設定を考えながら、4~5人組になって戯曲の構成を行いました。

2日目は、 4人が起承転結のそれぞれの部分を担当し、背景やどの登場人物に注目するかを決め1つの作品を作りました。2日間で作曲も行い演奏や合唱のシーンも取り入れた個性あふれる作品に仕上がりました。

2年生は、この夏休みから、いよいよ卒業公演の準備が始まります。

今回の講義は、集団創作の難しさと面白さを学び、卒業公演の作品作りにつながる非常に有意義な機会となりました。

2024年3月8日

GS科1年生が、2年生から行う課題研究のテーマを決める会をもちました。

全員が事前に提出したリサーチプランの中から選ばれたテーマと、先輩方が行ってきた研究から継続して欲しい研究テーマをもとに、テーマ別のブースをつくり、お互いに意見交換を行いました。また、特別に2年生の研究班も参加し、課題研究を進める上で気をつけて欲しいことや研究を通じて自分たちが成長したことなども話してくれました。先輩がメンターとして後輩の指導にあたることは、本校GS科の特徴のひとつです。この後、正式に研究班と研究テーマが決まり、春休みには研究の予算書を作成します。