2025年3月22日

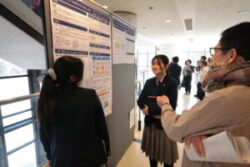

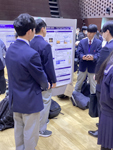

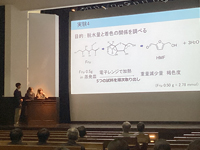

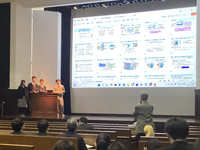

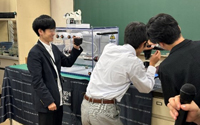

GS科 39回生 2年生の課題研究発表会を三田市の人と自然の博物館ホロンピアホールにて開催しました。

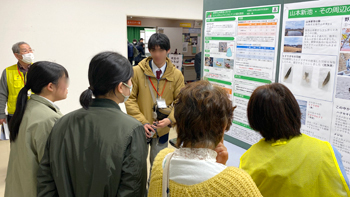

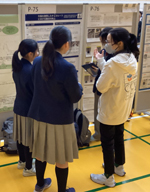

発表会には審査員として6人の大学の先生、1人の博物館研究員、2人の保護者審査員をお迎えし、卒業生審査員3人を加えて審査にあたりました。また、運営スタッフとして今春卒業した38回生6人も参加しました。保護者の方々約80人、中学生およびその保護者の方々約30人、GS科1年生約40人が参加し盛大に開催されました。

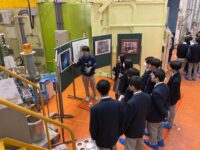

この日に向けて1年間課題研究に取り組んできた研究班11班がステージでの口頭発表とポスター発表を精一杯行いました。例年は3年生の6月に実施していた本会ですが、今回から3月開催。準備が本当に間に合うのか不安でいっぱいでしたが、みんなの最後の追い込みは凄まじく、向上心と集中力、粘り強さ、そして、みんなで協働して仕上げていく力はさすがGS科生でした。

ほとんどの方々から「素晴らしい発表」「レベルが高い」と言ってもらえたことに加えて、みんな全力を出し切り、自信と達成感につながる思い出に残る発表会となりました。

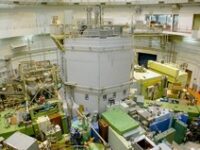

いつも北高GS科課題研究を支えてくださる専門家の先生方、そして外部発表会等でご助言下さった方々、専門的なデータの測定をしてくださった方々、本当にありがとうございました。