2023年12月9日(土)

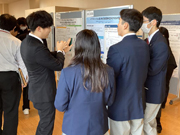

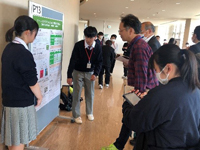

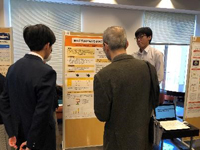

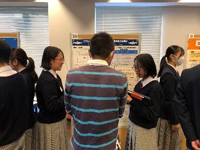

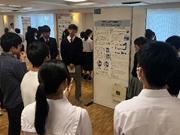

神戸大学百年記念館で開催された電気化学会関西支部高校生チャレンジで、GS科2年の課題研究電池班がポスター発表を行いました。

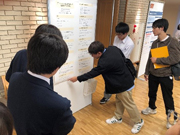

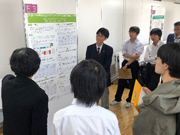

本発表会は、関西の電気化学に関わる研究に従事する大学生や大学院生の発表会の一部門に高校生が参加して発表するというもので、電気化学の最先端の発表に混ざり果敢に堂々と発表しました。

電池班では、「マグネシウム電池の全固体化およびその性能」という題目で、ダニエル型電池の電極に高活性なマグネシウムを採用し、電解液を天然由来の増粘剤で固形化した、環境に配慮した電池について研究を行っており、研究は道半ばながらその作成方法や性能について発表しました。大学院生や大学の先生からご助言を頂いたり、2021年度電気化学会会長、現大阪大学工学研究科長の桑畑先生からも激励のお言葉を直接頂くなど、研究に対しての指針を得たり、意欲を駆り立てられたりと、非常に貴重な時間を過ごすことができました。最初は初めての外部発表ということもあり緊張や不安が見られましたが、時間の経過とともに落ち着き、ご助言に対しても一言も漏らさないようにと必死に聞き入り、その後に班員どうしで議論し合うなど、大学生、大学院生に負けずとも劣らない研究者スピリッツを示してくれました。今後の研究の指針も明らかとなり、有意義な時間となりました。お忙しい中運営に携わってくださった、大学、高専の先生方お世話になりありがとうございました。