令和5年10月28日(土)

甲南大学・岡本キャンパスで行われた「数学・理科甲子園2023」に本校を代表してGS科2年生6名が出場しました。

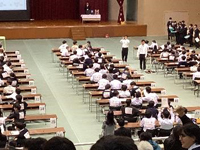

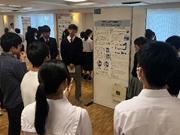

兵庫県内61校のチームが一堂に会し、数学・理科分野の問題について個人戦および団体戦で行われる予選に臨みました。本校チームは予選(筆記)を8位で上位15位に入り、通過し、見事に本選進出を果たしました!

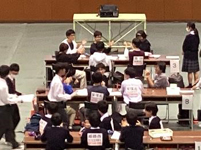

本選(実技)は数学分野からの出題で、解答に至る過程が複数あり、いかに早く最適な過程に気づき、チーム内で協働できるかが重要になる様な問題でした。この問題でのミスが響き、残念ながら決勝進出の4校には選ばれませんでしたが、最後まで諦めずに協働的に競技に取り組む姿勢は立派でした。

また、1年生5名が運営スタッフとして大会を陰で支えてくれました。選手として頑張った2年生、スタッフとして頑張った1年生、すべての皆さんの健闘を称えたいと思います。