2024年8月7、8日

GS科3年の課題研究電池班(岩本脩、上田悠人、内田有香、加藤大幹)がSSH全国生徒研究発表会で化学部門最優秀となり、審査委員長賞を受賞するという快挙を達成しました。

本発表会は全国のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)校や過去に指定を受けたことがある学校(経験校)から、SSH事業採択による研究成果を各校が持ち寄り発表するもので、全国から231件(うち化学部門では50件)の発表がありました。

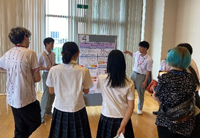

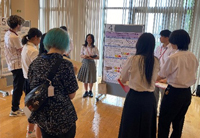

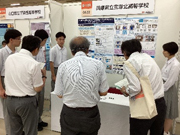

本校からは電池班が「Mg電池の固体化」について発表しました。限られた7分の発表時間の中でこれまでやってきたことをできるだけわかりやすく伝えるために、内容を練りに練り、発表練習も何度も繰り返してきました。1日目ポスター発表ブースには全国の多くの方々が訪れ、セッションを繰り返し精一杯伝えました。

1日目の最後に書類・ポスター発表審査の結果が全体会で発表されました。数学・情報から地学の6部門からそれぞれ最優秀発表が選出され、その6件の発表が2日目のコンベンションホールの大舞台でステージ発表を行います。その中で見事、化学部門の最優秀に名前が呼ばれ、大画面に映し出された時は驚きとうれしさと緊張でいっぱいでした。その後、歓喜も一瞬に翌日に向けての発表準備に取り掛かりました。

2日目は、全国へネットでライブ配信されるとともに千人を優に超える聴衆の前で、GSⅡ、Ⅲで取り組んできた研究を、これまでの発表経験を踏まえて、精一杯、堂々と発信しました。この大舞台での堂々とした発表ぶりは見事でした。残念ながら全部門をとおしての優秀、最優秀とはなりませんでしたが、ここでの経験は今後の人生において大きな財産となるでしょう。

これまで、研究や発表を校内外の多くの方々に様々な場面で支えていただきありがとうございました。