7月6日(木)

コロナ禍で中断していたGS科シアトル研修旅行を4年ぶりに再開しました。GS科2年生全員が参加し、米国ワシントン州シアトル市で約2週間の研修を行います。ワシントン大学での講義の受講や学生との交流、現地企業の社員との交流、レーニア山での自然観察等、バラエティに富んだ内容となっています。滞在中はワシントン大学の学生寮に寄宿し、米国の大学の様子を実感することができます。

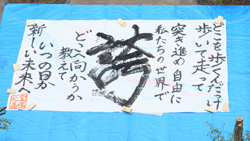

今日、たくさんの保護者の方々の見送りを受け、伊丹空港からシアトルを目指して出発しました。海外での活動を通じて、国際感覚を身に着け、科学的探究心が一回りも二回りも大きくなることを参加者全員に期待しています。GS科の育成目標である「気づく力」「繋ぐ力」「伝える力」「見通す力」「挑戦する力」の「GS5つの力」を伸ばして欲しいと思います。

現地での活動は、この「北高ダイアリー」で報告していく予定ですので、ぜひお読みください。