令和6年12月21日(土)

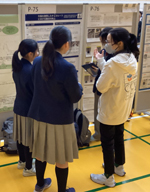

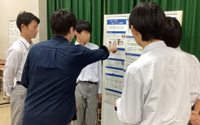

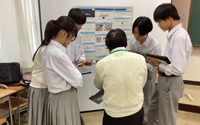

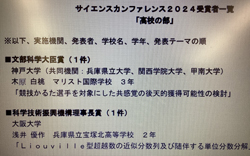

大和大学大阪吹田キャンパスで開催されたサイエンスキャッスル2024で、GS科2年の課題研究チョコレート班がポスター発表を行いました。

本発表会は、全国から200件以上の応募の中から選抜されたスライド発表12演題、ポスター発表80演題からなり、チョコレート班は、精鋭揃いの発表者の中で果敢に発表しました。チョコレート班は、「牛脂を使用したチョコレートにおける融点の向上」という題目で、長期間の保管による品質低下を、牛脂の添加により抑制する内容について発表しました。審査員や企業の研究者から、研究の指針や評価方法などご助言をいただいたり、参加者から多くの質問をいただいたことで、今後の研究課題が明確となり、非常に貴重な時間を過ごすことができました。

初めての外部発表ということもあり、緊張や不安を隠せませんでしたが、発表の回数を重ねる毎に自信が付き、後半では自身の研究への思いを表現する余裕も覗かせていました。更に他校の素晴らしい発表から刺激を受け、今後の研究を推進するための活力を得ることができました。本発表会に出席したことで、より一層頑張る決意を新たにしました。