8月21日(月)、24日(木) 於 本校アポロンホール

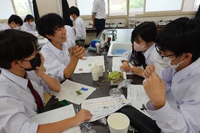

演劇科2年生の「日本舞踊」集中講義を、3年生で専門科目として受講する日本舞踊の先取り講義として実施し、二日間にわたり上方舞山村流山村若先生にご指導いただきました。

あいさつの仕方や扇子の扱い方、手ぬぐいの持ち方といった基本から始まり、夕暮れに散歩をする女性の様子を描いた「夕暮れ」という曲の稽古を行いました。「夕暮れ」では、足の運び方や手の位置、身体の使い方など細やかな表現を教えていただきました。日本舞踊は本来、お座敷などの狭い空間で演じられるため、体の向きや手の動きに工夫が必要であること、顔や手のちょっとした角度で雰囲気が変わることなど、これまで経験してきた舞踊とはまた違った身体表現を学ぶことができました。