8月に入り、本校ではフォークリフト技能講習が行われています。本日8月5日は実技講習の2日目です。参加した生徒たちは、緊張した表情を浮かべながらも、指示に従い上手にフォークリフトを操作していました。

但馬農業高等学校の日常風景です。

8月に入り、本校ではフォークリフト技能講習が行われています。本日8月5日は実技講習の2日目です。参加した生徒たちは、緊張した表情を浮かべながらも、指示に従い上手にフォークリフトを操作していました。

8月1日 第1回オープンハイスクールを実施しました。70名以上の中学生や保護者に参加して頂きました。体験学習では、但馬牛の引き運動やアイスクリームづくり、野菜や果樹の品質調査、草花の繁殖方法、小麦グルテンの抽出調査など、但馬農業高校ならではのメニューに取り組んでもらいました。

第2回オープンハイスクールは、9月28日(土)に実施します。

連日暑い日が続いています。生徒たちは夏休み中も当番や部活動のため、長い但農坂を登って元気に登校しています。

連日猛暑が続き、熱中症警戒アラートも発表されています。そんな中、繁殖牛舎では先日誕生したばかりの子牛が、お母さん牛とともに元気に過ごしています。牛舎にはミストも取り付けられていて、暑さを和らげてくれています。

7月24日(水)、加西市民会館で行われた第72回兵庫県学校農業クラブ連盟大会において、本校みのりと食科3年の安達萌々子さんが、「君にとどけ、花に言葉をのせて」と題した発表で、意見発表会Ⅲ類において最優秀賞を獲得。

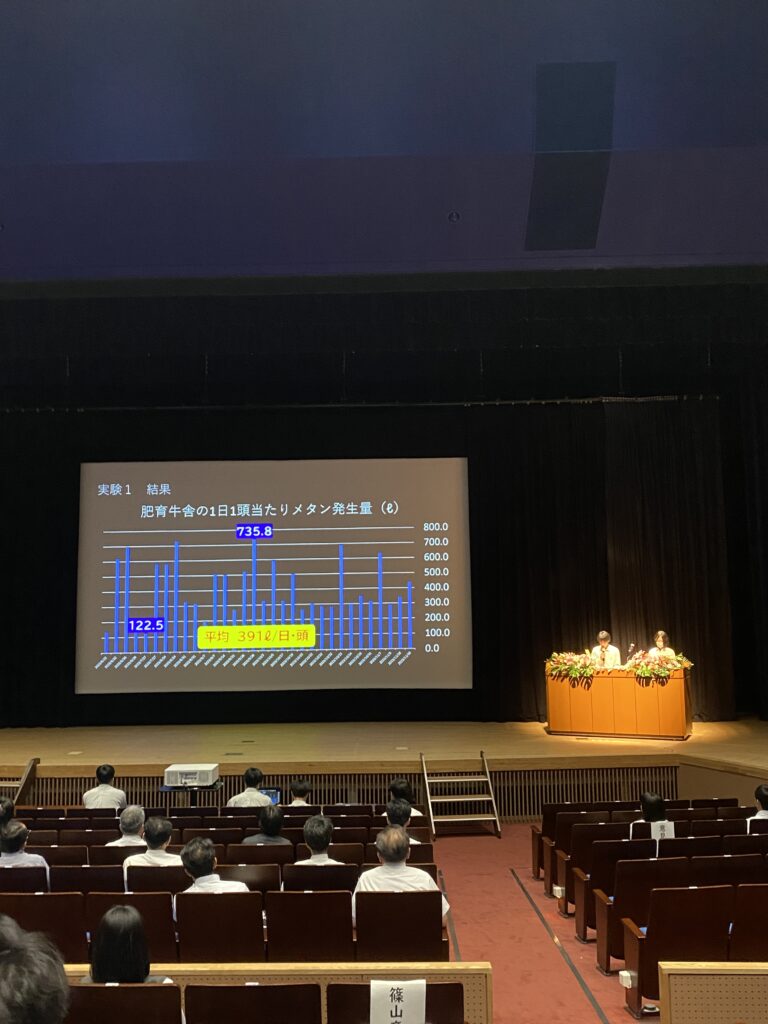

また、総合畜産科3年の藤岡力丸さん、小坂将真さん、前田蓮美音さん、小畑妃奈さん、田中陽和さん、小林旺介さんのチームが、「但馬牛肥育牛が排出するメタンガスの測定と排出量削減への取り組み~メタンガスの可視化を目指して」と題した発表で、プロジェクト発表会Ⅱ類において最優秀賞を獲得しました。

最優秀賞獲得者は、兵庫県代表として8月21日(水)~22日(木)に、同じく加西市民会館で行われる近畿大会に出場します。

また、6月に淡路農業技術センターで行われた家畜審査競技(乳牛の部)の結果も併せて発表され、総合畜産科2年の井口大和さん、井上結希也さんの2名が優秀賞を獲得しました。

6月の家畜審査競技、そして昨日の農業鑑定競技を皮切りに、兵庫県農業クラブ連盟大会が行われ、本校からも代表生徒が参加しています。昨日は、集会室でリハーサルが行われましたが、本番さながらの緊張感が漂う中、真剣な表情で取り組んでいました。皆さんの実力が本番で発揮できることを期待しています!

7月23日 食品加工室では、みのりと食科3年生の生徒たちが課題研究に取り組んでいます。昆虫食や食品ロス、食物アレルギーなど、それぞれが設定した課題の解決に向けて真剣に取り組んでいます。

7月22日は午前中の晴天から一転、午後は大雨となり、雷も鳴る夏らしい天気になりました。そんな中、明後日に迫った県農業クラブ連盟大会の意見発表会に向けた練習が農業実習棟で行われています。本校代表の1人、みのりと食科2年の坂本 成也君は、「守れ 但馬の米づくり 今もこれからも」と題して意見発表を行います。がんばれ但馬農業!

7月19日(金)終業式が行われ、1学期が無事に終わりました。とはいえ、午後の教室では、三者面談の時間を待つ生徒たちが宿題に取り組んでいたり、農場では当番の生徒たちが梨の袋がけを行ったりと、いそがしく活動しています。長い夏休み、有意義に過ごしましょう!

県立但馬牧場公園で行われた、サンテレビ ひょうご発信!の撮影に、本校生徒2名が参加しました。番組内の『That’s FiPaVi ~ひょうごフィールドパビリオン~』コーナーで、リポーターの彩羽真矢さんと一緒に『見たい、食べたい、触れてみたい!黒毛和牛のルーツ・但馬牛』のプレミアムプログラムを体験をしながら、但馬牛について紹介していきます。オンエア予定は8月4日(日)朝8:30~です。お楽しみに!