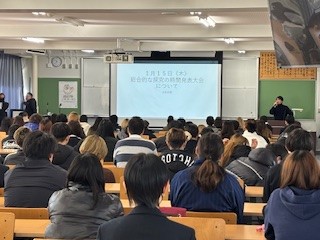

2月6日(金)にノーマライゼーション発表大会を行いました。

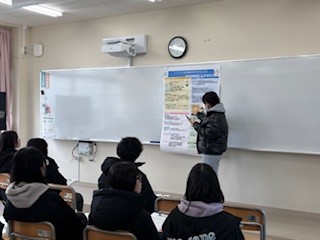

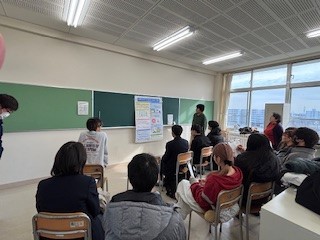

1・2・3部の代表が「ノーマライゼーション」の取組について発表し、あわせて「地域社会への支援」「対人援助」の授業を受講している生徒と特別支援の生徒が授業等の取組を発表しました。

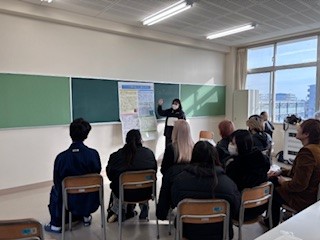

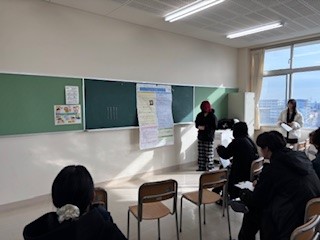

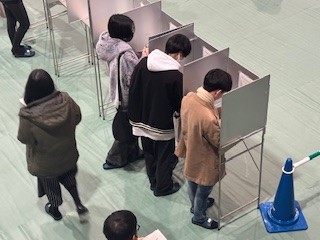

また、今年は初めての試みとして、今まで展示のみで終わっていたポスターを体育館フロアの周囲に並べてポスターセッションを行いました。発表する側、聞く側お互いに相手のことを考えながらしっかりとセッションが行われました。

最後に生徒代表が大会宣言を提案し、参加生徒からの大きな拍手で採択されました。

発表をしてくれた生徒の皆さん、そしてしっかりと聞き手に回ってくれた生徒の皆さん、準備頂いた先生方、本当にありがとうございました。