研修参加生徒レポート⑥:休日2日目

Y.N

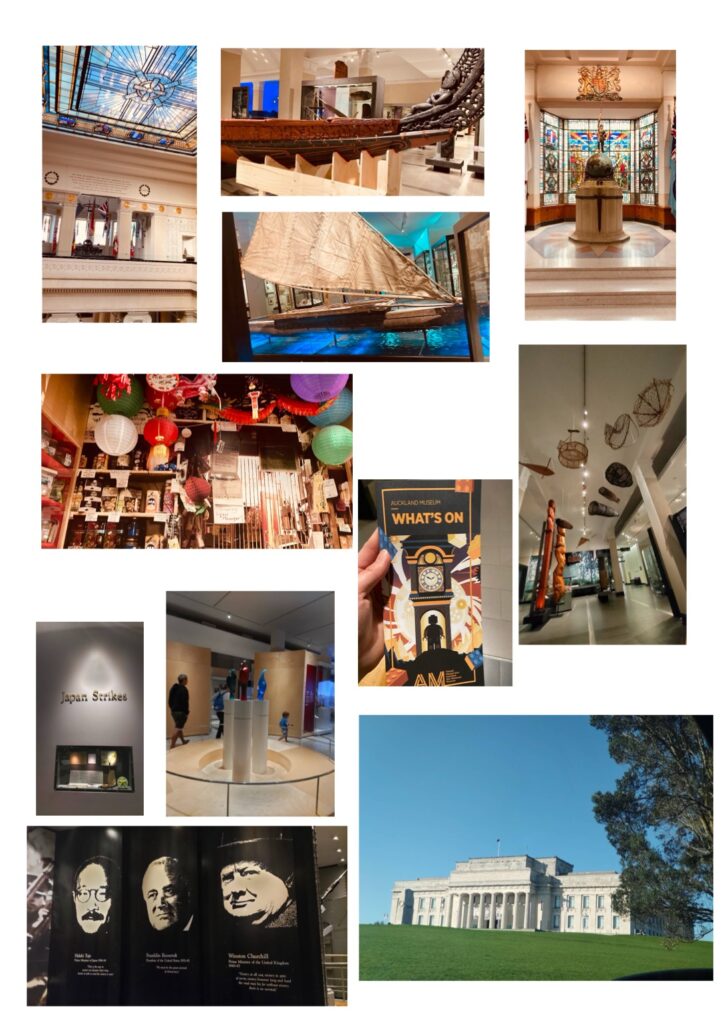

今日はホストファミリーと一緒にオークランド博物館に行きました。オークランド博物館ではマオリ文化の歴史や第一次、第二次世界大戦の展示物を見たり、マオリショーをみました。色んな出身の人、色々な人種が融合してマオリ文化が形成されているのがわかりました。また、マオリ族は台湾から来ているという話をコーディネーターの方から聞いていたので私はマオリ文化と日本やアジアとの共通点を探しながら鑑賞しました。マオリ語と日本語は発音がよく似ていたり、日本の縄文土器のような模様が大きなカヌーに施されていました。私は今までマオリについてニュージーランドの独立した文化だと考えていました。しかし、実際にはマオリ文化はアジアの色んな文化や考え方に共通したものを持っていると気付かされました。色んな文化に触れるとき、私はこれから自分の考え方との共通点や色んな文化の関係性について考えるようにしようと思いました。

A.S

本日はオークランド博物館を訪れた。火山、恐竜や鳥、マオリの生活、戦争の記録などが展示されていた。マオリが使った船や恐竜の模型などの大きな展示物は、迫力があった。印象に残っている2つはマオリショーと戦争関連の展示だ。

マオリショーはとても迫力があった。観客は敬意を込めて笑わないように注意され、演者と観客によって厳かな雰囲気が形成されていた。現地校での授業やホストファミリーとの会話から、ニュージーランドの方はマオリについて豊富な知識を持っており、尊重していると感じていた。マオリショーを見て、ニュージーランドの方にはマオリは尊重するのが当たり前という価値観が根付いていて、それが世代を超えて伝えられているのかなと考えた。日本にはマオリのように尊重されているものはないから、マオリがこれほど尊重されていることが素晴らしいと感じた。

戦争関連の展示では日本が起こした戦争も説明されていて、何十年も前の第二次世界大戦だが、実際に日本人が多くの命を奪ったことに申し訳なく思った。悪い意味で日本に関して説明されていることは日本の恥だと感じ、これ以上悲劇を起こさないために重要な展示だと考えた。