今回は、環境建設工学科2年生の『現場実習』をのぞき見したいと思います。今回のタイトルは「ザ!生コン工場に潜入」です。ここで豆知識を・・・・

豆知識

『生コンって何ですか?』と、疑問に思った人!なかなか鋭いですね☝。簡単に言うと生コンとは生コンクリートの略称です。みなさんがよく目にするコンクリートはセメント、水、砂、砂利などを合わせて固まったものです。では、生コンクリートは・・・・。生がついているのでセメント、水、砂、砂利などを混ぜ合わせて、現場へと運ばれる段階の固まっていないコンクリートのことを言います。☞そして生コン工場とは生コンをつくる工場のことを言います。

工場で作られてから現場に運ばれるので、品質を一定に保つことができ、生コン車を使い練られた状態で現場に届くため、置き場に困ることもありません。

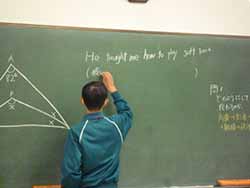

では、のぞき見した『現場実習』では何をしたのでしょうか?今回は(有)柴田生コンのご協力により生コン工場に潜入させていただきました。現場入構の挨拶から始まり、コンクリートの講習を受けました。

室内検査場では、生コンの流動性を確認するスランプ試験およびテストピースの作成と破壊試験を体験しました。

屋外見学では、建設中のサイロを見学しました。現場が動き出してからは見ることができないサイロの下側から眺めるなど貴重な体験をしました。

最後に貴重な体験をさせていただいた企業に対して感謝の言葉を伝え、全体での集合写真を撮りました。

『現場実習』では学校では学べないことを知ることができました。このように企業の協力により現場を実際に見て今後の進路選択へつなげていく活動もしています。

今後も生徒の頑張りを発信していきますね。

以上、何事にもピュアな心で突っ走る、環境建設工学科の「キュート」がお知らせしました。