1月13日(火)、看護科3年生の生徒が病院での臨地実習に向けて、目的を持ったコミュニケーションを図り、対象者に応じた援助を計画することを目標に演習を行いました。

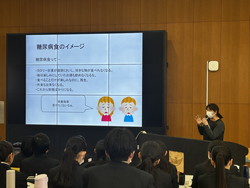

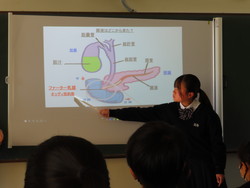

事前に疾患学習を終え、どのようにコミュニケーションを取ればいいのかをペアで考え臨みました。交流当日は、新宮町の高齢者大学に通う大学生18名の方に模擬患者になっていただきました。簡単なシナリオに基づいて実際の入院患者と同じような状況を実習室のベッドで再現し、大学生には腰や足に痛みのある患者を演じていただきました。

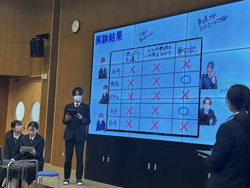

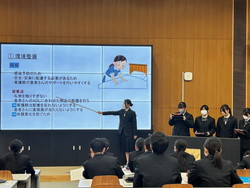

生徒は緊張しながらも挨拶や自己紹介を行った後、バイタルサイン(体温、脈拍、血圧)の測定や疾患にあった症状の観察・情報収集を行いました。演習後の振り返りでは、大学生の方から率直な感想をいただき、改善すべき点を考えることができました。この演習を生かして、今後出会う患者さん一人一人に応じた援助が行えるよう努力を重ねていきます。

<生徒感想>

・患者さんからの言葉を待っている時間は観察の時間でもあり、患者さんの表情や視線、呼吸の乱れなどに注目することで、言葉以上の情報を得ることができると気づいた。また、患者さんと良い人間関係を築き、患者さんのニーズに気づけるよう、十分な準備をして患者さんのベッドサイドに行くことが大切だとわかった。

・患者さんは自分から思いを伝えることは難しいと感じた。そのため、私たちが患者さんの思いや変化に気づき、話しやすい雰囲気をつくれるようにしたいと思った。また、先入観をもたず、その方の価値観や生活スタイルを大切に考え、安心して話せる関係づくりができるようこれからも頑張りたいと思った。

・「あなたの笑顔で安心できた、実習頑張ってね。」と声をかけてもらい、その言葉が励み・自信につながった。来週からの病院実習に不安があるが、前向きに患者さんと向き合い取組んでいこうと思えた。