12月3日(水)高校3年生が、6月から12月の約半年をかけて基礎看護技術Ⅲの授業で自由課題研究を行い、その取組を発表した。1グループ4~5名で、グループごとにテーマを設定して取組んだ。

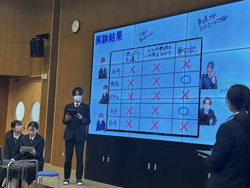

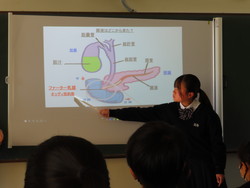

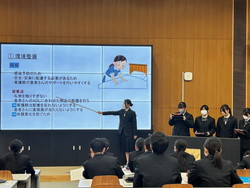

生徒が挙げたテーマは「寝る前のスマホ使用の影響」、「湿布を貼替えるタイミング」、「夢の内容はコントロールできるか」、「目覚めやすいアラーム音」、「冷たいものを食べると頭が痛くなる原因と予防策」、「絆創膏を貼替えるタイミング」「汚れを落とす効果的な手洗いの時間と温度」、「浮腫を改善する最善の方法」であった。テーマに応じた仮説の立て方や検証方法においては、独創性の低さや考えの浅さが目立ったが、発表に関しては、視覚的に興味を引くスライド作成や発表方法の工夫があり、これまでの経験で得たプレゼンテーション力が活かされ効果的であった。

今回の取組・発表は、既存の知識や情報の再確認と個別性の再認識に終わり、多くの課題が残ったが、生徒の感想からは、新しい発見や楽しさを得られたことがわかった。また、自分たちの価値観や既存の情報への依存に気づいた生徒もおり、取組が新たな価値創造へのきっかけ作りになったと考えられた。このような経験の積み重ねが、より良い看護を考える力に変化・成長していくと感じられる時間となった。

[生徒の感想]

・考察時に、普段何気なく起こっている現象と、今まで授業で学んだことがつながっていくことが面白かった。

・自分たちの常識に基づき考えを深めていた。本当にその情報が正しいのか、疑いながら実施する必要があった。

・夢はコントロールできないという結論に至ったが、夢の内容はどのように決まるのだろうかというような新しい疑問が生まれ、視野が広がっていく感じがした。

・今回の取組によって、気になることや疑問に思うことが増えるようになった。