昨年度、県内で初めて実施した「建設系企業魅力出前講座」を、今年度は「地元建設企業 魅力出前講座」と名称を新たにして開講しました。この講座は生徒たちに建設業の魅力や企業の取り組みについて理解を深めさせること、また業界で活躍しているOB・OGに現在勤めている企業・業界・自身の仕事内容などについて話を伺うことを目的としています。

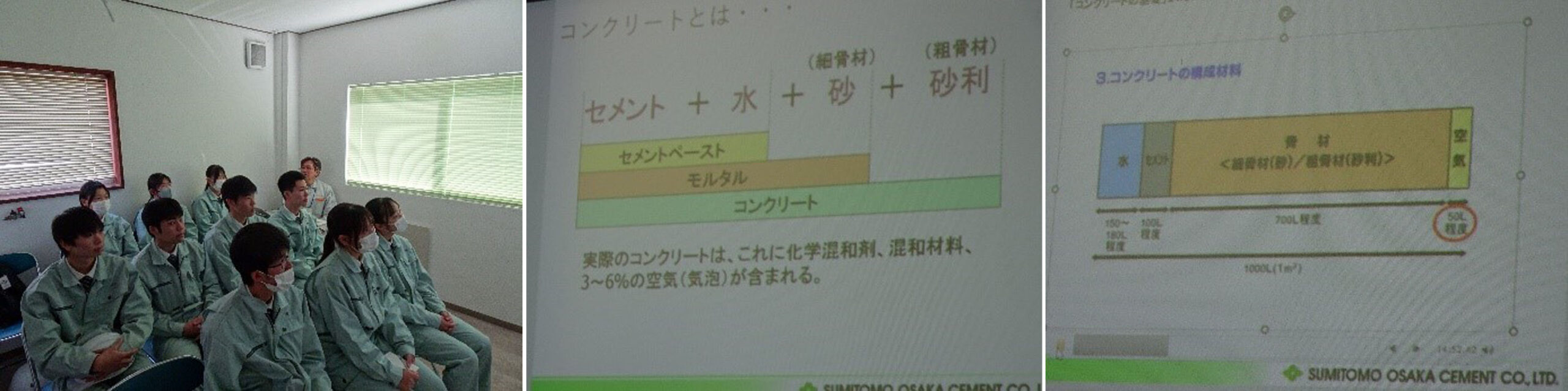

今年度は3年生だけでなく2年生も参加し、参加企業も昨年より4社増えた12社に来校していただきました。この講座は資料や映像を使った対話型の形式とし、生徒たちは一企業20分間の説明を4社聞く流れとしています。沢山のOB、OGが来校し、元気な姿を見せてくれただけでなく、現在の仕事内容について熱く語ってくれました。

教員では説明できない建設業の深い領域を、企業の皆さんや先輩たちが丁寧に説明してくださり、参加した生徒たちから「すごく良い話を聞くことができました」「進路について改めて考えたいと思います」「建設業のイメージが変わりました」などの声を聞くことができ、とても良い講座になったのではないかと思います。

来年度は生徒だけでなく、保護者も参加できる出前講座を開講したいと考えています。本校のスローガンである「まちを支える人づくり~スペシャリストへの道」を掲げ、建設業界で活躍する生徒を育てていきたいと思います。

▼生徒の感想▼

今年度は3年生だけでなく2年生も参加し、12社に来校していただきました。企業さんに質問、講義を聞き将来のことについて真剣に考えました。2年生3年生とも将来の選択肢が広がることについて良い機会だったと思います。来年も私たちの進路実現に向けて実施していただけたら良いなと思います。 (2年生広報委員)