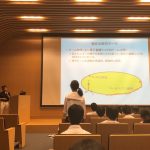

課題研究の中間発表が行われ、2年生理数科の生徒が現在行っている研究の途中経過や、これまでの成果、今後の課題等をポスター発表しました。発表6分、質疑応答5分で、お互いの研究について発表や質問をしあいました。

途中からは1年生理数科と3年生理数科の生徒も発表を見に来てくれ、少し緊張しながらもどの班も堂々とした発表でした。

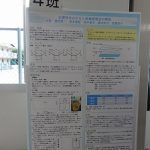

各班の中間発表の研究テーマは以下の通りです。

- 1班「ミュージカルソウの曲げ方と音の振動数の関係」

- 2班「曲面振動板による音の聞こえやすさ向上のメカニズム解明」

- 3班「寒天を用いた新しい素材の開発」

- 4班「災害時をみすえた単糖類電池の開発」

- 5班「海への溶存鉄供給に貢献する淡水生シアノバクテリア」

- 6班「エダアシクラゲにおける“触手”・“傘部”の再生観察」

- 7班「生態系を考慮した河道掘削法の提案」

- 8班「高砂海浜公園におけるグリーンタイドの原因の解明」