~人生のダブルヘッダーとは・・・~

78回生には最後の通心(信)になるかもしれませんね。

17歳で発病したベーチェット病により、27歳で失明。

その後、結婚して、子供を産み、盲導犬とともに暮らす奮闘ぶりを綴った作品『べルナのしっぽ』を出版し、後にテレビドラマ化・映画化もされた郡司ななえ氏。

絶望の淵にいた彼女を立ち上がらせたのは、ある評論家が記した一つの言葉でした。

ではどうぞ・・・

~人生のダブルヘッダーとは・・・~

78回生には最後の通心(信)になるかもしれませんね。

17歳で発病したベーチェット病により、27歳で失明。

その後、結婚して、子供を産み、盲導犬とともに暮らす奮闘ぶりを綴った作品『べルナのしっぽ』を出版し、後にテレビドラマ化・映画化もされた郡司ななえ氏。

絶望の淵にいた彼女を立ち上がらせたのは、ある評論家が記した一つの言葉でした。

ではどうぞ・・・

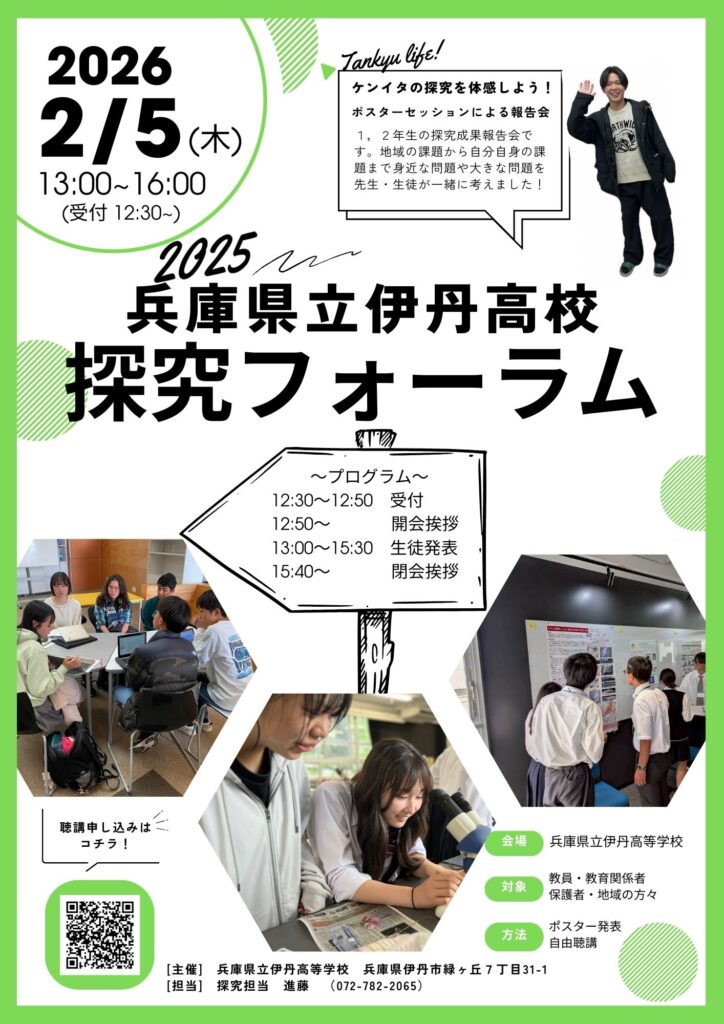

寒さの中にも、少しずつ春の気配が感じられる季節となりました。 地域の皆様、保護者の皆様におかれましては、いつも本校の教育活動を温かく見守ってくださり、ありがとうございます。

さて、本校では生徒たちが自分で問いを立て、考え、答えを探す「総合的な探究の時間」を大切にしています。 このたび、生徒たちが一年間かけて取り組んできた成果を発表する「探究フォーラム」を開催することになりました!

教科書には載っていない「正解のない問い」に対して、生徒たちが悩みながらも自分なりの答えを見つけようと奮闘しました。

当日はポスターセッション形式(ポスターの前で生徒が直接説明するスタイル)で行います。 生徒たちの生の言葉や、ユニークな視点を楽しんでいただければ幸いです。「なるほど!」「面白いね!」といった皆様からのお声が、生徒たちの何よりの励みになります。

準備の都合上、事前の申し込みをお願いしております。 参加をご希望の方は、以下のリンク(Googleフォーム)から入力をお願いいたします。

[👉 参加お申し込みはこちらから]https://forms.gle/fkwafz5W1sGYfMpW9

皆様に気持ちよくご参加いただくため、2点だけお願いがございます。

生徒・教職員一同、皆様にお会いできるのを楽しみにしております!

~やる気を引き出す方法ってあるの?・・・「あります!」~

「高校○年生になったから『やる気』をだして、頑張ろうと思います。」

「頑張ろうと思っていたのに○○○で、『やる気』が落ちてしまった。」

そもそも・・・・『やる気』って出そうと思ったら出せるものなの?

『やる気』が出たときに、いい結果がだせるなら・・・・

『やる気』を自分でコントロールできたら・・・・」って思いませんか?

そこで、今回の通心(信)のタイトル「『やる気』を引き出す方法ってあるの?」です。

では・・・どうぞ!

1月11日、昨年からスタートした伊丹市の中高連携事業(野球教室)が行われました。

伊丹市立高校グランドにおいて、伊丹市立高校と本校野球部の部員が市内4中学の野球部の部員と共に練習し、交流を深めました。

寒空の一日でしたが、練習中に中高生の明るく元気な声が響きました。

この連携事業に参加した中学生が、高校でも一緒に野球をやってくれることを願っています。

~『一』の心に学ぶ~

一という はじめの数に ふみ出す 日なり 今日なり 正しくあらん

これは、九条武子さん(1887年〈明治20年〉~1928年〈昭和3年〉、日本の教育者・歌人、京都女子専門学校(現・京都女子学園、京都女子大学)を設立、1923年の関東大震災で自身も被災するが一命を取りとめ、震災による負傷者・孤児の救援活動(「あそか病院」などの設立)などさまざまな事業を推進した)

の歌です。

では・・・どうぞ

昨年12月、甲南大学を会場として開催されたビブリオバトル兵庫県大会に1年2組池田栄太さんが参加しました。

本人の感想:ビブリオバトルに出て1番良かったことは伝える力が成長したことです。この大会では聴衆の心にどれだけ発表の内容が刺さるかどうかが勝負の決め手でした。私は先生達を相手に何度も自分の発表を行いました。そして何度も原稿を推敲しました。そこで得た発表に関する知識はこれからの高校生活で大いに生きてくると感じました。今回は惜しくも負けてしまいましたが機会があればリベンジをしたいと思います。

兵庫県の姉妹都市であるアメリカのワシントン州へ2025年8月から本校職員が派遣されています。現地の公立高校で勤務をしていて、本校の選択科目や80回生の学年行事で現地からオンライン授業も行っています。

また、ワシントン州シアトルで最大の日本語情報サイト「Jungle City」にコラムを連載しています。日米の教育比較や現地での生活の様子をご覧ください。

こんにちは。いつも本校の活動を温かく見守っていただき、ありがとうございます。

今日は、先日3年生で行われた、ちょっとユニークで熱い特別授業「渾身(こんしん)の110分」の様子をお伝えします!

■ 先生も生徒も、好きなことを語り尽くす!

「渾身の110分」とは、その名の通り、先生が「今、これをみんなに伝えたい!」「これが好きでたまらない!」というテーマについて、たっぷり110分間語り尽くす特別企画です。

教科書も受験勉強も一旦脇に置いて、それぞれの「強み」や「情熱」を爆発させました。

■ まさに「意外性」の連続

当日のラインナップは、見ているだけでワクワクするようなものばかりでした。

・編み物の楽しみ(国語教師)

・現象学~フッサール~(国語教師)

・プロジェクトアドベンチャー(英語教師)

・WEBページを製作しよう(情報教員)

・CDとDVDの凹凸を考える(理科教員)

・モルックに挑戦!(数学教師)

・ゴム弾性と高分子化合物(理科教師)

・アロマテラピー(英語教師)

・文化人類学ッ!(英語教師)

・非暴力を考える(地歴教師)

・顔タイプで知る”似合う”の法則(家庭科教師)

まさに「生徒の、生徒による、生徒のための授業」が実現し、大人顔負けの専門的な授業が繰り広げられました。

■ 教室中が「ワクワク」に包まれました

授業を受けている生徒たちの目はキラキラと輝いていて、真剣そのもの。 普段一緒に過ごしている同級生が先生役として堂々と話す姿はとても新鮮で、あちこちで白熱した議論が巻き起こっていました。

また、先生たちの教科指導とは違う「本気の趣味・特技」に触れ、 「先生にこんな一面があったなんて!」 「知らなかった!めっちゃ楽しい!」 と、驚きと笑顔があふれる最高にエキサイティングな時間となりました。

■ 学びって、こんなに面白い!

今回のイベントを通して、「学校の勉強だけが人生じゃない!」「学び続けるって面白い!」という空気に包まれました。

先生だけでなく、生徒からもクリエイティブな発信ができたこの「渾身の110分(20分)」。 卒業を控えた3年生にとって、きっと忘れられない、未来へのヒントがつまった1日になったと思います。