第二学年国語科「文学国語」の授業の一部の垣間見第三回です。

いよいよ前回作成した脚本を実際にラジオドラマとして収録する回です。

生成AIは万能なわけではなく、人間の手を入れて初めて表に出せる成果物として成り立ちます。生徒は生成AI講座を通じて、あくまで主体は人間、生成AIは副操縦士(Copilot)だということを学習しました。

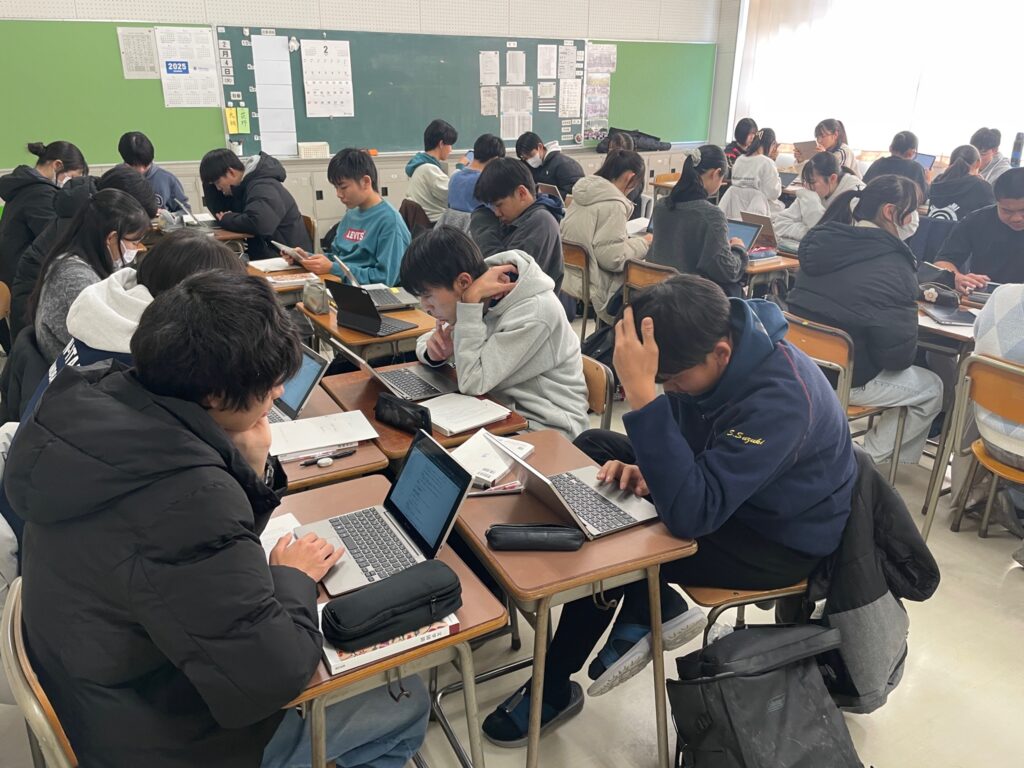

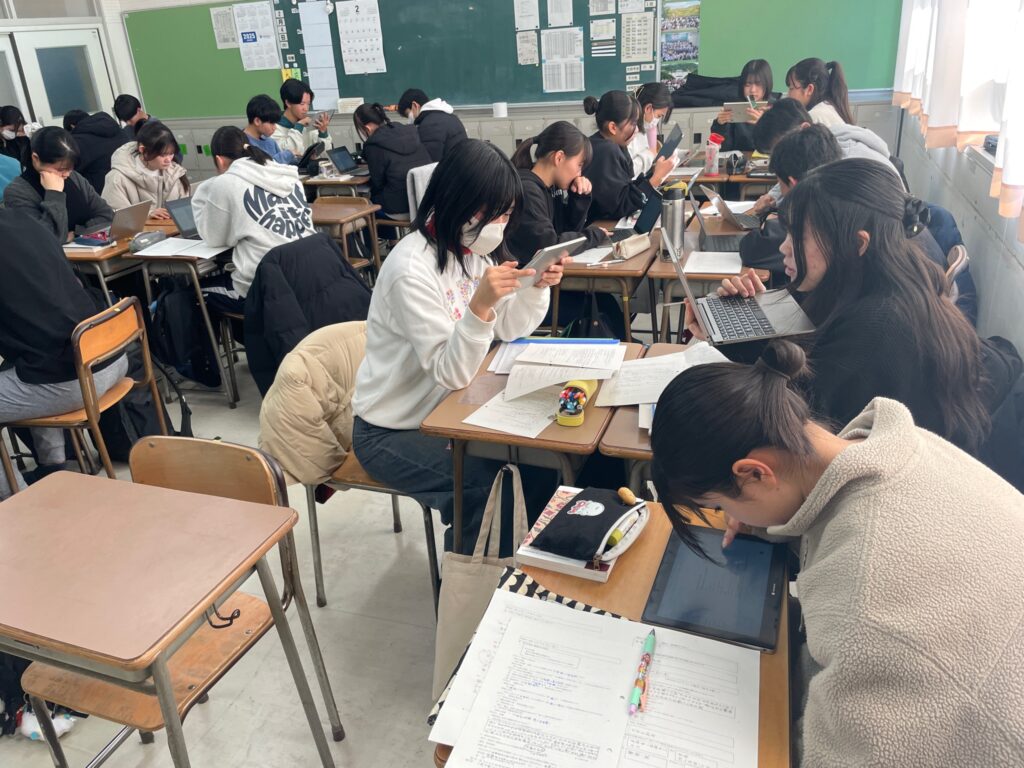

今回の脚本づくりはプロンプトを作って、生成AIに脚本を生成させてはい終わり!ではなく、最低5回の推敲を人間の手で入れて、納得のいく脚本に昇華するよう指示しました。また作成過程のプロンプトおよび脚本をGoogleクラスルームのドキュメントにすべて記録させ、どのような推敲を経て脚本が完成したのかを記録させています。操縦桿を手放さないように脚本作成に取り組ませました。

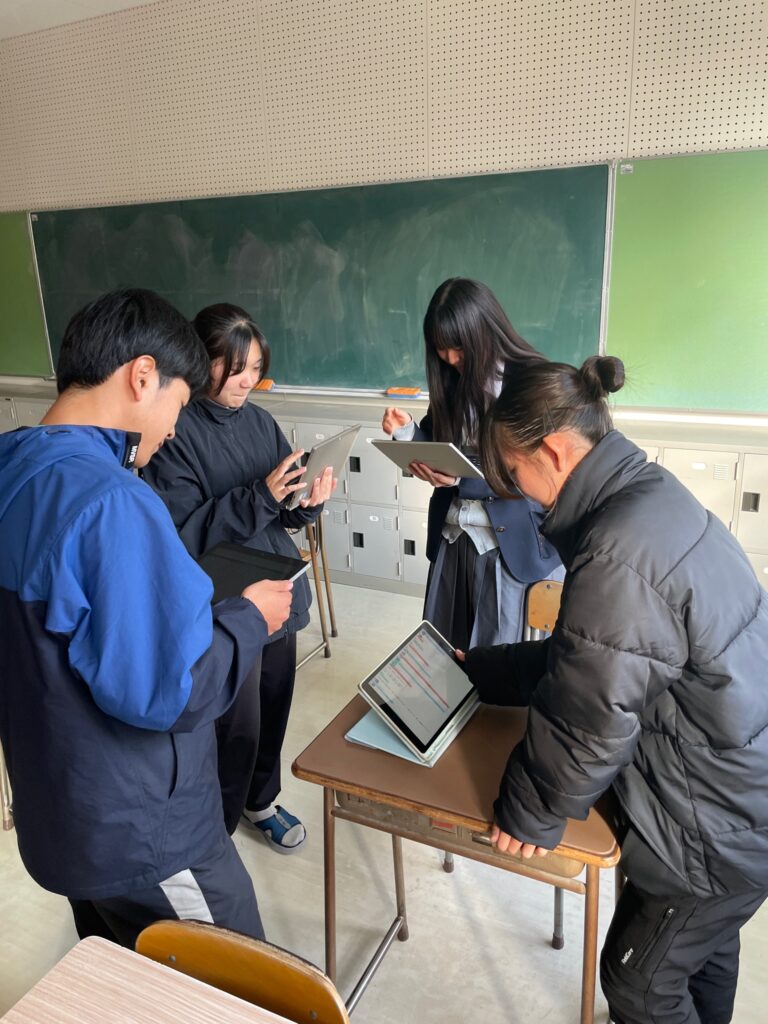

いよいよ個人が作成した脚本をグループで読み合わせ、だれの脚本が優れているか、演じるに堪えうるかを検討、練習し、いよいよ収録です。

ト書きをどのように表現するか、イントネーションやアクセント、声だけで感情を表現するにはどうすれば良いか、各班試行錯誤しながら楽しんで収録を行っていました。

各班にはプロデューサー(プロジェクトリーダー)、脚本家(脚本を作成した責任者、演技全体の統括)、演出家(演技指導)、音響・編集者(動画の編集、BGMや効果音の挿入)を設定し、それぞれが役割を全うします。

物語を表現するのに必要な音源や効果音をネット上から探したり、何度も音声を収録し直したり、表現の背景にある創造するプロセスを班全員で取り組みました。

三学期の授業を終えて、生徒の感想を一部紹介します。生徒たちは生成AIは確かに有効で使い方次第で自分の能力を拡張することはできるが、逆に人間にしかできないことは何かということを考えてくれたように感じます。文学国語という文学を学ぶことで、人間とは何か、という壮大で哲学的なテーマを考えていく、そういった機会になってくれたら嬉しいです。

Q1授業での気づきや発見、感想を書いてください。

いくらAIを使ったとしても自分の納得がいく作品を作るためには人が細かく具体的で明確な指示を出す必要がありとても難しかった。そしてこれからAIがどれだけ発展するかわからないが、今のところAIには人が必要不可欠だと気付いた。

今まで、AIを使う機会はあまりなかったのですが、技術の高さを初めて実感することができました。細かく条件を伝えることで、しっかりと骨組みを作ってくれることに驚きました。また、今回の授業で行ったように、一度だけで満足のいくものにすることは難しいため、脚本だけでなく、より良いものを作るためには何度も繰り返し考えて試すことで、より素晴らしい作品が作れるのだと気づきました。

私は、チャットGPTはAIなので本当に私が言ったことしか実現せず、人間のような応用力はないなと感じました。 私がこうしてほしいと言っても、指摘したその部分にしか反映されず、ほかの部分には反映してくれませんでした。 そして、人間だと間違っている文章や主語述語があっても察してくれたり分の流れで理解してくれるが、AIはしてくれないのだと感じました。 そして、物語の作ることは難しいなと改めて感じました。 私は、大体のあらすじ、キャラ設定を考えただけなのにそれだけですごく時間がかかりました。

今回の授業では、戯曲を初めて読んでその魅力や特性などに気づくことができました。戯曲はほかの文学作品と違い、セリフがメインで構成されています。また、登場人物の背景や性格などが最初に提示されていることによって、物語の内容を理解しやすく、より深く感情移入できました。今回の授業で、戯曲の良さに気づくことができたので、「父帰る」以外の戯曲の作品も読んでみたいと思いました。 その他にも、翻案が意外と身近にもたくさんあるのだなと今回の授業を通して知ることができました。翻案というのは文学だけでなく、何かのアイデアを考えるときなどにも使えると思います。なので、今後のそのような場面では今回の授業で学んだ翻案の仕方を参考にアイデアなどを構築していきたいです。

Q2生成AIを使ってみたうえで、人間の強みや人間にしかできないことはどんなことだと考えますか?

今回生成AIを誓って授業をしてAI のすごさに感銘を受けました。細かい内容の要望もすぐに対応してくれて回転が速いなあと思いました。だけどAI 葉どこかちょっと冷たくて、遠い存在のように感じました。人間の強みは温かみがあることだと思います。声の音程や、動作や表情などからいろいろなことを読み取りうことが出来るのは人間だけではないかと思いました。

生成AIは、自分もとめていたものと違う返答も多く、省略したりすると伝わらないこともあるが、その面で人間は言いたいことをくみ取ったり、それに加えて表情などでも相手に分かりやすく気持ちをつたえたりすることは人間にしかできないことだと考えました。

どの班の発表も面白い内容ではあったが、いまいち構成がどれも同じように感じて、人が作った物語を読むときに感じる、感動、驚嘆、恐怖、喜びといった感情を一切感じませんでした。AIは多くの情報を取り入れてるからこそ逆に同じような物語しか作れないのではないかと私は感じます。人間のどこか一部不足している部分が物語の味になるのだと考えます。

人間らしい繊細な心を表現することは、人間にしかできないのではないかなと思います。翻案を作っていく上で、要求したイメージ通りの戯曲が返ってくることはあまりなくて、自分が表現したいニュアンスなどはなかなか上手く伝わらないなと感じました。また、AIが作る物語はわかりやすいものが多く、みる人によって解釈が変わるようなものは、人間にしか作れないものだと考えます。脚本だけでなく、芸術やエンターテイメントなどについては、人間の豊かな感情があってこそ、人々を魅了するものになるのではないかなと思いました。

人間にしかできないことは、最初の方向性やを決めること目的を決めること、感情の波を表現すること、倫理観を持つことだと思います。 AIは目的に応じて、物語を生成することはできても、その目的を考えることはできません。なので、最初のとっかかりは人間にしか作ることができないのではないかと思いました。 また、感情というのはAIにはないものなので、AIが人の感情を真似してそれっぽいものは作ることができても、真の面白さや感動は、人間の最後の調節やセリフの入れ方などで決定するものだと思いました。よって、感情の波を表現することは人間にしかできないことだと思います。 そして、倫理観を持つことはAIにはできません。設定で、生成を禁止されている言葉などがあるのも人間が定めているからであり、倫理観というものは人間がAIを使う上で注意すべき点の一つだと思います。人間は生成されたものをそのまま受け取るのではなく、人間特有の倫理観で確認する必要があります。 なので、人間にしかできないこと、人間の強みは最初の方向性やを決めること目的を決めること、感情の波を表現すること、倫理観を持つことだと私は思います。 AIは全世界のデータをもとに何かを生成します。しかし、人間はその人が体験したことなどの限られた視点をもとに何かを考えることしかできません。それがAIより劣っているところだと考えることもできますが、AIより優れているところでもあると思います。個々の個性こそが人間の強みです。