ランブータンはマレー語で「髪の毛」。その名の通り、もじゃもじゃのちょっと気色悪い姿ですが、中にはライチに似た実が隠れています。

パカッと皮をむくと白い果実が現れ、その中には大きめの種があります。実だけならばシロップ付けなどにして冷やして食べるとおいしい気がしますが、実物を手にとって食べると、常温のほうがおいしく感じられます。

マレーシアのジョホール州に行った時、コタティンギという街で見かけたマーケットの果物屋台には、日本では見かけない物ばかりが並んでいました。

手前の白っぽいのはドゥクと呼ばれるもの。続いてマンゴスティン、ランブータン、ドリアンと並んでいます。地元の人だけなので値段は格段に安く、ドリアン1ケが100円ちょっとの驚きの値段でした。(1RM=約35円)

元町1番街の果物屋さん(サンワフルーツ)には、時々ドリアンが並んでいます。一度、覗いて値段を比べてみて下さい。大きさの違いはあるものの、値段の大きな開きに経済の仕組みを実感する人もいるはずです。

アルジェリアの敗因は

アルジェリアのW杯が終わった。

試合終了後、Webには以下のような記事が出ていた。

『W杯 アルジェリア「断食」に泣く GKエムボリ、負けてもマンオブザマッチ』

スポーツ報知7月2日(水)配信

決勝トーナメント1回戦 ドイツ2─1アルジェリア(6月30日・ベイラリオ競技場)

(略)アルジェリアはドイツ相手に善戦したが、延長で2点を失い力尽きた。前半はペースを握ったが、イスラム教徒の選手たちは日中は飲食できない「ラマダン(断食月)」中。後半30分を過ぎるとDFハリシェが足をつるなど限界に達していた。(略)

『W杯 断食月…アルジェリア限界、ピッチに倒れ込んだ選手たち』

産経新聞 7月1日(火)配信

(略)だが、体を張った守備と走力に任せた攻撃は、延長に入って限界に達した。先制点を奪われると、ラマダン(断食月)で日中は飲食ができない選手に試合をひっくり返す余力はなかった。「強豪相手に勝てるチャンスがあったのに、2ゴールを許してしまったのは残念」とエムボリ。しかし、大健闘には違いなかった。

この2つの記事を読むと、日本人記者はアルジェリアの敗因は「断食」にあり、と結論づけているかのようだ。

一方、アルジェリアの監督が前日の記者会見で発言したことをイギリスBBCは以下のように伝えている。

『アルジェリア代表ハリルホジッチ監督、ラマダンに関する質問に怒り』

(略)記者会見でも主な話題の1つになったラマダンだが、ハリルホジッチ監督はサッカーにのみ集中していることを強調。そして、ラマダンは「選手のプライベート」であると述べ、質問を投げかける記者に怒りをあらわにした。

「これはプライベートな事柄だ。それに関する質問は、尊敬と倫理が欠如している」、

「チームにイスラム教の選手がいることは初めてではない。私もイスラム教徒だ。する(断食)選手もいるだろう。だから、この質問は終わりにしたい。(会見中に)ラマダンの話はしない。もし質問するのであれば、私は退席する」

人間は、自分の常識から外れるものに対してどう考え、対処してしまうか、というわかりやすい例がここに隠されていると私は思っている。

「日中飲食できない人間=サッカーの試合で負ける」、という公式が当然と考える自分の常識。

その自分の常識から外れてしまうものに対して想像力が働かなければ、「断食をする人間は、普通ではない」という公式から前に進むことはできなくなる。

小さい頃から毎年繰り返しおこなっている断食も、本人にとっては宗教上必要とされる行為であり、1日5回の礼拝が日常であるように、断食もまた日常のひとつでなんら特別なものではない。

自分と違う他者を理解するということは、具体的にはこういうことなのだと思う。

去年の12月。全国高校ラグビー選手権大会に埼玉県立浦和高校が54年ぶりに出場し注目を浴びた。

今年も東大に現役で17名も合格している超進学公立高校の全国大会出場にマスコミも大きく騒いだ。まして、センター試験の3週間前という時期から大会はスタートするのである。

「マスコミの取り上げ方には腹が立つ。ラグビーの試合をするのに学校の偏差値や東大合格者の数なんて全く関係ない」

浦和高校関係者のそんな声がそのときわたしの耳に届いた。

アルジェリア代表監督のことばに、そのときの思いがふと心をよぎった。

杯の重み

6月28日、イスラム教徒(モスリム)にとっての9月、断食の月が始まった。

日の出から日の入りまで、食べたり飲んだりすることのできない業(ごう)の月のスタートである。

イスラム教徒の礼拝は1日5回。いずれもモスク(イスラム寺院)から礼拝への呼びかけ・アッザーンが流れてくる。

「アッラーフ、アクバル(アッラーは偉大なり)・・」と始まるアッザーンは、断食(ラマダン)の期間には、日の出と日の入りの回が「今から食べたらだめ~」、「今から食べてもよーし」の合図になる。

日中、水分を全くとっていないと、「今から食べてもよーし」のタイミングでスイカジュースなんかを飲むと、あっという間に汗腺から大きな汗の粒がプツプツ現れるのを目の当たりにすることになる。

夜の間の食いだめで空腹感はごまかせても、体内の水分量はかなり枯渇しているのがわかる。一方で、日没から日の出までの間は飲食OKなので、夜の食生活は普段よりも豪華なものになり、お祭りにも似た様相を呈しながら賑やかな夜を楽しんでいる。

さて、断食のスタートに合わせるようにしてサッカーW杯はいよいよ決勝トーナメントが始まった。

6月27日、一次リーグ最終戦で初の決勝トーナメント(16強)進出を決めたアフリカの雄アルジェリア。ここは国民の99%がモスリムのイスラム教国である。

対戦国は優勝候補の1つドイツ。決戦の日は、断食が始まって3日目(現地時間)の7月1日(日本時間)。キックオフは現地時刻の午後5時。予定通りゲームが進むと、前半30分を過ぎたあたりが「食べてよーし」のタイミングになる。

「一番つらいのは、水分補給ができないこと。でも、気候がいいから大丈夫。何人かは後からできなかった日数分を行うだろう。僕は体調をみて考えるが、多分すると思う」とアルジェリアのキャプテン・ブゲラはインタビューに答えている。

ピッチ周辺に置かれてあるスクイズボトルから水分補給をしている姿を見て、「おっ、あいつ断食やってないな」とかいいながら、世界中のモスリムがテレビに映るアルジェリアの選手たちに注目することだろう。

ワンタンミースープ

食文化にも多民族国家マレーシアの特徴が見られます。マレー料理、中華料理、インド料理のほか、違う民族同士が融合し創り出した料理なども各種存在しています。

クアラルンプールにはチャイナタウンもインド人街もあり、これがマレー料理だ!、とひとことでは決められないほど様々な料理に出会うことができます。今回はマレーシア料理の紹介、第1回目です。

青年海外協力隊員としてモルディブ共和国で陸上競技の指導をしていたわたしが、マレーシア国際陸上競技大会にモルディブ選手を連れて訪問したのがわたしの初マレーシアでした。かれこれ25年も前の話で、イスラム教国モルディブでの生活も2年が終わろうとするタイミングでした。

そのとき選手村になったのがチャイナタウンの真ん中に位置するマラヤホテル。わたしたちの泊った部屋には窓がなく少々胡散臭さかったのですが、ホテルを一歩外に出るとチャイナタウンにはモルディブにはない猥雑と中華料理がありました。

ローマ字読みできるマレー語表記や漢字で書かれた看板などを出し、野菜や果物、下着や雑貨品など数多くの物を売る屋台が道の両脇にズラリと並んでいるその中に、「Wantan Mee Soup」の文字を発見した時のわたしの喜びがどれほどであったかを想像してもらうのは難しいことだと思います。

モルディブは100%イスラム教の国のため豚肉はありません。とんかつ、かつ丼、カツカレー、生姜焼き、豚しゃぶ、肉じゃが、餃子、豚まん、酢豚などなど、もし2年もの間食べられなかったらどれほど辛いか、また、そのような状況下で、ワンタンミースープの上に鎮座するチャーシューを発見した時の喜びがどれほどのものか想像してみて下さい。(そういわれても・・、というところでしょうが)

宿泊している間、ホテルで出される夕食を食べた後わたしはホテルを出て、モルディブでは決して食べることのできない数々の料理を夜な夜な歩き求めていました。

「食べ物の味はシチュエーションで決まる」、これがわたくしの自論です。

赤い満月

6月13日の満月は特別なものだった。

夏至に近い時期の満月は、太陽が一番高いところを通るのに対し月は低い位置を通過するため、月の色に赤みがかかりハニー・ムーンと呼ばれるということだ。そのうえ今回の月は、その軌道の中でも地球に最も近いところを通るので、満月はいつもより不気味に大きく感じられた。

この月はイスラム教を信じる人々にとってはカウントダウンの月になっている。イスラム暦で年に一度巡ってくる断食月の始まりにつながる月になるのだ。

イスラム暦は太陽(太陽暦)ではなく月の満ち干を見て時を刻む太陰暦のため、私たちが使っている365日のカレンダーとは違う時が流れている。月の動きが時間をコントロールしているのだ。

そのイスラム暦の9番目の月は毎年「断食の月」となる。

断食の月は、日の出から日の入りまでの間、食べたり飲んだりしてはいけない。敬虔なモスリム(イスラム教徒)は、この断食を毎年9月のひと月の間、繰り返しおこなっている。

いま、6月13日の満月が少しずつ欠けていっている。カレンダーの上では20日に半月となり、27日には全て消えることになっている。そして翌日の28日、爪の様な薄い光を放つ月が夜空に浮かぶことになる。

イスラム教ではこれを新しい月(新月)といい、権威ある人物が肉眼で確認して「見えた」、と宣言すると正式に断食始まりの日となる。逆に言うと、降雨や嵐のため肉眼で確認できなければ、始まりが一日ずれるということも起こりうる。科学の時代といわれながらも、肉眼での目視が必要条件になっているのだ。

西暦2014年の6月28日はイスラム暦1435年の9月1日。

世界中のイスラム教徒が一斉に断食を始める日になるはずだ。

マレーシア修学旅行(テリマカシーはありがとうの意)

69回生(現1年生)が2年生になった11月、海外への修学旅行を実施します。

行く先は東南アジアに位置するマレーシアです。

(以下、69回生学年通信「IVY69」から抜粋)

来年11月に実施する69回生の修学旅行先は、東南アジアに位置するマレーシアです。

マレーシアと聞いて、どこ?、どんな人?と初めて地図を見たり、調べたりした人もいることでしょう。この時点ですでに旅は始まっています。

見知らぬ国を歩くとき、一生に一度しか行かないところだろうから、と事前に丁寧に下調べをして行きたくなります。調べながら、まだ見ぬ土地を歩く自分をイメージして気分が少し高揚したり、料理や果物の味を想像してみたりして旅はもうスタートしています。

一方、全く下調べをせず、ただ地図と簡単な荷物だけをもっていく、という旅のスタイルもあります。自分の中に蓄積されている知識や経験だけをアンテナにして、見たもの、食べたもの、そこの人と話したことなどを、自分の感性がどうとらえるのか、を楽しむ旅のスタイルです。ガイドブックに書かれてあった名所だから見て楽しむのではなく、目の前に広がる景色や、出会った人のなにげないことばに心ゆすぶられ、それが記憶として残る旅、といっていいかもしれません。

17歳の旅はもちろん前者の楽しみ方になるのでしょう。しかしながら、ひとりひとりのこれからの時間が、マレーシアでなにかを感じとるオリジナルのアンテナをつくることになるはずです。

夢野台高校でこれからどう過ごし、どんな自分に成熟していくのか。

マレーシアへの旅は、その人しか感じ得ない個性的なものになることでしょう。

八百万の神の国から

あなたはどの宗教を信仰していますか、と尋ねられて、「わたしは(我が家は)○○教です」と答えられる人の割合は夢野台高校ではどれくらいあるでしょう。

たくさんの日本人が、結婚式はキリスト教のチャペルでおこない、お正月は神社でお賽銭を投げ、柏手を打ちます。そして、死んだ時には、我が家は真言宗だからと、般若心教を唱えるお坊さんがやってきて死者を弔います。これを、信仰心厚い外国人が、度を超えた振る舞いだと見たならば、日本人の信仰心には節度がない、と感じることになるのかもしれません。

「千と千尋の神隠し」には、八百万の神(やおよろずのかみ)が出てきます。トイレにも、お米の一粒にも神様が宿っているとする国が日本です。自然と共に暮らし、自然に存在するものを崇拝する気持ちの強かった我々の祖先にとって、イワシの頭も信心からと捉え、節度がないのではなく、自然の前では人間は謙虚にならざるを得ないのだ、という教えから学んできた生きる術だったのでしょう。日本には日本独特の信仰心が根付いているのだと思います。

世界の宗教の割合は信者の数でざっと比較すると、キリスト教33%、イスラム教20%、ヒンドゥー教13%、仏教6%となります。

多民族国家マレーシアを見ると、マレー系の人々=イスラム教、中国系の人々=仏教、インド系の人々=ヒンドゥー教という構図になり、それぞれがきちんとそれぞれの戒律にのっとった生活をしています。イスラム教徒には年に一度断食をする期間があり、ヒンドゥー教徒はインド本国でも禁止されているタイプーサムという奇祭を今も毎年おこなっています。

マレーシアのことを学びながら、あまり普段は気にすることのないこの宗教のことについても少しずつ知識を増やしていきましょう。

将来、職場のデスクの横に座っている同僚がイスラム教徒ってことも起こり得る時代です。

印僑と日本人

「遠い国」(小林紀晴)には、アジア各地のインド人街でのはなしが編みこまれている。

華僑は中国本土以外で生活する中国人を呼ぶ時によく使われるが、「印僑」という言葉をあまり耳にすることはない。(ちなみに日本語変換をしてみても、かきょう(華僑)はすぐに出るが(いんきょう)では一発変換してくれない)

ざっとみて、中国の人口12億、インド10億、日本1億2千万、マレーシア2300万。

こうしてみても面白い並びになるけれど、インド人は東アジアに住む日本人にとっては中国人と比較しても身近さはあまり感じられない。

マレーシアに渡ってきたインド人は南インドからの人達が多く、タミール語がよく話されているとのこと。インドではヒンドウー語がポピュラーな中、マレーシアのインド人たちには、文字も丸くなるタミール語となる。これも不思議なことだ。

自国ではない土地に中国人と似たような境遇でインド人がマレーシアに渡り住み着く歴史を知ると旅での感じ方も少し違ったものになってくる。

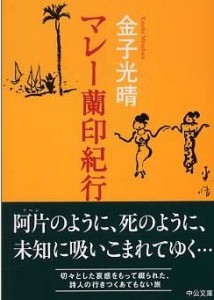

「遠い国」には、昭和初期、放浪する日本人詩人がマレーシアに流れ、どんな時間を過ごし、何を考えていたかということがところどころに描写してある。

「金子光晴」という名前だけは知っていたこの詩人は、中国人とインド人がやってきたマレー半島に同じように流れ着いた日本人、すなわち自分自身のことを書き残している。

小林紀晴は、金子光晴の文庫本「マレー蘭印紀行」を手に、金子が過ごしていたというジョホール州バトウパハの元日本人クラブを訪れる。

しかしながら、幾年もの時間が過ぎ、ようやくたどり着いたその場所で、小林は金子の幻影を見ることはできなかった。

熱帯雨林研究所

体験学習で考えているプログラムも随時紹介していきます。

1つ目は、熱帯雨林研究所(http://www.frim.gov.my/)での体験です。

Forest Research Institute Malaysiaの頭文字をとってFRIM(フリム)といいます。

さて、そのFRIMに関わる問題です。

赤道付近の熱帯雨林では日本でなかなかお目にかかれない風景を見ることができます。

さて、では問題です。これは何でしょう?

これは、森の中でカプールという名前の木々を下から仰ぎ見ている写真です。

隣とぶつかりあった枝や葉っぱが、お互いの領域を邪魔しないように、自然にこのような形となり、上手に共存しているのです。

こういうものはやはり生で見てみたいものですね。

FRIMでは、熱帯雨林を下からだけではなく、上からも眺めることができます。

この写真では、5mの高さを示していますが、その高さに通路を渡し、熱帯雨林を上から体感できます。

下の写真はその回廊を上空から見ている写真です。