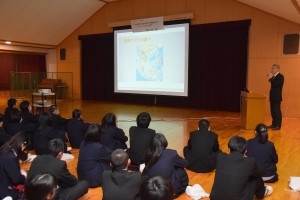

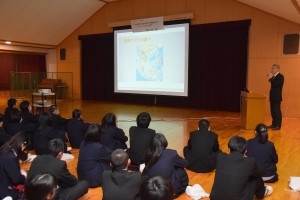

1月20日(火)、第2回マレーシア講演会を行いました。

今回の講師は69回生学年副主任の小倉淳資先生です。

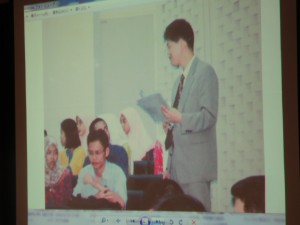

小倉先生は、神戸高校在職中の1998年から2000年までの2年間、マレーシア・クアラルンプールにある国立マラヤ大学で、日本への留学を控えている学生達に化学を教えていました。マレーシアのルックイースト政策(日本・韓国を見習って国を発展させよう)、プミプトラ政策(マレー人優遇政策)の歴史的な流れを受け、日本の国立大学(主に工学部)でマレーシアの若者が学ぶことができるよう計画された日本の国際協力事業に参加したのです。

写真の中の学生達の目は優しく輝いていました。

マレーシアの大学生が日本語で理科や数学を学ぶ姿を自分の目で見た時、私達は一体何を感じるのでしょうか。小倉先生があんな眼をしたマレーシアの若者たちと過ごした2年の時間を想像した時、「百聞は一見に如かず」なんだろうなと思わずにはいられません。そして、未知なるものへの好奇心が益々ふくらみました。

神戸高校で勤務していた時に回ってきた一枚の応募用紙に、自分の中の何かが反応し、クアラルンプールまで行きついてしまいました、と小倉先生は講演の最後で話をしていました。

「その時の自分の判断は間違っていなかった。チャンスは目の前をいつも漂っているけれど、そこに手を伸ばすのは自分の意思。これからの人生でチャンスだと感じ、そこに思わず手を伸ばしてしまう何かをマレーシアの修学旅行で掴んで欲しい」、という生徒たちへのメッセージが小倉先生の話の根底には流れていた気がしています。

いつのまにか日本を外から見ている自分がいたことについても話をされていました。

外国に出ることは、逆に日本のこと、自分自身のことを見つめることにもなる、と。

なんだか不思議な感覚なのでピンと来ないかもしれませんね。

講演の最初に流れたFM COCOLOのラーマンさんのマレー語は、今の私達には全く聞きとることができませんでした。