6月28日、イスラム教徒(モスリム)にとっての9月、断食の月が始まった。

日の出から日の入りまで、食べたり飲んだりすることのできない業(ごう)の月のスタートである。

イスラム教徒の礼拝は1日5回。いずれもモスク(イスラム寺院)から礼拝への呼びかけ・アッザーンが流れてくる。

「アッラーフ、アクバル(アッラーは偉大なり)・・」と始まるアッザーンは、断食(ラマダン)の期間には、日の出と日の入りの回が「今から食べたらだめ~」、「今から食べてもよーし」の合図になる。

日中、水分を全くとっていないと、「今から食べてもよーし」のタイミングでスイカジュースなんかを飲むと、あっという間に汗腺から大きな汗の粒がプツプツ現れるのを目の当たりにすることになる。

夜の間の食いだめで空腹感はごまかせても、体内の水分量はかなり枯渇しているのがわかる。一方で、日没から日の出までの間は飲食OKなので、夜の食生活は普段よりも豪華なものになり、お祭りにも似た様相を呈しながら賑やかな夜を楽しんでいる。

さて、断食のスタートに合わせるようにしてサッカーW杯はいよいよ決勝トーナメントが始まった。

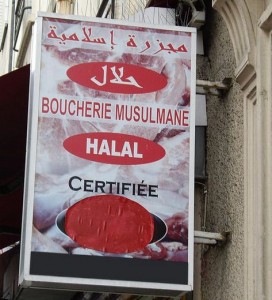

6月27日、一次リーグ最終戦で初の決勝トーナメント(16強)進出を決めたアフリカの雄アルジェリア。ここは国民の99%がモスリムのイスラム教国である。

対戦国は優勝候補の1つドイツ。決戦の日は、断食が始まって3日目(現地時間)の7月1日(日本時間)。キックオフは現地時刻の午後5時。予定通りゲームが進むと、前半30分を過ぎたあたりが「食べてよーし」のタイミングになる。

「一番つらいのは、水分補給ができないこと。でも、気候がいいから大丈夫。何人かは後からできなかった日数分を行うだろう。僕は体調をみて考えるが、多分すると思う」とアルジェリアのキャプテン・ブゲラはインタビューに答えている。

ピッチ周辺に置かれてあるスクイズボトルから水分補給をしている姿を見て、「おっ、あいつ断食やってないな」とかいいながら、世界中のモスリムがテレビに映るアルジェリアの選手たちに注目することだろう。