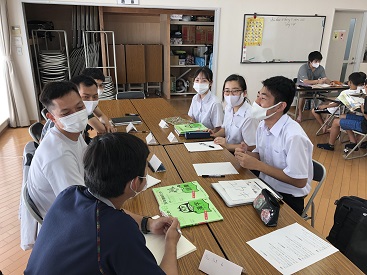

創造科学科4期生(2年生)観光データ班の3名が、研究テーマについて相談するため、兵庫県立大学の神戸商科キャンパスを訪問した。観光データ班は、持続的に観光業を活性化するために、データベースを活用した研究を行う班である。今回は、来年開催されるオリンピックをテーマに、コロナウイルスによる現在の状況でも観光客を維持するにはどうすればよいのかというテーマについて、兵庫県立大学の石橋健助教にアドバイスをいただいた。その中で、たくさんあるデータの中から正しくデータを読み解き、分析結果をわかりやすく伝えることの大切さを教えていただいた。今回の訪問で得たアドバイスを参考に、研究を進めていく。

<生徒感想>

今日は兵庫県立大学でデータについての授業と、私達の研究テーマについてのアドバイスをいただいた。データを用いるにあたって、次の3点が大事だとわかった。

•しっかりデータを見ること

•データの由来や現場を理解すること

•分析結果を理解してもらえるための工夫をする

また、海外のインフルなどのコロナに似た感染病から観光の事例を調べること、比較対象をしっかり定める、日本全体で傾向を見てから地域ごとの解決策を調べてみる、歴代開催地からコロナに似た状況だったところを探し比較する、というようなアドバイスを頂いた。