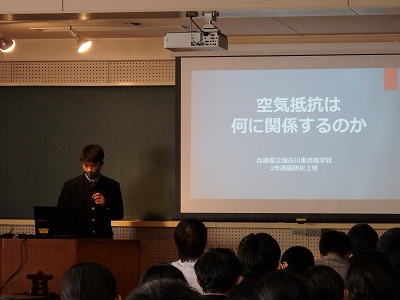

4/22(木)、理数科交流会が行われました。

2年生理数科の司会進行のもと、入学したばかりの1年生理数科の後輩たちに、理数科ならではのカリキュラムや授業内容等の説明をし、まだまだ緊張ぎみの新入生に理数科の魅力を伝えて交流をはかりました。

4/22(木)、理数科交流会が行われました。

2年生理数科の司会進行のもと、入学したばかりの1年生理数科の後輩たちに、理数科ならではのカリキュラムや授業内容等の説明をし、まだまだ緊張ぎみの新入生に理数科の魅力を伝えて交流をはかりました。

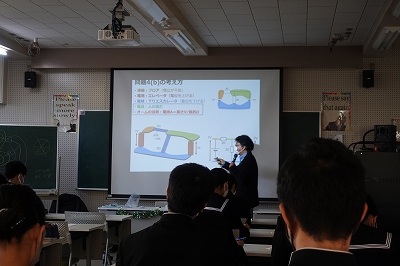

理数科2年 課題研究が始まりました。

理数科の3年間で最も重要な課題研究が始まりました。ガイダンスの後、8班に分かれて早速どのような研究テーマにするのか先生と共に議論をしていました。今年度は新たに他県のSSH校とのオンライン発表会も7月に実施します。知的好奇心を活かして楽しく課題研究に取り組んでください。

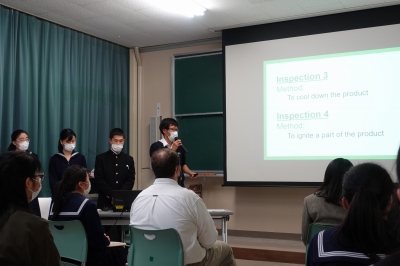

3/19(金)に、令和2年度英語による課題研究発表会(兼「理数英語プレゼンテーション」発表会)が行われ、2年生理数科の生徒が課題研究を英語で発表しました。ALTの先生方、十数名の卒業生TAが発表を見に来て下さり、英語での活発な質疑応答が繰り広げられました。

発表のあとは各研究班で先生方と研究の協議と交流会が行われました。

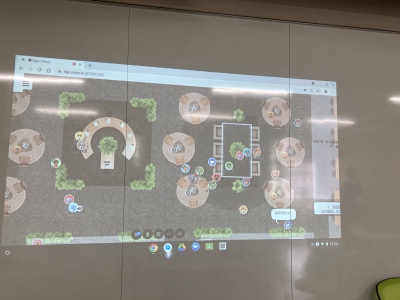

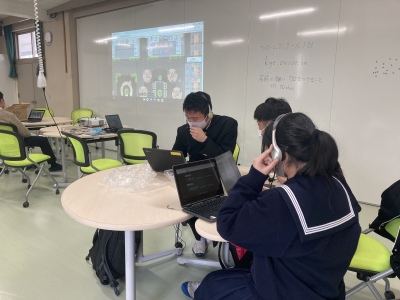

3月9日に姫路西高校と加古川東高校の課題研究合同発表会を実施しました。oViceというヴァーチャル空間内でアバターを移動させて会話できるツールを活用しました。発表会前には、参加者がアバターを動かして会話しながら誕生日順に並ぶというアイスブレイクもできました。このようなことができるのも、oViceならでは。各校3班がお互いに発表しましたが、質問も活発に交わされ、貴重な機会となりました。

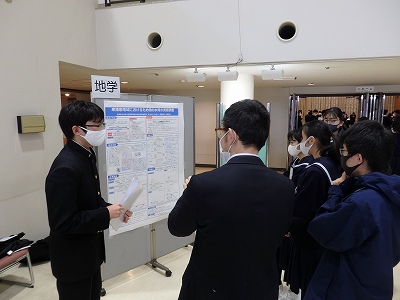

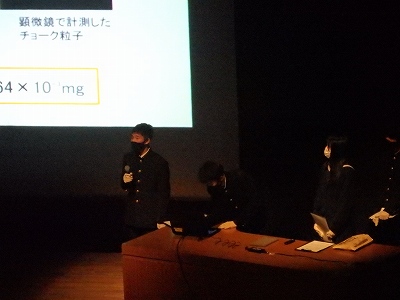

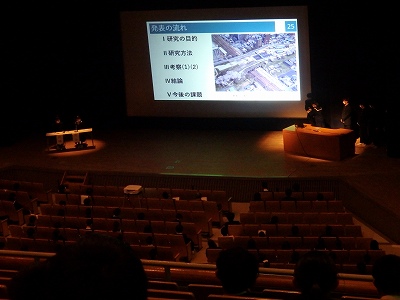

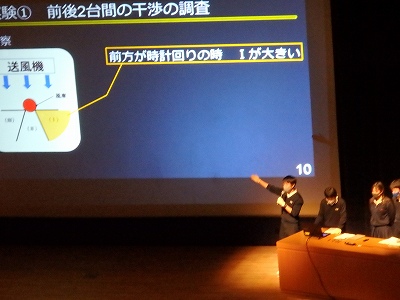

2/3(水)、加古川市民会館において、令和2年度SSH研究発表会が行われました。

12月の探究デーの発表で選ばれた普通科探究Ⅱの2R3班、STEAM特講の地域デザイン班、先日の理数科内発表で選ばれた課題研究1班、2班、8班と自然科学部生物班、地学班が口頭発表を行いました。

また、口頭発表の前に、理数科課題研究班と自然科学部が小ホールやロビーにてポスター発表を行いました。

今年度は新型コロナウイルスの影響で、ポスター発表も大幅に縮小せざるを得なくなりました。保護者の方々にも見に来ていただくことができなくなりましたが、口頭発表の様子はYouTubeでライブ配信されました。

口頭発表のテーマは以下の通りです。

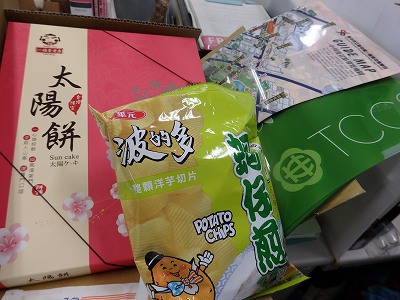

台湾研修で交流する予定だった、台中女子高級中学校からお菓子や学校のオリジナルマスク、クリアファイルなど、うれしいプレゼントが届きました。新型コロナウイルスの影響で直接訪問することができなくなり、オンラインでの発表会やクリスマスパーティーなどで交流を深めてきました。東高の生徒からも日本のお菓子など厳選したプレゼントを送らせていただきました。

1月27日(水)に2年理数科課題研究の理数科内発表会を実施しました。

以上8つの研究の口頭発表を行いました。

生徒・教員の評価の結果、1班、2班、8班が2月3日に加古川市民会館で行うSSH研究発表会での発表に進出しました。

今年度は5月までの休校や、多くの外部発表会が中止やオンライン発表になるなど、例年とは異なる環境下での研究でしたが、どの班もしっかりと質の高い研究をしてくれました。

また、今年度から始めたSTEAM特講で学んだ3Dプリンターやレーザー加工機を活用した実験をする班もありました。今後も、3月に行う英語での課題研究発表会、日本語、英語での論文作成、外部の学会等での発表に向けて研究を続けていきます。

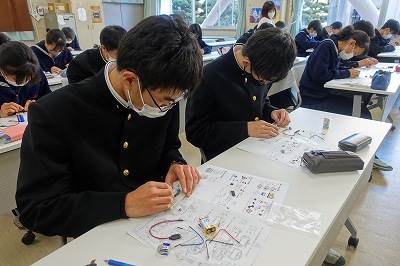

理数科1年の課題研究基礎にて、大阪府立大学の太田先生から電子工作について学びました。電気回路についての講義を受けた後、実際にブレッドボードを使って回路を組み立てました。配線がつながって、センサーによってLEDが点灯する様子に生徒たちも興奮していました。

12月24日に台湾の台中女子高級中学校とのオンライン発表会を行いました。当初は台湾研修として台中を訪れる予定でしたが、昨今の情勢の影響で中止となりました。そこで、オンラインで発表会を実施し、その後にはオンラインでのクリスマスパーティを行いました。発表会では日台双方が自然科学や文化に関する特徴をプレゼンしました。

発表テーマ:

加古川東 ”Japanese Living Things”,”Earthquakes”,”Japanese Endemic Plants That Are Seen in Japanese Anime”,”Cool Japan”

台中女子 ”The relationship between global warming and typhoons”,”Fantasy Ocean”,”Volcanoes in Taiwan”,”Faults”

発表会後には、台湾の生徒から台湾料理の紹介と、本校生徒が企画したクイズ大会で大いに盛り上がり、交流をしました。日台間の往来が再開された際には、ぜひとも台湾を訪れて再会してほしいものです。

本年度の台湾研修は新型コロナの影響で残念ながら直接訪問しての交流ができませんでしたが、代わりにこれまで実施していなかったオンラインでの交流を始める機会ともなりました。来年度以降の台湾研修では、オンラインでの事前交流を継続することで、実際に訪問して交流する際により大きな成果にできるようにしたいと考えています。

72回生理数科卒業生で京都大学工学部在学中の椋本暖さんが、日本最大級のハードウェアコンテストのGUGEN2020で、東芝デバイス&ストレージ賞を受賞しました。

椋本さんは在学中に電子工作のコンテストへ挑戦し教室で実用化したり、課題研究で日本物理学会Jr.セッションで奨励賞を受賞するなどの活躍をみせると共に、今年度のSTEAM特講や課題研究ではTAとして後輩たちに指導をしてくれました。

GUGEN2020では「体内時計リセット君」を大学の仲間と共に開発し評価されました。本作品の作成には本校の3Dプリンターも活用してくれています。下記のリンクから受賞作品をぜひとも見てください。動画中で加古川東高校のジャージを着ているのが椋本さんです。https://gugen.jp/entry2020/2020-070