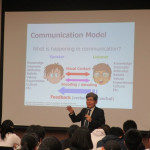

本校同窓会館ゆ~かり館において、普通科グローバルリサーチⅠ受講者(1年)と創造科学科4期生(1年)を対象に、神戸市外国語大学教授の野村和宏氏をお招きし講義を行って頂いた。内容はプレゼンテーションの技法やスピーチをする上での注意点などについて、オールイングリッシュで講義をして頂いた。また、講義の合間に即興スピーチの実践やグループワークも行った。

〈生徒感想〉

私は今回の授業で1番大切で実際に使ってみようと思ったことは「口に出して練習すること」です。これから私たちが生きていく時代は英語のスキルが本当に重要になってきます。教授が「英語はスポーツだ!」と言われるように、どんどん口に出して英語を勉強することで覚えられるというのは、日頃から自分たちが英語の小テストの前にみんな自然と必死に口に出しながら単語を覚えている姿からも「口に出しながら」ということの効果が分かります。そのように私も教授のように毎日朝アルファベットの発音を練習するなど日頃から簡単にできることから自分の単語スキルアップのために実際にやってみようと思います。

自分はみんなの前に立って話すのが苦手な性格なのだと思っていたけれど。「コツさえつかめばスピーチはできる」という言葉に自信をもらった。3人グループでの即興スピーチは、即興で英語に変換していくのに時間がかかって、うまく言葉をつなげないかなと思っていたけれど、身近なテーマだったので話しやすかった。そしてそれも自信につながった。今日たくさんのスピーチのコツを教わり、とても身のある話を聞けた感じがする。中でも印象に残ったのは「原稿を見て、ひとかたまりを覚えてから顔を上げて話す」ということだ。オバマさんのスピーチ動画を見て、言葉を途切れさせても、ゆっくり目を見て話すことで「語りかける」ようにスピーチをすることができるんだなと感じた。また「学校の授業を受けるだけでなく、練習しないと話せるようにならない」という言葉にとても共感した。しかし、逆に授業でやるようなスピーキング以外の内容、特に決まった表現などをしっかり覚えていないとスピーキングも伸びないのだろうとも思った。今回の授業で苦手意識のあったスピーキングができそうな気がしてきたので、少しずつ練習してみたい。

プレゼンテーションの技法だけでなく、会話の大切さ、何事も反復する練習の大切さを教えていただきました。これらのことは当たり前のことなのかもしれません。しかし、当たり前のことであればあるほど、毎日のようにすることって難しいことであると思います。教えていただいた自分のことでいっぱいになっていて、相手のことを考えていなかったことに、今回の話を聞いて強く感じました。私は今までずっとひとりよがりのプレゼンテーションをしていたのだと思います。プレゼンテーションで最も大切なのは「相手のことを考えて作り、話すこと」今回そのことを深く学びました。これからどんどんプレゼンをする機会が増えるでしょう。その時、自己満足のプレゼンではなく、相手をひきつけられるようなプレゼンができるよう、今回聞いたことをしっかり心にとめて生活します。

今までの授業とは違い、英語での授業だったので理解できるか不安だったけど、日本語の補足がところどころ入って、また、野村先生が比較的簡単な英語で重要な部分は強調して言ってくれたので、十分理解できた。授業を受け終わった今考えれば、それこそ、プレゼンテーションとスピーチの力があるということなのだろうと後になって実感した。私も先生のようにスラスラと英語が出てくるかっこいい人物になるために、音読を怪しまれないくらいの音量で続けていこうと思います。

ぼくはあまりスピーチが好きではなかったので、このテーマを見た時にとても興味を持ちました。初めのうちは、日本語のスピーチでも気を付けなければならないことを言っていただいていましたが、例を見たり、先生の口の使い方を見ていたりすると、日本語と英語はかなり違う物だと感じました。スピーチをする時に気を付けることはあまり大差ないのですが、アクセントの仕方やジェスチャーなど、あまり自分で気をつけていなかったことも教えていただいてどんどん自分の頭で吸収できました。発音のトレーニングなど実用的なものも教えていただけたので、毎日やってみたいなと思いました。

今まで基礎Bの発表会などでは、かなり原稿をしっかり書いて、それを暗記して、たまに前を見るといった発表をしていました。だいたいの内容は把握していても、その原稿通りに読まないと、不安になってしまう、原稿がないと落ち着けないような発表になっていました。ですが、今まで自分がやっていたことは、聞き手に対して「伝えよう」とする気持ちがない、または、思っていても伝わらないような発表だったのではないかと気づきました。今後は、原稿があっても、それに頼りすぎず、自分の言葉で相手に「伝える」ことを意識して、発表をしていきたいです。正直、目の前に原稿があると、ついつい見すぎてしまうのでは…と思ってしまっているところもありますが、『声を出すときは前を見る⇄間に下見て、一かたまり覚える』という教わったポイントを練習しようと思います。そして今までのような『原稿読む』でも『原稿丸暗記』でもないプレゼンを身につけたいです。

使ってみたいと思ったのが、主題に対する意見を述べた後にとりあえず理由を何個も言っておいて、なかったら「忘れた」という方法で、私はいつも、とりあえず思いついた理由を言って、ぐちゃぐちゃになってしまうことが多いので、はじめにこのようなことを言って、相手にアドリブでも自分の意見が整っていてすごいと思われるようにしたい。また、先生の英語練習法には驚いた。初めの「ABC・・・」や数字を数えるものは、ゆっくり言う練習もしているのは私もできることだし、早口で言うのもぜひやってできるようにしたい。また、「スピーチの仕方」について教えていただいたが、私はとても緊張するタイプなので、より覚えることの重要性を感じた。よく原稿をずっと見てしまって棒読みになっていて、それは練習不足であると思うので、RREでできるだけ覚えて挑めるようにしたい。

私は模擬国連で行うためにスピーチの練習をしていたので、改めてスピーチやプレゼンテーションの仕方を知ることができました。日本語でも英語でもどちらにも共通することですが、自分の伝えたいことを簡潔かつ丁寧に聴衆の方に語りかけるには、過不足なく適切なデータを集めることが大切だと感じました。RREや創造基礎Bでのプレゼンテーションを何度か行いましたが、そのときできなかったことを今回の講義で学んだことを活かして、自然科学の発表は自分で納得のいくように行いたい。

一番最初の方がおっしゃっていた、易しくなるまではあらゆることは難しいけど、少し基礎を学ぶと上達できるという話が印象的だった。また、安倍首相のスピーチの悪い点で出てきた、reading ≠ speech というのもなるほどと思った。Sports、Music、Englishすべて練習・身体感覚が大切だと学べた。彼の朝練メニュー、すごくおもしろそうだったので、私も機会があれば試してみたい。オバマさんの広島のスピーチが印象に残った。「先に話すことを頭に入れて話す」という発想がなかったので、実践したい。あと、グラフの作り方で、合計して100%になる場合は円グラフ、推移を表す場合は棒グラフというのには納得した。また、立ち方がダメな人がいるというのは無意識だということで、私もそうなっているかもしれないので気をつけたい。即興のスピーチの時はanyway ~ is ~、Thank youで終わること、言うことを決めていなくても There are three reasonsということなども実践してみたい。

私が今日初めて知ったのが“Impromptu”です。実際にやってみると、私は全然何も言えなくて、何を言っていいかもわかりませんでした。そんな状態では、英語にする以前の問題だと思いました。自分が何かを伝えようと思う気持ちが弱いのかなと思いました。プレゼンテーションにおける発表も、そのような精神がないとできないなと思います。一番身になったのは、口頭発表能力の練習です。私も朝の駅までの道は10分ぐらいなので、その時間を有効活用して、自信をつけたいです。基本的なことを大事にしていけば、先生のように話せるようになるのかと期待します。先生の話し方は、言いたいことがはっきりしていて聞き取りやすかったです。全部簡単な英語で話してくださったのかと思いました。私たちの中でする発表も、わかりやすい簡単な英語でしないと伝わらないだろうと感じるので、原稿を見直していきたいです。ジェスチャーも使って、伝わるプレゼンを目指したいです。基礎的なことから始めて、英語がスラスラ出てくるようになりたいと思いました。