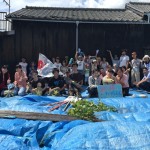

佐用町石井地区において、未来創造コース2期生の生徒6名が、「石井地区地方創生フィールドワーク」というテーマで、芋掘りボランティアと限界集落訪問を行いました。石井地区には、総合科学類型4期生のころからお世話になっており、今回は石井地域収穫祭イベントのお誘いを受け、参加したものです。以下は生徒の感想です。

今日は佐用町の石井地区に伺いました。そこで、お芋掘り体験と限界集落にフィールドワークに行きました。お芋掘りでは最初に行った鎌で土を柔らかくするのが大変でした。鎌が重いのと土が固いのとでなかなか深く掘ることが出来ませんでした。でも小さい子が掘るには土が固いと掘れないので最初にするこの動作はとても大切だそうです。実際、小さい子と一緒にお芋掘りをした時そのことが身をもって分かりました。お芋が掘れた時のとても嬉しそうな顔が印象に残っています。「家に帰ってさつまいもケーキにする」と楽しそうに言っていたので自分で掘ったお芋を食べることができるのは嬉しいことだなと思いました。限界集落に行って驚いたことは8年間も人が住んでいない場所があるということです。川の音しか聞こえないという状況で、8年前で時間が止まってしまっていました。人が住んでいない家の1つを見学させていただき、余りの無人感に驚きました。そこでは、囲炉裏や五右衛門風呂、二層式洗濯機など社会の教科書で見るようなものが沢山あり新鮮でした。佐用町には人が少ないですが、私たちが住んでいるところには無い面白いものが沢山あり本当に楽しかったです。また、地域の人もすごく親切で丁寧に説明して下さいました。今日おっしゃっていた紙すき体験もしてみたいですし、是非また訪れたいです。

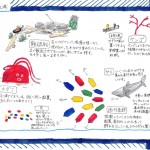

佐用町に関しては、何年か前の水害、ひまわりなどとあまり印象がありませんでした。しかし、今日地元の人と交流して感じたことがたくさんありました。まず、石井地域の人はフレンドリーで優しい。お芋堀りをしたときに、仲良く会話をしたり、協力しあっているのをみて温かいまちだなぁと思いました。また、自然と共に生きているのを感じました。道端になっている果実をそのまま食べるなんてことはありません。それに、川のせせらぎが聞こえてくることもありません。空気も水も澄んでいました。地域の人は自然に合わせた生活をしていて、うらやましいなぁと思いました。そして、地域の人が地域のよさを知っている。石井地域のことについて話してくださった際、紙すきについての熱量がとても大きくて、住んでいるまちが好きなことが伝わってきました。また紙すき体験もしてみたいと思ったし、また佐用町で何かをしたいという気持ちが強くなりました。今回行ってみて、限界集落と言われていますが限界とは誰が決めたのかなぁと疑問になってしまいました。人が少なくても、少子高齢化が進んでいても、空き家が多くても、可能性は秘められていると感じました。地域の人たちの絆が強いということが石井地域の魅力だと思います。それをもっともっと他の人に知ってほしい、広めたい、石井地域の人のためになりたいと思いました。次の紙すき体験のために、押し葉・押し花をきちんと用意しておきます。

芋ほりでは、鎌を使うという普段出来ない事が出来た上に、地域の人と交流も行えたという事は、素晴らしい体験だったと思います。佐用町に行く前は、人はほとんどおらず、マイナスのイメージが強かったです。しかし、芋ほりを行う内に、自分が思っているよりも子供が多く、地域の人も明るいという事が分かりました。フィールドワークでは、地域の雰囲気を知る事が出来ました。8年前に人が住まなくなった家では、五右衛門風呂や二層式洗濯機、囲炉裏など今まで教科書でしか見た事の無かった物を沢山見られたので、良かったです。また、昔は木を電柱にしていて、その余りを橋にしていたという事を聞いて、昔の人の知恵に驚かされました。私達の創造の班では、商店街の活性化について活動を行っています。 今回佐用町に行き、地域の特徴である「自然」を利用して少子化を解決しようとしている事が感じました。その事を商店街にも生かし、その商店街特有の物事を全面に押し出したイベントを行いたいと思いました。

初めにさつま芋掘りのボランティアに行きました。人口が少ないと言われているこのまちでも子供から大人まで約40組の人が参加していました。私は、小さい子のサポートをしていましたが、子供のなかにも大胆に抜く子から埋まっているさつまいもを見つけて、地道に掘っている子がいて、違いを見ることができました。当たり前かもしれませんが、どんな子でもさつまいもを掘った時には、笑顔で喜んでいました。またその姿を見た保護者の方もとても嬉しそうして、写真を撮っていました。さつまいもは種類によって大きさが違いました。お昼には、「ゆう・あい・いしい」でご飯を食べました。ここは小学校だったところを使っており、今は合宿場としても使われています。お話によるとこの地域では紙を作る紙すきという作業をすることで有名らしく、それには冬の寒い時期にミツマタという植物を使うそうです。ちなみにこのミツマタは一万円札に含まれているそうです。これにも行ってみたいなと思いました。次に、石井地区の限界集落と言われている若洲という場所に行きました。家は何軒かあるものの、住んでいるのが1軒しかないらしく、人が全然いませんでした。住まれていない家の中には新しい家から廃れていて今にも壊れそうな家がありました。昔に建った家もあったので、中に囲炉裏やかまど、裸電球、旧式の洗濯機、五右衛門風呂など今でも残っているものがありました。人がいないのですごく静かでした。代わりに虫の鳴き声や川のせせらぎなどを聞くことができ、とても新鮮でした。また紙すきで使うミツマタがたくさん生えていました。限界集落に住んでいる人から鹿の角をもらいました。山には、鹿や猪が住んでいるそうです。それから神社に行きました。そこはもう神様がいないらしく、管理されていませんでした。このような限界集落という日本が抱えている問題の1つを自分の目で見ることができました。これはとても貴重な経験です。これからの活動に活かしていきたいです。

さつまいも掘りのボランティアとフィールドワークをするため、石井地区に行きました。石井地区には限界集落やそのなかでも高齢化100%の集落があります。さつまいも掘りには小さい子も来ていて、人が少ないということが想像できませんでした。しかし一歩山の方に行くと、人気がなく、川のせせらぎしか聞こえませんでした。また、7、8年前のままで誰も住んでいない家に行き、その中を見ることもできました。そこには、少し前のドラマや映画でよく見る囲炉裏や古い洗濯機、五右衛門風呂などがありました。自然のなかでゆったりとした時間の流れを感じることができ、とても充実した時間を送ることができました。普段生活しているだけでは、体験することができないことばかりでした。石井地区ならではの良いところにたくさん触れることができ、このことをもっと多くの人に知ってもらいたいと思いました。

今日のフィールドワークでは想像していたこととはとても異なっていて驚くことが多かった。中でも、お芋掘りのときに意外と多くの子供が参加していたことに驚いた。また、本物の限界集落をみると、本当に時間が止まっているように感じた。今、私が住んでいるところでの車の音や少年野球の声が聞こえるのが当たり前だと思っていたが、この限界集落では川の流れる音しか聞こえないのが新鮮でのどかだと思った。たくさんの方と合流できたことも、お芋掘りで最終的には自分たちが一番楽しんでしまったことも、鹿の角を持って帰ることも本当に充実した時間を過ごすことができてよかった。また、紙すきもいってみたい。