吹奏楽部のトップページ(表紙)はこちら

2017/3/26更新

・OB吹奏楽団定期演奏会の記事を掲載しました

・鉄人化祭の記事を掲載しました

第7回高校生鉄人化祭

2017/3/25 若松公園(鉄人広場)

鉄人28号の歌

恋

君の名は

ドント・セイ・ザット・アゲイン

高校生の主張

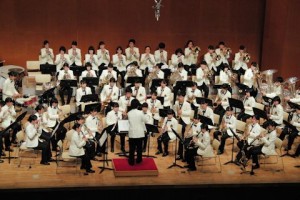

兵庫高校OB吹奏楽団 第29回定期演奏会

2017/3/20 神戸芸術センター芸術劇場

第2部:現役生(合唱)とOB吹奏楽団との合同演奏

風の谷のナウシカ

もののけ姫

千と千尋の神隠し

第3部:現役生による演奏

三つのジャポニスム 真島俊夫作曲

バレエ組曲「中国の不思議な役人」 B.バルトーク作曲

第4部:現役生とOB吹奏楽団との合同演奏

バレエ組曲「シバの女王ベルキス」 O.レスピーギ作曲

ユーカリスティア 藤井敬士作曲

2016年度 アンサンブルコンテスト

今年度も多くのご支援、まことにありがとうございました。

心から感謝申し上げます。

クラリネット八重奏

ラ・セーヌ クラリネット八重奏のための 真島俊夫作曲

2016/12/25 神戸文化ホール(大ホール)

第44回兵庫県アンサンブルコンテスト 第26回神戸地区大会

金賞 市代表 神戸市長賞(最優秀)

2017/1/22 高砂市文化会館

第44回兵庫県アンサンブルコンテスト

金賞

フルート三重奏

碧い月の神話 石毛里佳作曲

2016/12/25 神戸文化ホール(大ホール)

第44回兵庫県アンサンブルコンテスト 第26回神戸地区大会

金賞 市代表

2017/1/22 高砂市文化会館

第44回兵庫県アンサンブルコンテスト

銀賞

第19回アンサンブル交流会

2016/12/18 本校講堂

県立西宮高校、県立明石北高校をお招きして、毎年恒例のアンサンブル交流会を行いました。

パート別交流会の後、講堂で各校のアンサンブルチームが練習の成果を披露しました。

最後に全員による合同演奏を行いました。

合同演奏

ジャパニーズグラフィティXII

第53回芸術鑑賞会

2016/12/15 神戸文化ホール

リハーサル風景

吹奏楽ステージ

三つのジャポニスム 真島俊夫作曲

オリエント急行 P.スパーク作曲

オーケストラステージ

ニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲 ワーグナー作曲

第36回近畿高等学校総合文化祭 吹奏楽部門演奏会

2016/11/13 あましんアルカイックホール

多数の方にご来場いただき、心より感謝申し上げます。

ミュージカル「レ・ミゼラブル」より C.シェーンベルク作曲

ジェラート コン カフェ 真島俊夫作曲

第100回神戸市吹奏楽祭

2016/11/3 神戸文化ホール 大ホール

多数の方にご来場いただき、心より感謝申し上げます。

今回は神戸市立神港高校、神戸市立神港橘高校吹奏楽部と合同演奏をさせていただきました。

オリエント急行 P. スパーク作曲

第21回サマータイムコンサート

2016/8/20 北区民センター すずらんホール

多数の方にご来場いただき、心より感謝申し上げます。

「マーチ・スカイブルー・ドリーム」 矢藤学作曲

バレエ音楽「白鳥の湖」 P.I.チャイコフスキー作曲 保科洋編曲

ドント・セイ・ザット・アゲイン B.シャープ作曲 岩井直溥編曲

2016年度 吹奏楽コンクール

多大なる応援に心から感謝申し上げます。

花組(高校A部門)

課題曲Ⅰ「マーチ・スカイブルー・ドリーム」 矢藤学作曲

バレエ音楽「白鳥の湖」 P.I.チャイコフスキー作曲 保科洋編曲

第63回兵庫県吹奏楽コンクール 第39回神戸地区大会

2016/7/28(木) 神戸文化ホール 大ホール

金賞 市代表

第63回兵庫県吹奏楽コンクール

2016/8/12(金) 尼崎市総合文化センター あましんアルカイックホール

金賞 県代表

・第66回関西吹奏楽コンクール

2016/8/28(日) ロームシアター京都

銅賞

月組(高校N部門)

「コタンの雪」 福島弘和作曲

第63回兵庫県吹奏楽コンクール 第39回神戸地区大会

2016/7/28(木) 神戸文化ホール 大ホール

金賞 市代表 最優秀

第63回兵庫県吹奏楽コンクール

2016/8/9(火) 三田市総合文化センター 郷の音ホール

金賞

雪組(一般部門)

課題曲Ⅰ「マーチ・スカイブルー・ドリーム」 矢藤学作曲

交響曲第1番「巨人」より 第4楽章 G.マーラー作曲 武陽子編曲

第63回兵庫県吹奏楽コンクール

2016/8/14(日) 姫路市文化センター

銀賞

第28回定期演奏会

2016/6/17 神戸文化ホール

平日の夕方にもかかわらず、1,400名を超える皆様にお越しいただきました。

心から感謝申し上げます。

第1部 吹奏楽

セドナ S.ライニキー作曲

コタンの雪 福島弘和作曲

マーキュリー J.ヴァンデルロースト作曲

交響詩「スパルタカス」 J.ヴァンデルロースト作曲

第2部 管弦楽

交響詩「フィンランディア」 J.シベリウス作曲

第3部 合唱

はじまり 木下牧子作曲 工藤直子作詞

兵庫高校校歌 網代栄三作曲 本校国漢科教官作詞

第4部 吹奏楽

フェスティヴァル・ヴァリエーション C.T.スミス作曲

バレエ音楽 「白鳥の湖」 P.I.チャイコフスキー作曲 保科洋編曲

スタジオジブリ アニメメドレー 久石譲・木村弓作曲 挟間美帆編曲

ドント・セイ・ザット・アゲイン B.シャープ作曲 岩井直溥編曲

ユーカリスティア 藤井敬士作曲

文化祭

2016/4/28校内祭 29一般祭

多数のご来場に心から感謝申し上げます。

吹奏楽ステージ

海の見える街 久石 譲作曲

あなたに恋をしてみました 多保 孝一作曲

愛を叫べ 100+作曲

ディズニー・プリンセス・メドレー Alan Menken、Frank Churchill、Mack David、Al Hoffman & Jerry Livingston作曲

ひまわりの約束 秦 基博作曲

チェリー 草野 正宗作曲

Make Her Mine Eric Leese作曲

オーケストラステージ

The Stars Wars Epic – PartⅡ John Williams作曲

新入生歓迎遠足

2016/4/15 須磨海浜公園

毎年恒例の生徒会歌と歓迎演奏です。

今年は快晴の空の下、演奏することができました。

「生徒会歌」 網代栄三作曲

「学園天国」 井上忠夫作曲