2016/8/26更新

・オープンハイスクールの記事を掲載しました

・We Are Sneaker Agesの記事を掲載しました。

ギターアンサンブル部の表紙(トップページ)はこちら

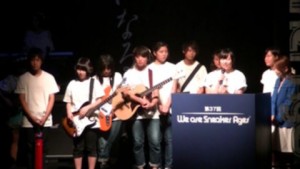

2016/8/20 We Are Sneaker Ages予選会

大阪市の松下IMPホールで第37回We Are Sneaker Ages予選会に参加しました。

健闘しましたが力及ばず、上の大会に駒を進めることはできませんでした。

大きなホールでの演奏はもちろんですが、レベルの高い演奏や応援を直接見られたことは、私たちにとって大変意義のある経験となりました。

皆様の暖かい応援に心から感謝申し上げます。

本校の応援団(中央の黄色のポンポンを持った列です)

全体を撮った画像でも左下に入っています

2016/8/17,18 オープンハイスクール

部活動見学でミニライブを行いました。多くの中学生に見に来ていただき、ありがとうございました。写真は18日の様子です。

2016/7/30 なかざと夏祭り

神戸鈴蘭台高校近くの、中里中公園で行われた「なかざと夏祭り」ステージに出演しました。

たくさんの皆様の応援をいただき、励みになるステージでした。

2016/7/29 神戸甲北高校軽音楽部

第9回定期演奏会

本校は、神戸学院大学付属高校、県立芦屋高校とともに、ゲストステージに出演しました。

2016/7/20 夏ライブ2日目

2016/7/19 夏ライブ1日目

2016/4/28 校内祭

講堂

弦楽部とのコラボレーション

ライブハウス

2016/4/28 武陽祭

ダンス部とのコラボレーション

2016/4/29 一般祭

多数のご来場、心より御礼申し上げます。