11/15(金)に令和元年度SSH講演会が市民会館で行われました。

今回は名古屋大学大学院環境学研究科の山岡耕春教授に「地震の研究、火山の研究」と題して講演していただきました。

地震のしくみから、断層や地震の予知・予測の評価、また火山の溶岩流の動きなどどれも興味深い内容で、質疑応答でもたくさんの質問に答えていただきました。

11/15(金)に令和元年度SSH講演会が市民会館で行われました。

今回は名古屋大学大学院環境学研究科の山岡耕春教授に「地震の研究、火山の研究」と題して講演していただきました。

地震のしくみから、断層や地震の予知・予測の評価、また火山の溶岩流の動きなどどれも興味深い内容で、質疑応答でもたくさんの質問に答えていただきました。

2年生理数科の生徒が現在行っている課題研究の中間発表会が行われました。研究の途中経過や今までの成果、今後の課題等をポスター発表しました。発表6分、質疑応答5分で、お互いの研究について発表や質問をしあいました。

放課後には3年生理数科の先輩たちも発表を見に来てくれ、優しくも鋭い質問が飛び交いましたが、がんばって答えていました。

これから1月の課題研究発表会に向けてさらに研究を深めていきます。

各班の中間発表の研究テーマは以下の通りです。

8/23に理数科2年生が佐用町の大型放射光施設「SPring-8」とX線自由電子レーザー施設「SACLA」の見学に行きました。

最先端の研究内容について講演を聴き、精密な実験設備を間近で見ながら解説をしていただきました。本校卒業生の研究者の方から、研究者になるまでと現在の研究内容についてお話を聞くこともでき、大変有意義な研修となりました。

8/19~8/21の2泊3日で理数科1年生が東京研修を行いました。

東京大学地震研究所や国立研究開発法人物質・材料研究機構、地図と測量の科学館などで研修を行い、最終日は国立科学博物館を見学しました。ホテルでは本校を卒業した東大生の先輩からお話を聞くなど、有意義な3日間となりました。

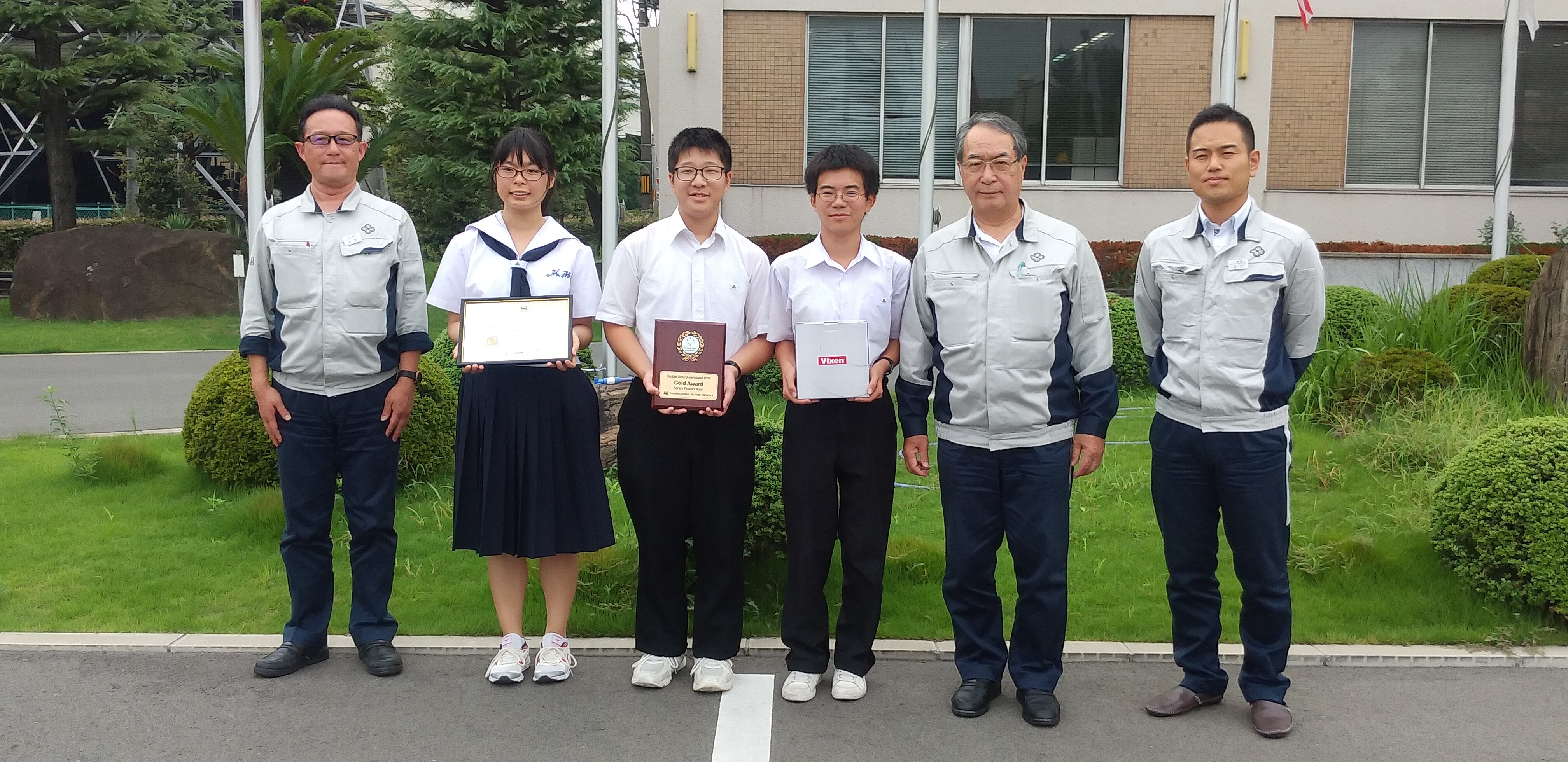

Global Link Queenslandで金賞を受賞した3名が大和工業(株)へ受賞の報告へ伺いました。

オーストラリアで開催されたGlobal Link Queensland(SDGsにおける環境問題についての課題に関する研究や解決のアイデア等を発信するイベント)に参加するにあたり、参加生徒の渡航費用等を大和工業(株)様にご支援いただきました。そのおかげで、3名で素晴らしい発表を披露することができ、見事金賞を受賞することができました。

いただいた表彰状と盾、副賞を手に、大和工業(株)様にお礼とご報告をさせていただきました。

多大なるご支援をありがとうございました。

先日、オーストラリアで開催されたGlobal Link Queensland(SDGsにおける環境問題についての課題に関する研究や解決のアイデア等を発信するイベント)に参加し、見事金賞を受賞した3名の受賞報告が行われました。現地での発表の様子や研究の内容について校長先生に報告、最後に表彰状、盾、副賞でいただいた双眼鏡を手に記念撮影を行いました。

理数科3年課題研究“河道掘削班”が7月30日〜8月3日にオーストラリアで開催されたGlobal Link Queensland(環境問題を中心としたSDGsについてのコンテストイベント)に参加し、ステージでパワーポイントを使用した口頭発表を行い、見事金賞を受賞しました。

研究テーマ:Developing new channel widening plans and an impact evaluation system for channel widening plans

課題研究河道掘削班:理数科3年 窪田航介、幸野七海、福嶋陸斗

オーストラリアでの発表会参加にあたり、大和工業(株)様に多大なるご支援をいただきました。ありがとうございました。

令和元年度理数科・SSH説明会が行われました。

第1部は体育館で、理数科2年生による理数科の授業の説明、理数科3年生による課題研究「外的刺激に対するエダアシクラゲの発生学的応答」の口頭発表、台湾研修参加者による台湾海外研修の報告が行われました。

第2部は教室にて、理数科3年と自然科学部による研究発表、理数科2年生による現在進行中の課題研究の報告が行われました。

第3部は中学生と本校生徒との地区別懇談会が行われ、少人数での座談会でざっくばらんに話し合い、中学生からの質問に実際に理数科入試を経験した先輩方が丁寧に答えていました。

小中学生が高校生と一緒に科学の楽しさに触れてもらおうという事業「オープン・ザ・研究室」が開催されました。

自然科学部地学班と物理班が準備して当日も司会進行し、パックテストによる水質検査や、針金でアメンボを作って表面張力の働きを観察したり、自然科学部の生徒たちと一緒に楽しく実験しました。

科学のおもしろさに触れ、それを大いに楽しむ高校生と交流することで、少しでも科学に興味を持っていただけたらうれしいです。

1年生理数科の「課題研究基礎」の授業で、京都教育大学の村上教授による特別講義が行われました。

「紙コップの不思議」という授業で、湯を入れた紙コップの底の湯気について、グループで仮説検証を行いました。