1年生理数科の「課題研究基礎」の授業で、京都教育大学の村上教授による特別講義が行われました。

「紙コップ底の湯気」について、グループで仮説検証を行いました。自分たちがたてた仮説をどうやって検証していくか、試行錯誤しながら、合間に村上先生からヒントをもらってはお互いの意見をつきあわせ、いろんな器やお湯と格闘していました。

1年生理数科の「課題研究基礎」の授業で、京都教育大学の村上教授による特別講義が行われました。

「紙コップ底の湯気」について、グループで仮説検証を行いました。自分たちがたてた仮説をどうやって検証していくか、試行錯誤しながら、合間に村上先生からヒントをもらってはお互いの意見をつきあわせ、いろんな器やお湯と格闘していました。

理数科の学年間のつながりを作り、1年生に理数科の授業や生活についてのアドバイスをする交流会を行いました。

まずは、1、2年生合同の班を編成して、共にグループ課題に取り組みました。学年の垣根を越えて活発に意見を出し合っていました。理数科で1年間学んだ先輩達の論理的な思考力や、分かりやすく発表する能力を実感してくれたはずです。また何よりも、課題について意見を出し合って議論することがとても楽しいということが分かったはずです。この知的好奇心を大事にして、これからの理数科での活動に取り組んでもらいたいたいです。

次に、出身中学や地域ごとの班を作り、1年生が先輩に何でもざっくばらんに質問ができる座談会を行いました。ここからは、3年生の有志も加わりました。1年生の質問に対し、2、3年生は自身の経験を元にアドバイスを熱く語っていました。

最後に、科学オリンピックなどに挑戦した3年生の先輩の話を聞きました。理数科3年生の話は刺激的で、1年生だけでなく、これから課題研究に取り組む2年生のモチベーションも高まりました。

加古川東高校では、理数科生徒の縦のつながりをより緊密にして、お互いに刺激を与えられる関係を構築する取り組みをこれからも実施していきます。

平成29年度英語による課題研究発表会(兼「理数英語プレゼンテーション」発表会)が行われ、2年生理数科の生徒が英語で課題研究の発表を行いました。他校の先生方や16名のALT(外国語指導助手)も発表を見に来てくださり、英語での質疑応答も活発に行われました。

平成29年度SSH研究発表会が加古川市民会館で行われ、2年生理数科と自然科学部の生徒が研究の成果を発表しました。

小ホールで課題研究の8班、自然科学部の7班の計15班のポスター発表があり、参加者に研究の内容を詳しく説明しました。

大ホールでは、先日のクラス内発表会で選ばれた課題研究3班と、自然科学部2班が口頭発表を行いました。質疑応答も活発に行われ、今後の研究の課題等につながったようです。

口頭発表班の研究テーマは以下のとおりです。

2年生理数科の課題研究クラス内発表会が行われました。

パワーポイントを使って10分間のプレゼンテーションを行いました。その後の質疑応答では次々と手が挙がり、参加した1年生理数科の生徒からも質問が相次ぎました。

今回のクラス内発表で選考された3つの班は、1/30(火)に市民会館で行われるSSH研究発表会で口頭発表を行います。

各課題研究班の研究テーマは以下の通りです。

1年生理数科の授業で、「ロウソクの科学」の再演が行われました。

かがく教育研究所(ファラデーラボ)から講師の先生が来てくださり、150年前のファラデーのクリスマスレクチャーの再現が行われました。ファラデー役のイブ先生はファラデーが話した言葉にできるだけ忠実に全て英語で講演してくれました。生徒達は、ロウソクの幻想的な灯りの中、150年前にタイムスリップした気持ちで熱心に聞き入っていました。

理数科1年のミニ課題研究発表会がありました。

2年生からの本格的な課題研究の実施に向けて、10月から紙や水など身近な素材を用いてミニ課題研究に取り組んだ成果の発表です。

問いを見つけ、仮説をたてて実験で検証し考察する。そして、その結果をポスターにまとめて発表しました。

初体験の「研究」に四苦八苦しながらも班のメンバーで力を合わせて頑張っていました。

発表でも、原稿を丸暗記するのではなく自分の言葉で説明する姿勢が見られました。

また、質疑応答でも、他班の発表に対しても積極的に質問し、発表者も精一杯答えていました。

今回のミニ課題研究で身につけたこと、失敗したことをしっかりと振り返り確認して、来年度や大学進学後の研究に活かしてもらいたいと思います。

ミニ課題研究のテーマは以下の通りです。

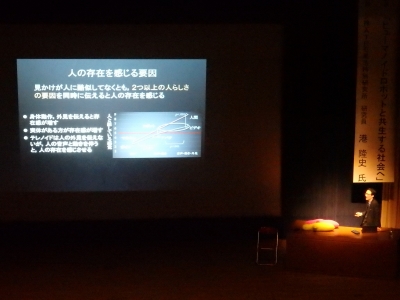

平成29年度SSH講演会が開催されました。

今年度は、(株)ATR石黒浩特別研究所研究員の港隆史先生に、「ヒューマノイドロボットと共生する社会へ」と題して講演をして頂きました。

人間の姿形で人と対話し、情報提供やコミュニケーションの支援をする自律型アンドロイドの開発についてや、実際の取り組みの動画等を見せていただき、驚きと感動の連続でした。

講演の最後には、「知識に対して貪欲であれ」という言葉を贈っていただきました。

講演後の質疑応答では、生徒から次々と手が挙がり、たくさんの質問に答えていただき、大変有意義な講演会となりました。

2017年11月11日(土)~12日(日)に、バンドー神戸青少年科学館で第41回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会が開催され、自然科学部物理班(微小重力チーム・水波チーム)、地学班(珪藻チーム・真砂土チーム)、生物班、化学班が発表しました。

生物班

化学班

物理班水波チームが口頭発表物理部門で優秀賞を受賞(次年度の近畿大会へ出場)、地学班真砂土チームが口頭発表地学部門で優良賞を受賞しました。

水波チーム :研究テーマ「水面波で浮遊物が動くメカニズムの考察」

真砂土チーム:研究テーマ「花崗岩帯での植生による土砂災害抑制効果」

また、物理班微小重力チーム、水波チームと地学班珪藻チーム、真砂土チームがポスター発表 物理部門・地学部門で優秀賞を受賞しました。

11月4日(土)に,京都大学の百周年時計台記念館において,兵庫県立高校の課題研究合同発表会が開催されました。17の高校から111名の高校生と京都大学から5名の先生と32名の大学生が集まり,ポスター発表やグループ討議が活発に行われました。

本校からは課題研究の「風車班」と「防災班」が参加し,大学の先生や大学生と議論を交わし,今後の課題研究に活かすことができる多くの助言をもらうことができました。

.jpg)

.jpg)