3学期もよろしくお願い致します。

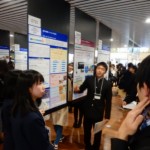

インターナショナルデー

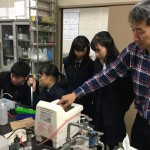

2月7日、神戸大学、関西国際大学、神戸情報大学院大学の留学生を迎えて実施しました。

前半の全体会では、カンボジアとギリシャの高校生活、お祭り・食べ物などの習慣や風習のお話を伺いました。

後半は各クラスに分かれ、ガーナ・モンゴル・中国・タンザニア・フィリピン・台湾のお話を伺ったり、遊びの体験をしました。

(全体会)

(クラス別)

2・3月行事予定

2月

2(土)土曜教室・数学特別授業

7(木)インターナショナルデー(午後)

8(金)全校読書会

9(土)土曜教室

14(木)3限まで授業・大掃除

15(金)推薦入試のため休校・模試(希望者)

26(火)卒業式式場設営・大掃除

28(木)卒業式

3月

1(金)~7(木)学年末考査

7(木)通学路清掃

8(金)人権学習

11(月)大掃除

12(火)~14(木)生徒休業日

15(金)教科書販売・個人写真撮影

18(月)学年集会

19(火)生徒休業日

20(水)球技大会

22(金)終業式・大掃除

カルタ大会

1月24日、カルタ大会を実施しました。各クラス代表の大将戦・副将戦と

一般戦に分かれ、白熱した大会となりました。

結果は以下の通りです。

優勝 6組

2位 8組

3位 5組

カルタ大会(練習)

1月24日のカルタ大会に向けて、LHRを利用してクラスで練習をしました。

句を覚えている人も多く、練習とはいえ、かなり熱の入ったものでした。

1月行事予定

1/8(火)始業式・課題実力考査

1/9(水)課題実力考査・4限から授業

1/17(木)震災追悼行事(黙祷・校長講話)