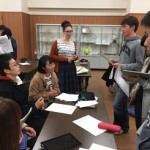

兵庫教育大学において、創造科学科1期生(1年生)38名が兵庫教育大学に留学している外国人留学生と教員研修生10名と英語を用いて交流会を行いました。お互いの自己紹介の後、高校生は「兵庫高校と神戸のまちの紹介」をテーマにパワーポイントを用いたプレゼンテーションを行い、留学生には「自国の所属大学または卒業高校・勤務校の紹介」というテーマで同様にプレゼンテーションをしていただきました。

留学生の出身国は以下の通りです。

カンボジア、フィリピン、メキシコ、ガーナ、ドイツ、台湾、韓国、中国

プレゼンテーションについての質疑応答を行った後、留学生の方々が神戸や兵庫県を観光したときに直面したトラブルについてお話しいただきました。そして、その問題の解決策についてグループディスカッションを行い、その内容を班ごとに発表しました。

最後に振り返りを行いました。

〈生徒の感想〉

Our group talked with a student from Ghana. He was really friendly, so we could speak English without hesitation. Through the discussion, we realize problems for foreign people in Japan. We thought solutions of these problems. Most Japanese people are shy and afraid of speaking English. It’s not a good habit. We have to change this habit and try to speak English. In addition, he told about English for us. He said, “Your presentation was great, so don’t say ‘I’m not good at English.’ Try to speak English every day. You can speak English.” I was impressed. I believe these words and make efforts.

I thought that speaking English was very difficult before. So, I couldn’t answer questions well in the exchange meeting of the first term and the second term, either. However, it was not difficult today. My grammar might be wrong, but were able to try to communicate with a foreign student. When I was able to understand what the foreign student said, I was so glad. Through today’s interexchange, I learned that English is important. I had a very good time.

We had a class to talk with exchange students from Cambodia. First, we presented him about Hyogo High School and Kobe city. After that he presented universities in his country. I think we were able to tell good points of Hyogo High School and Kobe City. Then, we discussed a problem in Japan for foreigner with him. He said that when he came to Japan for the first time, he was so surprised that most Japanese can’t speak English. And he made a mistake because all the letters in the supermarket were not English. We think it is because Japanese don’t have a chance to talk with foreigner in English. So, Japanese high school should give students more chance to use English such as today’s activity. We had a very valuable time today.

As the first and the second exchange meeting, this time, I thought it was difficult for me to discuss in English and understand the foreign student’s presentation. However, I had a good time because I was able to make an effort to tell my opinions in English and we understood a trouble that foreign students experienced when they did a sightseeing. So, we came up with many solutions of the trouble. For example, we should be able to talk English and every station’s guidance must be written in English. I thought that we should solve these problems until Tokyo Olympics.

My group interacted with a student who came from Korea. At first, I was nervous, so I read my manuscript without making eye contact with her. I thought that it was a point for my improvement. So, I need to practice many times. However, I was glad to talk with her with my poor English. She said us “You are Japanese and your mother tongue is not English. So, you may speak wrong English. Foreigners just want to communicate with you regardless of your mistakes.” Hearing these words, I thought I would speak English more positively. Some members in my group could make eye contacts and speak willingly. I want to be like that.

Today, we went to the Hyogo University of Teacher Education to interexchange with International students. It was the third time for us to discuss with them. Through this interexchange, I felt developments of me and our group. In the first exchange meeting in July, we discussed “existence of women”. Then, I couldn’t understand English and ask questions. However, this time I was able to understand English and ask some questions. In addition, it was very interesting to communicate in English. I am not good at speaking English, but I felt that the mind to tell others what I think important. Our group discussed with Tambogon Ricardo Sampilo from Philippines. He said that today’s interexchange is the best we’ve ever had. This word made us very happy. So, I want to learn English more. RRE class was very valuable experience for me.

Today’s interaction with international students is the most interesting for me we have ever had. I introduced about “history of Kobe” and I was able to enjoy my English presentation. Foreign people have troubles while they did a sightseeing. He said that foreign people sometimes take a wrong bus and train because the same station is used by different buses and trains. Also, trains have different speed types. So, they get wrong bus or train. We should make more English signboards and gather people who want to support them. I was able to try to communicate with international student and ask questions. In this interaction, I felt speaking English is interesting for the first time. I don’t want to forget this experience.