2/21(月)14:00、理数科推薦入試の合格発表が行われました。

雪がちらほら舞う中、一足早く40名に春が訪れました。

2/21(月)14:00、理数科推薦入試の合格発表が行われました。

雪がちらほら舞う中、一足早く40名に春が訪れました。

2/3(木)、令和3年度SSH研究発表会が加古川市民会館で行われました。

12月の探究デーの発表で選ばれた普通科探究Ⅱの7S2班、STEAM特講の地域デザイン班、先日の理数科内発表で選ばれた課題研究3班、4班、8班と自然科学部地学班が口頭発表を行いました。

今年度は新型コロナウイルスの影響で、ポスター発表も中止となりロビーにポスターを展示するのみになってしまいました。保護者の方々にも見に来ていただくことができませんでしたが、ホールでの口頭発表の様子はYouTubeでライブ配信されました。

口頭発表のテーマは以下の通りです。

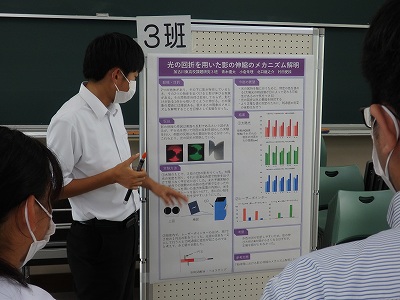

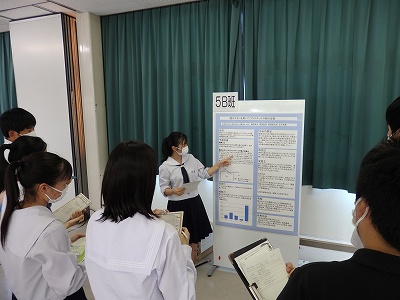

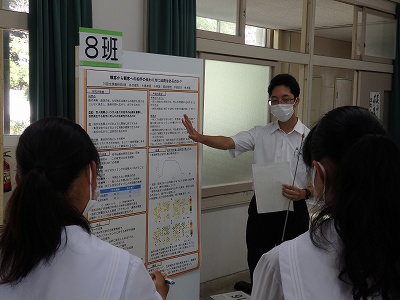

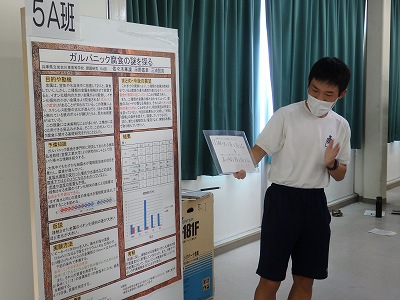

1/26(水)、理数科2年が1年間かけて研究に取り組んできた成果を発表する課題研究 理数科内発表会を実施しました。理数科の課題研究では、例年12月までに一度は外部発表に参加することを推奨していますが、今年度はコロナ感染拡大の影響で中止やオンラインへの変更が相次ぎました。そのような中でも好奇心を活かして研究を続けてきました。発表に対する質疑応答では、理数科1年からも多くの質問がありました。本日発表した9班から3班が選抜され、2月3日の加古川市民会館での口頭発表に臨みます。

課題研究各班の発表テーマは次の通りです。

1班 ブレース構造に対抗しうる新型壁面構造の構築

2班 垂直軸型風車の風レンズに整流板を取り付けることによる電力の向上

3班 物体間における影の伸縮のメカニズム解明

4班 紙ごみを利用した資源の有効活用

5A班 ガルバニック腐食の進行速度に影響を与える因子

5B班 酸化チタンの光触媒作用を用いたプラスチックごみ削減への取り組み

6班 トビイロシワアリの“砂かけ行動”におけるアリのコミュニケーション

7班 微弱な電気刺激によるキノコの菌糸の成長の変化

8班 集団の拍手にはどのような特徴があるのか

12月24日、本校台湾研修参加生徒(20名)と台中女子高級中等学校生徒30名がオンラインで研究発表会と交流会を午前10時から3時間にわたって行いました。

オープニングでは、両校の学校長挨拶、スタッフ紹介を両校生徒代表の司会で実施しました。その後、両校から4グループずつのプレゼンテーションを英語で繰り広げました。テーマは学校近郊の川の環境と生態、地震と防災、コロナ禍の学校生活などでした。またゲストに京都大学防災研究所から研究員の李先生をオンラインでお招きし、コメントをいただきました。後半の交流会では、台中女子にカフート・ゲームを紹介してもらい、大いに盛り上がりました。この交流会を通して、台湾について多くのことを学ぶことができました。

12月14日(火)午後、1年理数科が「兵庫県立人と自然の博物館」で研修を行いました。

前半は研究員の方から「研究とは?」という講義を聞き、実際に行われている化石の研究の例を通して、来年度の課題研究に向けて研究のやり方や考え方について理解を深めました。

後半では一般に公開されていない収蔵庫にある標本も見学させてもらい、見たことのない化石や標本に興味津々な様子でした。

12/7(火)、6、7限に、1年理数科が「課題研究基礎」の授業で取り組んできたミニ課題研究の発表会がありました。

身近なものから課題を発見し、仮説を立てて実験、その結果を発表しました。お互いに質疑応答も活発に行われました。来年はいよいよ本格的な課題研究に取り組んでいきます。

ミニ課題研究各班の発表テーマは以下の通りです。

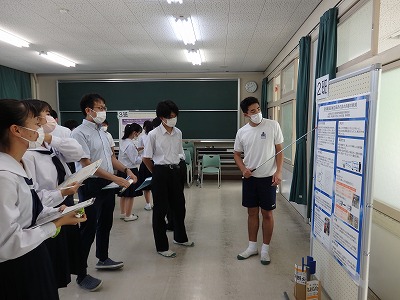

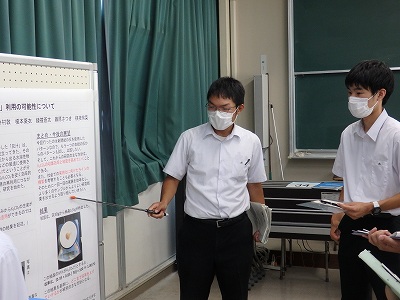

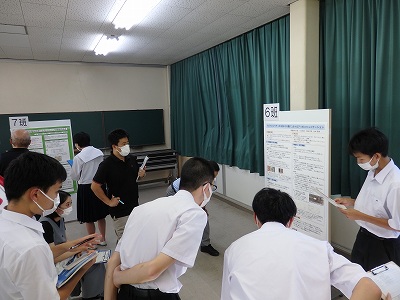

9/29(水)、2年生理数科の課題研究の中間発表が行われました。

現在行っている研究の途中経過や今までの成果、今後の課題等をポスター発表しました。発表6分、質疑応答5分で発表と見学をローテーションし、お互いの研究について質問しあいました。

今回の中間発表をふまえ、さらに研究を進めて1月の課題研究発表会に臨みます。

各班の課題研究中間発表のテーマは以下の通りです。

8月4日(水)、加古川市民会館において令和3年度学校説明会が行われました。

前半は普通科の説明会が、後半は理数科の説明会が行われました。校長あいさつ、総務部長あいさつ、理数科SSH部長あいさつと、生徒会と理数科生徒によるプレゼンが行われました。途中、STEAM教育の紹介では加古川東高校から中継でSTEAM特別講座に参加している生徒の様子やインタビューなどが紹介されました。

説明会で配布された学校案内と理数科SSHパンフレットは学校HPから見ることができます。兵庫県立加古川東高等学校|普通科・理数科(SSH指定校) (hyogo-c.ed.jp)

7月22日~24日(2泊3日)の日程で岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所にて臨海実習合宿を実施しました。参加者は、理系・文系関係なく「生物」に興味を持っている12名が参加しました。

ウニの発生やタコの解剖、さまざまな海生生物の採集を行い、観察を行いました。

天候にも恵まれ、充実した実習内容となりました。

7月13日、加古川市民会館にてSSH講演会を行いました。

今年度は目の網膜などの再生医療に精通している株式会社ビジョンケア代表取締役社長の髙橋政代様に『”世界初”に挑戦するということ〜再生医療からAIロボットへ〜』という演題でご講演いただきました。

生徒の感想では、「リスク0を目指して保守的なままで居るのか、リスクを分析し新たな改革を起こすのか、今後の世界を創る上でとても重要なことが私たちに託されているのだと学ぶことができた」「固定概念を無くして社会のニーズを理解することが大事だと分かった」など、今後の高校生活や進路に通ずるところがたくさんあったようです。