平成28年度SSH研究発表会が加古川市民会館で行われ、2年生理数科と自然科学部が今までの研究の成果を発表しました。発表会には本校生徒、保護者に加え、中・高・大学の先生方も参加され、盛大に行われました。

小ホールで課題研究の8班、自然科学部の7班、計15班のポスター発表を実施し、それぞれの研究の成果を披露しました。

中ホールでは、先日のクラス内発表会で選ばれた課題研究班3班と、自然科学部の2班、計5班が口頭発表を行い、活発な質疑応答が行われました。また、活発な質疑応答を通じて今後の研究の課題を見つけることができたようです。

口頭発表の各班のテーマは以下のとおりです。

- 課題研究1班「フクロウの羽を応用した風車の研究」

- 課題研究3班「ストーンペーパーの新しい利用方法」

- 課題研究6班「丹波春日の湧水の水質特性と付加体との関係」

- 自然科学部地学班(水膜)「濡れ性を利用した防汚瓦の開発」

- 自然科学部物理班(微少重力)「微少重力実験装置の開発とその利用」

2年生理数科の課題研究クラス内発表会が行われました。

司会・計時・マイク係は生徒が行い、合計8班の課題研究班がパワーポイントを使ってプレゼンテーションを行いました。

各班の発表後は活発な質疑応答が行われました。

各課題研究班の研究テーマは以下のとおりです。

- 1班:「フクロウの羽を応用した風車の研究」

- 2班:「ビー玉スターリングエンジンのモデリング」

- 3班:「ストーンペーパーの新しい利用方法」

- 4班:「有機溶媒への浸漬によるプラスチック材料の反応挙動」

- 5班:「プラナリアの密度感知と自切抑制について」

- 6班:「丹波春日の湧水の水質特性とおいしさとの関係」

- 7班:「模型飛行機の数学的考察」

- 8班:「加古川海岸部における風成砂の分布」

1年生が学年レクリエーションで玉入れと雪合戦を行いました。

実行委員の生徒達が全て計画・準備し進行しました。

玉入れは、箱を背負って逃げる生徒を追いかけて箱に玉を入れます。

雪合戦は本物の雪玉ではなく玉入れの玉でしたが、正式な雪合戦のルールに従って行いました。

寒空の中元気に走り回り、大いに盛り上がりました。

14日、15日のセンター試験に向けて壮行会が行われました。

教頭先生、進路指導部長のお話、学年主任のお話と応援歌、先生方からの熱いメッセージを受け取りました。

また、昨日の学年集会では各クラス担任の先生方から、個性あふれる、また心温まる激励をしていただきました。

12日の学年集会:リラックスのツボを押しました

2年生の修学旅行に向けて、最終説明会が行われました。

ホテルの集合場所等の最終確認や、各班のメンバーの顔合わせをしました。

苗場でのスキー・スノボ、東京でのキャリア研修など、盛りだくさんの内容で、いよいよ17日(火)出発です。

冬季休業明けの全校集会が行われました。学校長より、入試を控えた3年生への激励等の講話があり、続いて、休業中の大会等で活躍した部活動の表彰伝達が行われました。

冬季休業前全校集会が行われました。あわせて表彰伝達も行われ、今回もたくさんの部活動が表彰されました。

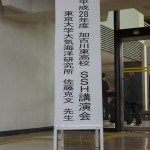

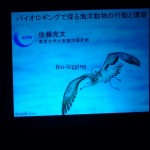

平成28年度SSH講演会が開催されました。

今年度は東京大学大気海洋研究所の佐藤克文教授に、「バイオロギングで探る海洋動物の行動と環境」と題して講演をしていただきました。

動物搭載型の記録装置を使って動物の行動や周辺環境を測定するBio-Logging(バイオロギング)という手法を使って分かったウミガメやオオミズナギドリ等の行動生態について、大変興味深いお話を聞かせていただきました。

最後の質疑応答では、多くの生徒の質問に丁寧にわかりやすく答えて頂き、大変有意義な講演会でした。

第2回防災・避難訓練を行いました。

加古川市の消防や危機管理室の方々の協力を得、本校生徒や地域の方々が参加して訓練を実施しました。

今回はマグニチュード8.0の地震が発生、加古川市で震度6強を記録し、要救助者、負傷者が出ているとの設定で行いました。

3階、4階から中庭に避難袋を下ろし、数名の生徒と粟津町内会の皆様に脱出体験をしていただきました。

本校東側に隣接している水路(ビオトープ)の清掃を粟津町内会、東本町町内会の皆様と一緒に行いました。

今年は、生徒会・男女バスケットボール部・ソフトボール部の生徒が清掃活動に参加してくれ、泥だらけになりながら草を集めてくれました。